墓じまいでは閉眼供養や開眼供養でお布施が必要になります。本記事では相場や費用の内訳、マナーまで詳しく解説。お布施の金額や準備に悩んでいる方に役立つ内容です。

墓じまいとは、お墓を撤去し、遺骨を新たな納骨先へ移す手続きのことです。その際には、これまでのお墓に宿っていた魂を抜く「閉眼供養」や、新しい納骨先で行う「開眼供養」が必要になります。

しかし、いざ準備を進めようとすると「お布施はいくら用意すればいいの?」「ほかにもどんな費用がかかるの?」と迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

本記事では、墓じまいにかかるお布施の相場やマナー、その他の費用について詳しく解説します。これから墓じまいを検討している方、お布施の準備に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

墓じまいのお布施は「閉眼供養」と「開眼供養」で必要

墓じまいでは、主に「閉眼供養」と「開眼供養」のときにお布施を用意します。どちらも僧侶にお経をあげてもらう供養のひとつです。

閉眼供養は、今までお墓に宿っていたご先祖様の魂を抜く儀式です。「魂抜き」「お性根抜き」と呼ばれることもあります。お墓はただの石の建造物ですが、開眼供養によって魂が入り、閉眼供養でその役目を終えます。墓じまいでは、閉眼供養を済ませてからお墓を撤去する流れになります。

一方の開眼供養は、新しいお墓や納骨堂などに魂を入れる儀式です。たとえば墓じまいの後に新しい納骨先を用意する場合は、そこで開眼供養を行うことがあります。ここでも僧侶にお経をお願いするため、お布施が必要です。

このように、墓じまいでは閉眼供養と開眼供養の場面でお布施が発生しますが、場合によっては開眼供養を省略できることもあります。

開眼供養のお布施がいらない場合

新しい納骨先が永代供養墓や合同供養塔の場合は、開眼供養を行わないことが多いです。こうした施設では、あらかじめ僧侶による供養が整えられているため、個別にお経をあげてもらう必要がありません。

また、納骨堂や樹木葬でも、合同で供養を行っているタイプのものなら、開眼供養は省略されることがあります。事前に施設に確認しておくと安心です。

さらに、菩提寺ではなく、家族だけで静かに納骨を済ませる場合もあります。このようなケースでは開眼供養そのものを行わないこともあり、お布施は不要になります。ただ、宗派や家の考え方によっても違ってくるので、事前に親族やお寺と話し合っておくことが大切です。

墓じまいのお布施の相場は3万~10万円ほど

墓じまいで必要となるお布施の金額は、おおむね3万円から10万円ほどが相場になります。とはいえ、金額には幅があり、依頼するお寺や地域、家庭の事情によっても変わってきます。

たとえば、閉眼供養だけを行う場合は3万~5万円ほどになることが一般的です。一方で、新たな納骨先で開眼供養も行う場合は、その分のお布施が追加で必要になり、合計で10万円前後になることもあります。

お布施に明確な「定価」はなく、あくまで感謝の気持ちとして包むものです。そのため、あらかじめお寺に相談して目安を教えてもらう方が安心です。

菩提寺に墓じまいを依頼する場合

菩提寺に墓じまいを依頼する場合、基本的にはこれまでのご縁が続いているため、お布施の金額も比較的柔軟に相談できます。閉眼供養のお布施としては3万~5万円程度を包む方が多いですが、お世話になってきた年数や関係性によっては、もう少し多めに用意するケースも見られます。

また、寺院によっては「お気持ちで」と具体的な金額を提示されないこともあります。こうした場合は、過去の法要や法事で包んできた金額を参考に決めると良いでしょう。

もし新たな納骨先が同じお寺の敷地内にある場合は、開眼供養もあわせてお願いすることになります。その際は、閉眼供養と開眼供養の合計で10万円前後を用意するケースが多く見られます。

僧侶手配サービスを利用する場合

最近は、インターネットを通じて僧侶を手配できるサービスも増えています。こうしたサービスでは、閉眼供養のみで3万円前後の定額料金が設定されていることが一般的です。明朗会計で利用しやすいと感じる方も多いようです。

ただし、出張費や交通費(御車代)が別途かかる場合があります。申し込みの際に料金内訳をよく確認しておくことが大切です。開眼供養をあわせて依頼する場合は、追加で数万円が必要になることもあります。

手配サービスは、菩提寺との付き合いがない方や、遠方で僧侶に依頼しにくい方にも便利な選択肢です。

墓じまいでかかるお布施以外の費用

墓じまいではお布施のほかにも、いくつかの費用がかかります。事前にどんな費用が発生するのかを知っておくと、全体の予算も立てやすくなります。

御車代

御車代とは、お坊さんの移動にかかる交通費のことです。お布施とは別に用意します。金額の目安は5千円から1万円ほどが一般的です。

自家用車で来てもらう場合でも、心づけとして包むのが通例です。遠方から来てもらうときは、距離に応じて少し多めに用意することもあります。表書きには「御車代」と書いて渡します。

御膳料

御膳料は、本来であれば供養の後に食事でもてなすところを、お布施とは別に現金で渡すものです。最近は食事の場を設けないケースも増えており、その代わりに御膳料を包むことが一般的になっています。

相場は5千円から1万円程度です。表書きは「御膳料」とします。寺院によっては「お気遣いなく」と言われることもありますが、迷ったときは一応用意しておくと安心です。

離檀料

墓じまいを機に寺院との檀家関係を終わらせることになります。このときに渡すのが離檀料です。お世話になった感謝の気持ちを込めて包むもので、寺院との今後の関係を円満に保つ意味もあります。

相場は5万円から20万円ほどと幅があります。これまでのご縁や菩提寺との関係性によって金額は変わってきます。事前に住職とよく相談して決める方も多いです。

お墓の撤去費用

墓じまいの中心となるのがお墓の撤去作業です。石材店や業者に依頼して行いますが、撤去費用は規模や立地によって大きく異なります。

一般的には1平方メートルあたり10万~15万円ほどがかかり、全体で20万~50万円程度が目安です。ただし、大きな墓石や立地条件が悪い場所ではさらに高額になることもあります。重機が入れない山間部などでは、作業が手作業になり、費用がかさむことも珍しくありません。

遺骨のメンテナンス費用

墓じまいでは、取り出した遺骨を次の納骨先へ移すことになります。その前に、遺骨の洗浄や乾燥といったメンテナンスを行うケースもあります。長年土の中に埋まっていた場合、湿気やカビの影響を受けていることがあるためです。

遺骨のクリーニング費用は1体あたり1万~2万円ほどが一般的です。納骨先によっては、受け入れ前に洗浄を求められることもあるため、事前に確認しましょう。

書類の交付費用

墓じまいには各種の行政手続きも伴います。たとえば改葬許可証の取得が必要です。自治体によっては証明書発行に手数料がかかりますが、数百円から千円程度が一般的です。

また、新たな納骨先によっては受け入れ証明書の発行費用が必要になる場合もあります。こちらも数千円程度のケースが一般的です。

墓じまいのお布施のマナー

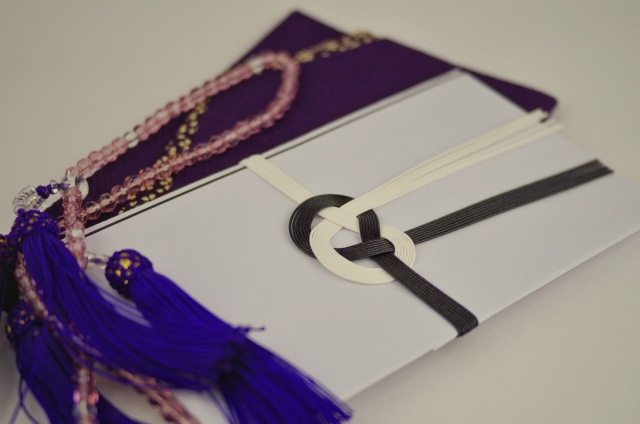

お布施はお寺への感謝の気持ちを表すものですが、包み方や渡し方にも基本的なマナーがあります。特に墓じまいの場面では、閉眼供養や開眼供養で僧侶に渡すことが多いため、事前にマナーを確認し、準備しておくと安心です。

袋の選び方

お布施を入れる袋は、白無地の封筒か、奉書紙を使ったものを選びます。最近では市販の「お布施用封筒」も多く使われています。水引は基本的に不要です。

ただし、水引を使う場合は次の点に注意します。

- 色は「白黒」または「双銀」が一般的

- 結び方は「結び切り」

宗派や地域によって細かな違いがある場合もありますが、迷ったときは無地封筒がもっとも無難です。

袋の書き方

表書きの書き方にも決まりがあります。縦書きが基本で、筆ペンや毛筆で書くのが正式とされています。筆ペンが難しければ黒のサインペンでも問題ありません。

書き方の例は次の通りです。

- 表面中央に「お布施」

- 下段に施主の姓名(フルネーム)

裏面には、金額や住所を書きましょう。内袋がある場合は、内袋表面に金額を書きます。なお、金額は旧漢数字の大字(壱萬圓、伍萬圓など)で書きます。

また、御布施は香典と異なり、薄墨ではなく黒墨で書きます。

お札の入れ方

お札は新札でも古札でも構いませんが、新札で用意した方が良いでしょう。古札しかない場合も、なるべくしわや折れ目のないきれいなお札を使います。

お悔やみの場では「新札は準備していたようで縁起が悪い」と言われることもありますが、お布施に関しては「心を込めた準備」と捉えられるためです。

お札の向きは次の通りに入れましょう。

- お札の表(人物の顔)が袋の表側を向く

- お札の上側(人物の顔側)が袋の上側にくる

これは「受け取る側が開いたときにお札の顔が見えるように」という配慮です。

お布施の渡し方

お布施は、必ず袱紗(ふくさ)に包んで持参します。袱紗は紫色がもっとも無難です。宗派や場面に関わらず使える色で、結婚式のような慶事でも使えます。

渡すタイミングは儀式が始まる前か、終わった後が一般的です。読経が始まる直前は避け、余裕のある時間に「本日はお世話になります」と一言添えて渡します。

僧侶が複数名いる場合は、基本的に代表の住職に渡します。袱紗から出して、両手で丁寧に差し出すのが礼儀です。

墓じまいの流れ

墓じまいは、いくつかの手順を順番に進めていきます。全体の流れを簡単にまとめると、次のようになります。

- 家族・親族で墓じまいを行うかどうか相談する

- 新しい納骨先(永代供養墓・納骨堂・樹木葬など)を決める

- 菩提寺や霊園の管理者に墓じまいの意思を伝える

- 行政で必要な書類(改葬許可証など)を取得する

- 閉眼供養を行う(僧侶に依頼)

- 石材店に墓石の撤去を依頼する

- 遺骨を新しい納骨先に移す(必要なら開眼供養を行う)

具体的な内容や注意点については、こちらの記事で詳しく解説しています。

墓じまいのお布施に明確な基準はない

墓じまいのお布施には、これといった決まった金額の基準はありません。あくまで感謝の気持ちを表すものであり、宗派や地域、寺院との関係性によっても違いがあります。

一般的な相場としては、閉眼供養や開眼供養それぞれで3万~5万円、合計で10万円前後を目安に考える方が多いようです。ただし、これまで長年お世話になってきたお寺であれば、もう少し多めに包むケースもあります。

不安な場合は、遠慮せずお寺に相談してみるのがおすすめです。「お気持ちで」と言われたときは、過去の法事や法要で包んできた金額を参考にすると判断しやすくなります。

お布施の金額や包み方をはじめ、墓じまいで不安のある方は、あんしん祭典までご相談ください。納骨やお墓の紹介、永代供養の手配なども可能です。相談は無料、24時間365日対応なので、まずはお気軽にお電話ください。