お通夜や葬儀などのお葬式に参列する際、失礼のない男性の服装について迷う方へ向けた、喪服や持ち物などの選び方に関する解説記事です。また、正喪服、準喪服、略喪服の違いや、お通夜とお葬式での服装選びのポイント、靴やバッグ、ハンカチや数珠といった小物の選び方、香水や髪型に関する注意点をご紹介します。

お葬式に参列する際、どのような服装が適切なのか悩む男性は少なくありません。

喪服には正喪服、準喪服、略喪服の3種類があり、状況や参列する儀式、故人との関係性などに応じた選択が必要です。

本記事では、喪服の選び方や靴、バッグ、小物類のマナーまで解説します。これを読めば、葬儀の場で失礼にあたらない装いと選び方が分かります。遺族や参列者に不快な印象を与えないように、この記事から学んでおきましょう。

お通夜やお葬式、法事の違いは?

お通夜やお葬式および法事の概要は以下のとおりです。

お通夜

お通夜とは、葬儀の前夜に遺族や親族が集まって故人との最後の夜を過ごしてお別れを告げる儀式です。

従来は、灯明と線香の火を夜通し絶やさず灯して故人を見守りますが、最近では1~3時間程度の「半通夜」が一般的です。

お通夜では、僧侶の読経や焼香があり、終了後には参列者に食事を提供する「通夜振る舞い」があります。

お葬式

お葬式とは、故人の冥福を祈って遺族や友人、仕事上の関係者などが参列し、故人と最後の別れを告げる儀式です。一般的には、お通夜+葬儀+告別式など一連の儀式を総称して「お葬式」と呼ぶことが多いでしょう。

お葬式は、お通夜と葬儀・告別式の2日間で行うのが一般的です。

法事

法事とは、お葬式の後の一定期間を経た時期に、故人の冥福を祈るために行われる仏教の儀式です。法事は、僧侶の読経や焼香をする法要とその後の会食や懇親会を総称した呼び名です。

具体的には、初七日、四十九日、一周忌、三回忌など経過時期が決まっており、法事に集まった遺族や親族などが集まって故人を偲び、その冥福を祈ります。

お葬式で男性が着用する3種類の喪服

喪服とは、お葬式で男性が着用する礼服のことで、喪服には以下の3つの格式があります。

正喪服

正喪服(せいもふく)は、3つの喪服のなかでもっとも格式が高い礼服で、主に喪主や故人ともっとも近しい親族が葬儀や告別式で着用します。男性の正喪服の特徴は以下のとおりです。

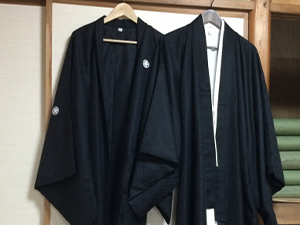

<和装>

黒の羽二重に五つ紋付きの紋付羽織袴。家紋が背中、両袖、両胸の計5ヵ所に入っています。

<洋装>

モーニングコート。黒のジャケットに黒のベスト、黒のネクタイを合わせます。ただし、モーニングコートは昼間の正礼装とされているため、お通夜での着用は避けるのが一般的です。

準喪服

準喪服(じゅんもふく)は、弔事において広く一般的に着用される準礼装で、一般の参列者がお通夜や葬儀、法事など幅広い弔事で着用できる礼服です。

男性の準喪服の特徴は、光沢ない漆黒(ブラックスーツ)で、一般的な黒のスーツとは異なり礼服専用の深い黒色の生地を使用しています。そして、ネクタイ、ベルト、靴下、靴もすべて黒で統一します。

準喪服は、ビジネススーツとして売られている光沢や艶のある一般的なブラックスーツとは異なるため注意が必要です。ただし、最近では喪主や親族でも正喪服でなく準喪服(ブラックスーツ)を着用するケースが増えています。

略喪服

略喪服(りゃくもふく)とは、主にお通夜や急な弔問の場合、または喪主側から「平服でお越しください」と事前案内があった場合に着用します。略喪服は、喪服に準ずる服装として位置付けられます。

男性の場合は黒や濃紺、グレーなどのダークスーツが基本であり、ビジネススーツで代用する場合は無地で光沢のないものを選び、ネクタイや靴も黒で統一するとよいでしょう。

お通夜で男性が着用する服装

お通夜は故人との最後の別れをする厳粛な場ですが、一般的には平服(仕事用のスーツ)で出席します。

その理由は、急な連絡を受けて弔問へ向かう状況で喪服を着て行くのは、不幸を事前に予想して準備していたように感じられ、かえって失礼に当たるという考えがあるためです。

ただし、故人が亡くなって数日後のお通夜であれば、訃報を受けて急いで向かう状況にないため、喪服でも失礼にならないともいわれます。

派手な服装やカジュアルな服装は場にそぐわず、遺族の心情を害する可能性があるため、避けるべきです。スーツの色としては、濃紺やダークグレーなどのダークスーツが適しています。

お葬式で男性が着用する服装のポイント

お葬式での男性の服装は、以下のことにも配慮すべきです。

喪服の種類

男性の3つの喪服の種類とシチュエーションとの関係は、以下の表をご参照ください。

男性が着用する喪服

| 正喪服 | 準喪服 | 略喪服 | |

| 着用シーン | 葬儀 | 葬儀、お通夜、弔問 | お通夜、弔問 |

| 着用する方 | 喪主、遺族 | 喪主、遺族、参列者 | 参列者 |

| 服装の特徴 | 紋付羽織袴 モーニングスーツ |

ブラックスーツ | 地味色のダークスーツ |

喪服以外の服装や装飾品、持参品について以下で解説します。

ワイシャツの選び方

お葬式で着用するワイシャツは、必ず白色で無地のものを選びます。薄いブルーやかすかなストライプが入ったものも控えましょう。

また、白色の生地でも織り柄入りやカラー糸のステッチ、ボタンやボタンホール、装飾に色がついているシャツは葬式にはふさわしくありません。

襟はレギュラーカラーかワイドカラーを選びます。襟の長さが短くて角度が大きく開いているナローカラーはカジュアルな印象が強いため、弔事用の準喪服(ブラックスーツ)では好ましくありません。

コートの選び方

冬場にお通夜や葬儀へ参列する時は、寒さ対策としてコートを着用することが多くなります。弔事の場では服装のマナーが求められるため、スーツだけでなくコート選びにも注意が必要です。以下は、適切なコートの選びのポイントです。

<色と柄>

生地の色は黒色が最適ですが、黒以外なら濃紺やダークグレーなどの落ち着いた色でも差し支えありません。明るい色のコートは避けましょう。

<柄やデザイン>

コートの生地は柄が無地のものを選びます。チェック柄やカラーステッチなど、デザイン性が先行する華美なものは控えてましょう。デザインはシンプルかつフォーマルが基本です。

<素材>

カシミアやウールなど光沢のない上質な素材が適しています。革や毛皮(ファー)素材のコートは殺生を連想させるため避け、同様の意味からフェイクファーも控えましょう。

ネクタイの選び方

喪服に合わせるネクタイは、黒色で光沢がない無地のものが原則です。またネクタイを結ぶ際にむずび目にくぼみ(ディンプル)を作るのはマナー違反になるため、結ぶ際はダブルノットまたはシンプルノットにしましょう。

靴やベルト、カバンの選び方

革製品は殺生をイメージしてしまうため、できるだけ身に着けないようにします。そして、靴もベルトも黒無地でマット(光沢がない)仕上げの革素材を選ぶことです。動物の皮膚の型押し柄や派手なバックルがついているものは避けます。

また、お通夜や葬儀では、男性はカバンを持たないのが基本的なルールであり、必要な場合は黒無地で革素材のセカンドバッグになるでしょう。革靴は、靴ひもを通す羽根パーツが内側にある「内羽根式」で、つま先に切り替えがある「ストレートチップ」の靴を最適です。

そのほかにお葬式の服装で男性が気をつけるポイント

お葬式に参列する際には、喪服、靴、バッグなど以外にも準備すべきものがあります。突然そのような機会が訪れても慌てることがないように、あらかじめ準備をしておくのがおすすめです。

ハンカチ

白や黒、グレー、薄い水色などのシンプルで無地のものを用意します。柄物や派手なデザインはマナー違反ですが、派手でない刺繍なら問題ありません。

数珠

仏教の数珠は宗派によってもさまざまな種類がありますが、数珠の色や模様の制約は特にありません。幅広い宗派に対応できるものを一つ持っておくと安心です。基本的に自分の宗派の数珠を使えばよいため、故人の遺族や親族の宗派にあわせなくても大丈夫です。

傘

雨が降る日のお葬式なら、黒系で無地の傘を持参するのが望ましいでしょう。

黒い傘がなくても紺色やグレー、深緑などのダークカラーや白色系で透明のビニール傘であれば問題ありません。

髪型や髭

お葬式に参列するなら、清潔感のある髪型にするのがマナーです。整髪していないボサボサの印象を与えないようにして、髪を切らない場合でも少量のジェルやワックスで髪を整えましょう。

髭が生えていても問題ありませんが、整えられていないようなだらしない印象を与える可能性がある場合は、剃っておいたほうがよいでしょう。

アクセサリー

お葬式や法事では、結婚指輪以外のアクセサリーをつけないほうがよいでしょう。ただし、結婚指輪でもゴールドのような派手な色合いなら外し、同様に時計やブレスレットも装飾が派手であれば身につけません。男性の場合、ネクタイピンもつけません。

香水

お葬式や法事には多くの方が一ヵ所に集まり、その場で香が焚かれます。そのため、香水や柔軟剤の香り、体臭、臭いの強い食べ物にも気をつけましょう。

携帯電話

携帯電話の着信音や時計のアラームが鳴るとお葬式の雰囲気を壊します。お葬式に参列する際は携帯の電源を切り、アラーム機能も鳴らないよう設定を確認します。

お葬式の服装で失礼のないようマナーを知っておこう

お葬式の場では、男性も女性も服装マナーが非常に重要です。

喪服には正喪服、準喪服、略喪服の3種類があり、それぞれ場に適した着用が求められます。加えて、靴やバッグ、ハンカチ、数珠といった小物の選び方や、香水や髪型、携帯電話の扱いについても充分に配慮しましょう。

これらのポイントを知っておけば、遺族や参列者に対して失礼のない立ち振る舞いが可能になります。本記事を参考に、お葬式の服装マナーを身に付けましょう。