袱紗(ふくさ)は、冠婚葬祭のご祝儀袋や香典袋を折れ曲がりや汚れから守り、手渡す直前に包みを開いて丁寧に手渡す所作のために使う布です。袱紗の色柄や形状は慶事と弔事でそれぞれふさわしい選び方があり、代用品の活用法や包み方および渡し方まで知っておく必要があります。

慶事のご祝儀袋やお葬儀の香典袋を包むために袱紗(ふくさ)を用意しておくべきか、どのような袱紗を選ぶべきか迷っている方は少なくありません。

袱紗には、慶弔の雰囲気に応じたマナーを守るだけでなく、相手を思いやり厳粛で丁寧に振る舞うという配慮の気持ちも込められています。

本記事では、袱紗の基本知識から形状タイプやカラー・柄の選び方、包み方や渡し方の手順までを紹介します。直前になって焦らないためにも、最後まで読んで正しい知識を身に付けましょう。

袱紗とは?

袱紗(ふくさ)とは、お祝い事やお悔やみ事で使うご祝儀袋や香典袋を包む布や入れ物のことです。袱紗は日本独自の礼儀を重んじる気持ちが表れた作法道具で、風呂敷の使用から発展していくつかに分かれました。

ご祝儀袋や香典袋をむき出しで扱うのはマナーに欠けているとされ、大切な金封を汚れや折り目から守ると同時に、相手への敬意や丁寧な所作を表す意味があります。

袱紗は、慶弔の儀式や相手親族との関係性、包む金額などに応じて、形式や色・柄に注意して選択しなくてはいけません。

袱紗は必ずないといけない?

葬儀や結婚式では、なければ参列できないというほどの重要性が袱紗(ふくさ)にあるわけではありません。しかし、相手親族への礼儀を示す意味があるため、正式な儀式などの場面では用意しておくと安心です。

袱紗がないからといって、ご祝儀袋や香典袋をむき出しで持参するのはよくありません。袱紗を代用するものについては後述しますので、そちらを参考に金封を包んで丁寧に取り扱いましょう。

袱紗はどこで入手できる?

袱紗(ふくさ)はデパートやショッピングモールなどの冠婚葬祭専門の売り場だけでなく、文房具店や100均(ダイソー・セリア・キャンドゥなど)、無印良品、ロフトなどでも購入できます。

また、ネット通販でも多くの中から選んで簡単に手に入れられるため、予算や好みに合わせ幅広い商品の中から選べるようになりました。

このように、シンプルな無地のものから鮮やかな色柄や刺繍が入ったもの、低価格から高価格なものまでさまざまです。少々高価でも、多くの場面で使用できる正式なものをひとつ持っておくと安心です。

葬儀・結婚式にふさわしい袱紗の色柄について

弔事と慶事では求められる雰囲気が異なるため、色柄を誤って選択すると思わぬ失礼を相手に与えてしまう恐れがあります。

葬儀用・結婚式用それぞれの特徴を押さえ、その場の雰囲気やマナーに合わせて選択しましょう。

暖色系の袱紗

ピンクや赤などの暖色系は慶事向けの色とされます。結婚式やお祝いごとなどのおめでたい場面では、以下のような明るめの暖色系が適しています。

- 薄い紫

- えんじ

- 赤

- ピンク

- オレンジ

- 金

- 黄

- ベージュ など

あまりに派手すぎる色は避けたほうが無難ですが、それでも多少の華やかさがあったほうが慶事にはふさわしいとされます。

寒色系の袱紗

ブルーやグレーなどの落ち着いた深みのある以下の寒色系は、慶事・弔事のどちらでも使える場合があります。

- グレー

- うぐいす色

- 茶色

- 緑

- 灰緑色

- 灰青色

- 藍

- 紺

- 黒 など

明るい寒色系はカジュアルに見えることがあり、地域や宗派によっては寒色系を避ける場合があるため、慶弔事に詳しい方へ尋ねるなど状況に合わせて判断しましょう。

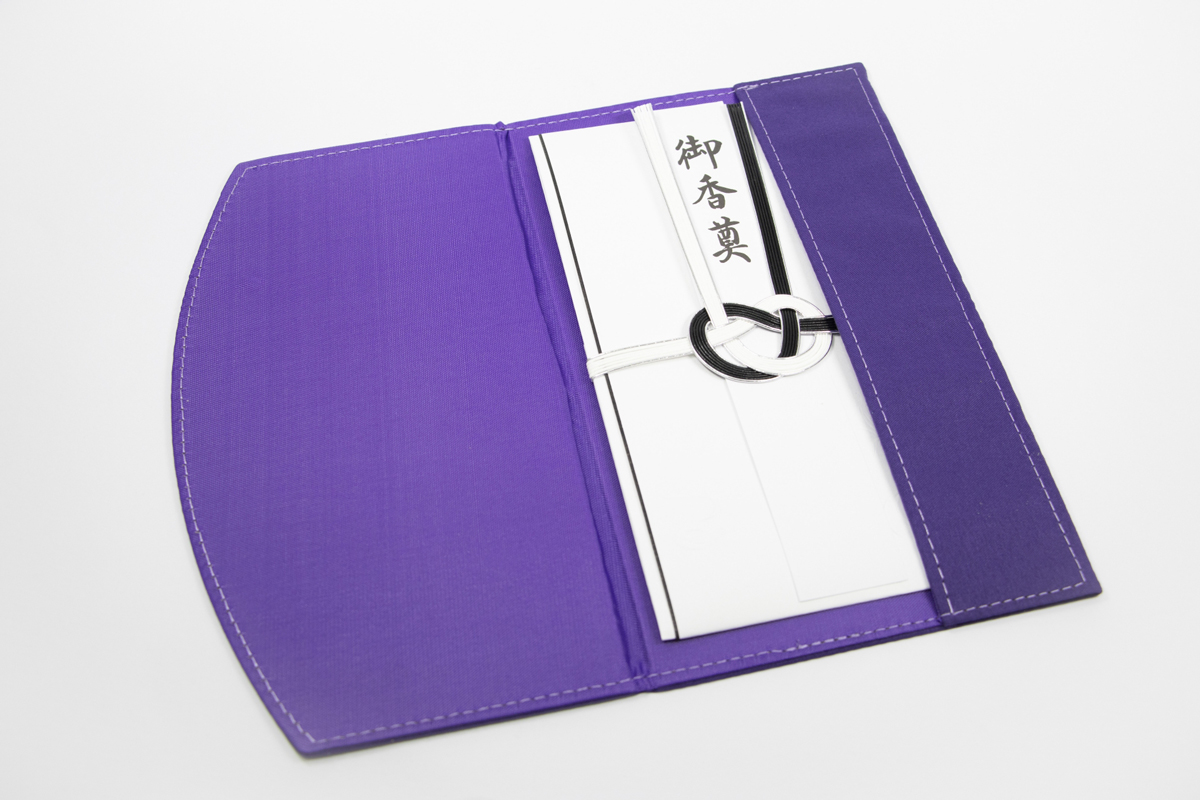

紫色の袱紗

濃い紫色は、慶弔どちらも対応できる万能色です。

紫は古来より日本の伝統的で高貴な色とされ、慶事・弔事を問わず利用できる万能カラーです。はじめの1枚として購入するなら、紫の袱紗(ふくさ)を選ぶと色選びに失敗することが少ないでしょう。

袱紗の柄はさまざま

袱紗(ふくさ)は無地だけでなく柄付きもあります。たとえば、波模様や花柄、金銀の糸が織り込まれたものなど、柄の種類は豊富です。

選ぶ際のポイントとしては、弔事は基本的に無地のほうがよいとされますが、柄ものにするなら蓮・菊・蘭など控えめで上品な和柄デザインを選ぶことです。

慶事なら柄があっても問題なし

結婚式やお祝いの席の場合は、無地よりも少し柄が入ったもののほうが華やかさを演出できます。たとえば、鶴亀・亀甲・松竹梅・鳳凰・おしどり・小桜・扇など、縁起物が描かれたものであれば問題ありません。

ただし、大胆すぎる柄はかえって浮いてしまう可能性があるため、節度あるデザインかどうかを誰かに見てもらい判断を仰ぐほうがよいでしょう。

刺繍は蓮や蘭、家紋入りを選ぶ

弔事用の袱紗(ふくさ)には、蓮や蘭といった落ち着いたモチーフの刺繍が施されたものが人気です。家紋入りは格調高い印象を与えますが、慶事向きではない場合もあるため、目的に合わせて選びましょう。

袱紗の形状は2種類

袱紗(ふくさ)には、包むタイプと挟むタイプ(金封袱紗)の2種類があります。

使いやすさや見た目の好みで選んでもさほど問題はありませんが、まずはそれぞれの特徴を知っておきましょう。

包むタイプ

包むタイプは以下の3つです。

- 台付き袱紗

- 爪付き袱紗

- 風呂敷袱紗(手袱紗)

台付き袱紗

金封に下に敷く台紙がセットされた袱紗(ふくさ)で、ご祝儀袋や香典袋をそこに乗せて固定しやすくなっています。

爪付き袱紗

生地の四つ角の先端部一ヵ所に「爪」と呼ばれる部品が付いており、それを最後にたたんで袋側に差し込んでほどけないよう固定します。

風呂敷袱紗(手袱紗)

風呂敷型の大判布で、昔ながらの伝統的な包み方ができます。どのような大きさや装飾の金封でも包めるという幅広い対応力が特長です。

挟むタイプ

挟むタイプは金封袱紗(ふくさ)と呼ばれます。

金封袱紗

二つ折りの長財布のように金封をパタッと挟んで使うタイプで、初心者でも扱いやすいのが特長です。慶弔兼用のデザインも多く、コンパクトに持ち歩きやすい点で人気です。

ただし、金封袱紗が中に入れる金封とほぼ同じサイズでは、水引きや飾りに触れる機会が多くなって崩れやヨレを引き起こす可能性があります。そのため、金封袱紗のサイズ選びは重要なポイントです。

また、金封袱紗は略式タイプの袱紗であるため、相手との関係性や場面によっては正式な袱紗とされる風呂敷袱紗の使用が求められます。

さらには、使用する儀式の雰囲気や以下のような同封金額によっては金封袱紗が適さない場合があるため注意が必要です。

- 3万円まで:金封袱紗

- 3万円以上:台付き袱紗、爪付き袱紗、風呂敷袱紗

袱紗がない場合の代用品

準備に時間がなく袱紗(ふくさ)をもちあわせていない場合の応急処置として、手近にある以下の布状のもので代用できます。

- ハンカチ

- 風呂敷

- スカーフ

ハンカチ

大判でシワのないハンカチであれば、簡易的に袱紗(ふくさ)の役割を果たしてくれます。ただし、ハンカチで代用するなら柄はできるだけシンプルなデザインのものを使用しましょう。

風呂敷

伝統的な柄や落ち着いた単色の風呂敷であれば、十分フォーマルに見えます。ただし、派手な色使いは避けるほうが無難です。

スカーフ

光沢を抑えた質感で落ち着いた色合いのスカーフなら袱紗(ふくさ)の代用品になります。ただし、あまりにも華美なデザインは弔事には合わないため注意しましょう。

袱紗の包み方と取り出し方

袱紗(ふくさ)の正しい折り方を知っておくと、焦ることなく相手が受け取る印象もよくなります。葬儀と結婚式では包む向きやたたむ順番が異なるため、正しい方法を確実に覚えておきましょう。

弔事のお金の包み方

弔事のお金の包み方は以下の3点に注意しましょう。

- リバーシブル型は色を確認する

- 台付き型は台の色に注意する

- たたむ順番に気を付ける

リバーシブル型は色を確認する

リバーシブル袱紗(ふくさ)の場合、弔事側の色(一般的にはグレーや紫など落ち着いた色)を外側にします。

台付き型は台の色に注意する

台付き袱紗(ふくさ)で弔事向けの場合は、台の色が黒やグレーなどダークトーンの色合いが望ましいです。

たたむ順番に気を付ける

弔事では、袱紗(ふくさ)の四つ角を上下左右の方向へ向け、金封を袱紗の中心よりも右側に置き「右→下→上→左」の順番で折るのが基本です。

下側を先に折らないことで「縁を切る」状況を避けられるとされています。

弔事のお金の取り出し方

受付やご遺族の前で、袱紗(ふくさ)を開いて香典袋と重ねたままで反時計回りに回転させ、表書きが相手側に向くように持ち「この度はご愁傷さまでございます」と一言添えて渡しましょう。

慶事のお金の包み方と取り出し方

慶事では弔事とは逆の順番で「左→上→下→右」の順にたたみます。これは「喜びを重ねていく」という意味が込められています。

時計回りに回転して相手から表書きが見えるようにご祝儀袋を取り出し「本日はおめでとうございます」とお祝いの言葉を添えて渡しましょう。

袱紗に包んだお金の渡し方

受付や親族への手渡しなど、場面によって細かな違いがありますが、基本は「相手が表書きを読みやすい向き」にして差し出すことです。

受付へ渡す場合

結婚式でも葬儀でも、受付にご祝儀袋や香典袋を渡す際は軽くお辞儀をしてから袱紗(ふくさ)を開いてお金を取り出します。

渡すときは相手への言葉がけを忘れず「本日はよろしくお願いします(お世話になります)」などと伝えます。

親族へ渡す場合

親族が受付を兼ねる場合や直接手渡すシーンでは、さらに丁寧な言葉が求められます。

弔事なら「心ばかりですがお納めください」、慶事なら「おめでとうございます。どうぞお受け取りください」といった挨拶をします。

袱紗の色柄の意味を理解して包み方や渡し方を知ろう

袱紗(ふくさ)は、ご祝儀や香典をただ包むだけではなく、相手への敬意や配慮が詰まった日本独自の礼儀を示す道具です。

弔事や慶事での袱紗の正しい選び方を知っておけば、間違いがなくなるため自信を持って参列できます。もしも急な訃報のため袱紗が手元にない場合は、失礼のない代用品を用意して上手に活用しましょう。