位牌は故人の霊を祀る大切な依り代です。この記事では、位牌の種類や意味、処分方法などを詳しく解説します。位牌について知りたい方、位牌の扱いに困っている方、供養について考えている方におすすめです。

位牌とは、故人の霊を祀る大切な依り代であり、供養において重要な役割を果たします。

近年、宗教観や住宅事情の変化などから、仏壇のない家が増えました。位牌をどこに置けば良いのか、そもそも位牌は必要なのかと疑問に思っている方もいるかもしれません。

この記事では、位牌の種類や意味、処分方法などをわかりやすく解説します。位牌について知りたい方、位牌の扱いに困っている方、供養について考えている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

位牌とは

位牌(いはい)とは、故人の霊を祀るための大切なものです。故人の戒名や俗名、亡くなった年月日、享年などが記されています。

位牌は故人の魂が宿る依り代と考えられており、供養の対象となります。仏教においては故人を偲び、冥福を祈るうえで欠かせないものです。

位牌の種類

位牌は白木位牌と本位牌の2種類に分けられ、それぞれ役割や使用される時期が異なります。

白木位牌

白木位牌は故人のご逝去後、葬儀から四十九日までの期間に使用される仮の位牌です。白木の板でできたシンプルな位牌で、葬儀の際に祭壇に飾られます。

この位牌は本位牌が作られるまでの間、故人の霊が宿る場所として大切な役割を果たします。四十九日法要後、本位牌にその役割を引き継ぎます。

本位牌

本位牌は、四十九日の法要が終わった後、白木位牌に代わって祀られる位牌です。漆塗りや唐木で作られ、故人の戒名などが刻まれます。

本位牌は、故人の霊が永く宿る場所として、大切に扱われます。仏壇に安置し、供養の対象とすることで、故人を偲び冥福を祈ります。

本位牌の種類

本位牌は形状や用途によっていくつかの種類に分かれています。ここでは、代表的な本位牌の種類である板位牌、繰出位牌、寿牌、寺位牌について紹介します。

板位牌

板位牌は、一枚の板に故人の戒名などを記した位牌です。最も一般的な形の本位牌で、シンプルな形状が特徴です。位牌の中でも比較的コンパクトなものが多く、仏壇に安置しやすい特徴もあります。

板位牌は、故人の霊を祀るための基本的な位牌として、四十九日以降に用いられます。多くの場合、最初に作られる本位牌として選ばれます。

繰出位牌

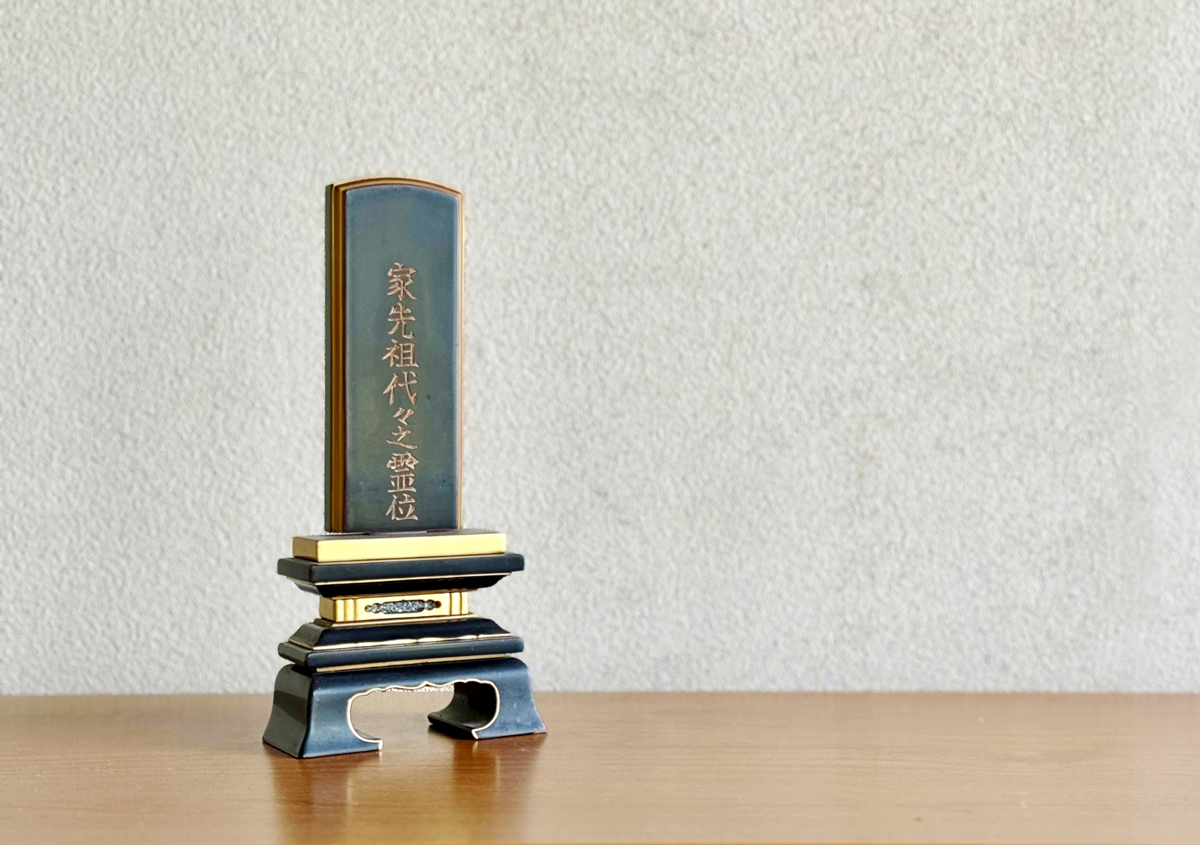

繰出位牌は、複数の札板を重ねて一つの位牌に収めたものです。複数の故人の戒名をまとめて祀れるため、先祖代々の位牌として用いられることが多いです。

繰出位牌は、先祖の位牌が複数ある場合に、仏壇のスペースを有効活用するために用いられます。また、将来的に複数の故人を祀ることを考えている場合にも適しています。

なお、繰出位牌に入れた板札は順番を入れ替えられます。先頭には「次に命日がくるご先祖様の板」を置き、以降の板札も命日の順に並べます。先頭の板札の命日が過ぎたら後ろに回し、次に命日がくる板札を表に出しましょう。このように、常に「次に命日がくる板札」が表になるようにします。

寿牌

寿牌は、生前に自分の戒名を記しておく位牌です。逆修牌や生前位牌とも呼ばれます。功徳を積む意味や、死後の冥福を祈る意味があります。

戒名に自分の好きな字を入れられる、パートナーを亡くした際に自分の位牌も一緒に作り並べて安置できるといった理由から作る人も多いです。

近年では、終活の一環として準備する人も増えています。

寺位牌

寺位牌は、菩提寺に納める位牌です。自宅の仏壇に置く本位牌とは別に用意します。お寺の本堂などに安置され、永代供養されることが多いです。

自宅に仏壇がない場合や、後継者がいない場合などに、故人の供養をお寺に託すために用いられます。

位牌に書かれていること

位牌には、故人を偲ぶためのさまざまな情報が記されています。ここでは、位牌には何が書かれているのかを紹介します。

戒名

戒名は、死後に授かるあの世での名前です。本来は仏門に入った証として与えられるものですが、現在では故人の冥福を祈る意味で、亡くなった際に僧侶から授けられることが一般的です。もともとは出家した人にだけ授けられるものでしたが、「出家していなくても、迷わず極楽浄土に行けるように」という意味合いで、故人に戒名をつけるようになりました。

俗名

俗名は生前の名前のことです。戒名を持たない方や、基本的に位牌の裏側に書かれますが、俗名で供養したいという意向がある場合は、位牌の表に記されます。

没年月日

没年月日は、故人が亡くなった年月日を表します。亡くなった年は和暦(平成や令和など)で、数字は漢数字で書きます。たとえば2024年10月26日であれば、「令和六年十月二六日」と表記します。

享年(行年)

享年は、故人が亡くなった時の年齢を表します。数え年で表記するのが一般的です。数え年とは生まれた年を1歳とし、以降、正月を迎えるごとに1歳を足す数え方です。

なお、満年齢で表記する場合もあり、この場合は享年ではなく「行年」となります。満年齢は生まれた日を0歳とし、誕生日を迎えるごとに1歳ずつ増えていく数え方です。

そのため、享年と行年では年齢にズレが生じます。

位牌の由来

位牌の由来には諸説ありますが、ここでは代表的な2つの説を紹介します。

一つは、中国の儒教に由来するという説です。儒教では、亡くなった人の官位や名前を木簡(もっかん)と呼ばれる板に記して祀る習慣がありました。これが日本に伝わり、位牌の原型になったと考えられています。

もう一つは、日本古来の霊魂観に由来するという説です。日本では古くから、物に霊魂が宿るという考え方がありました。位牌は、故人の霊が宿る依り代として、大切にされてきたと考えられています。

これらの説が合わさり、現在の位牌の形になったといわれています。

位牌を仏壇に置く理由

仏壇は、本来はご本尊をお祀りするための場所でした。

しかし、仏教が日本に伝わり広まっていく中で、日本の先祖を敬うという信仰と結びつき、独自の発展を遂げました。その過程で、仏壇に位牌を安置するという習慣が定着していったといわれています。

これは、ご先祖様を大切にするという日本人の心が、仏教と融合した結果といえるでしょう。

位牌を仏壇に置くときの注意点

位牌を仏壇に安置する際には、いくつかの注意点があります。

まず、位牌はご本尊よりも小さくするようにしましょう。これは、ご本尊への敬意を表すためです。また、位牌を仏壇の中央やご本尊よりも上の位置に置くことは避けてください。

位牌がないとどうなる?

仏教において位牌は、故人の魂が宿る大切な依り代と考えられています。そのため、位牌がないと故人の魂が降りてくる場所がなく、供養ができないといわれています。

しかし、宗派や宗教によっては位牌を用いない場合もあります。

位牌がいらないケース

位牌は、仏教の多くの宗派で用いられますが、浄土真宗では位牌を用いません。浄土真宗では、亡くなった人はすぐに阿弥陀如来によって極楽浄土に往生すると考えられているため、位牌に魂が宿るという概念がないからです。

また、キリスト教や神道など、仏教以外の宗教でも位牌を用いる習慣はありません。無宗教の場合も、位牌を作らないのが一般的です。

近年では、宗教観の多様化から、位牌を持たない供養の形も増えてきています。故人を偲ぶ気持ちは大切にしつつ、それぞれの宗教観やライフスタイルに合った供養の方法を選ぶことが大切です。

位牌を処分する方法

位牌は故人の魂が宿る大切なものと考えられているため、処分は適切な方法で行いましょう。特に、白木位牌と本位牌ではその役割や意味合いが異なるため、処分方法も異なります。

白木位牌

白木位牌は、故人の霊が一時的に宿る仮の位牌です。四十九日法要で本位牌に魂を移した後、その役目を終えます。役目を終えた白木位牌は菩提寺に返納し、お焚き上げなどの供養をしてもらうのが一般的です。

本位牌

本位牌は、故人の霊が永く宿る大切な位牌です。自宅での供養が難しくなった場合、処分を検討することもあるでしょう。

その際、まず菩提寺に相談することをおすすめします。お寺によっては、位牌を預かり、永代に渡って供養してもらえる場合があります。

また、位牌から魂を抜く閉眼供養を行った後、お焚き上げなどの供養をして処分する方法もあります。

位牌は魂の依り代、インテリアに合うものを選んで供養しよう

仏教において位牌は、故人の魂が宿る大切な依り代です。故人を偲び、冥福を祈るための重要な役割を果たしてきました。

しかし、宗教に対する意識や住宅事情の変化などから、以前ほど位牌を重視しない傾向も見られるようになりました。また、従来の位牌のデザインが現代の住空間に合わないと感じる方も増えています。仏壇を持たない家庭が増えていることも、位牌の在り方に影響を与えているでしょう。

しかし、位牌を用意し、心を込めて供養することで、故人をより身近に感じられるという事実は変わりません。最近では、伝統的な位牌に加え、現代のインテリアに調和するモダンなデザインの位牌も数多く登場しています。故人を偲ぶ気持ちを大切にしながら、住空間に合った位牌を選び、心安らぐ供養の場を作ってみてはいかがでしょうか。

あんしん祭典では、大切な方を亡くした方へのアフターフォローサービスを提供しています。位牌に関する相談はもちろん、葬儀後の納骨や行政手続きのサポートも可能です。相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。