遺贈とは、遺言によって財産を譲る方法のひとつです。基本的な仕組みから混同されやすい相続や生前贈与との違い、手続き、注意点、遺贈寄付の方法までわかりやすく解説します。

遺贈とは、遺言によって自分の財産を特定の個人や団体に譲る方法です。相続や生前贈与とは似ているものの異なる仕組みで、近年では家族以外の人や団体への遺贈も増えてきました。

この記事では、遺贈の意味や仕組みから、具体的な手続き、注意点、そして遺贈寄付の方法まで、初めての方でも理解しやすいように解説していきます。円滑な相続や意思の実現のために、遺贈についてしっかりと理解しておきましょう。

遺贈とは

遺贈(いぞう)とは、遺言書によって財産を特定の人や団体に譲る行為です。民法第964条は「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」と定めています。

たとえば、自分の死後に特定の友人へ預金を譲りたい場合、「〇〇に100万円を遺贈する」と遺言書に記せば、それが遺贈となります。

遺贈の特徴は、法定相続人でない人や法人・団体にも財産を渡せる点です。血縁関係がなくても大切に思っている人や、支援したい団体に想いを託せます。このように、遺贈は自分の意思で死後の財産の行き先を決める手段です。

相続との違い

相続と遺贈は混同されがちですが、制度上まったくの別物です。

相続は、民法で定められた法定相続人が財産を承継する制度であり、遺言がなくても発生します。

その一方、遺贈は遺言書がなければ成立しません。遺言で明確に、誰に何を譲るかが記されている必要があります。

相続人は遺贈の対象にもなり得ますが、遺贈を受ける受遺者は必ずしも相続人である必要はありません。相続人にはなれない内縁の妻、友人、ボランティア団体なども受遺者になれます。

もうひとつの大きな違いは、法定相続人に保障される最低限の取り分である遺留分です。遺贈にすべての財産を団体に遺贈するような遺言があったとしても、法定相続人が遺留分侵害を主張すれば、一定の範囲でその権利を取り戻せます(民法第1046条)。

遺贈は相続制度と連動しつつ、本人の意思をより強く反映できる制度です。法定相続だけでは叶えられない想いを形にできる点が、遺贈の大きな魅力といえるでしょう。

生前贈与との違い

もうひとつ遺贈とよく比較される制度に、生前贈与があります。遺贈と生前贈与は、財産を他人に譲る点では共通しています。しかし、タイミングや手続き、税制に大きな違いがあります。

| 遺贈 | 生前贈与 | |

| 財産の移転時期 | 死後 | 生前 |

| 法的手続き | 遺言書が必要 | 贈与契約書が基本 |

| 税金 | 相続税が課税 | 贈与税が課税 |

| 相手の同意 | 原則不要 | 必要(契約) |

税金面で言うと、生前贈与は年間110万円以下なら非課税、それを超えると贈与税がかかります(No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁)。それに対して、遺贈では原則として相続税が適用されます(相続税法第1条の3)。

このように、それぞれにメリット・デメリットがあります。そのため、相手との関係性や財産の性質、税金の負担を総合的に考えて使い分けることが大切です。生前贈与と遺贈を組み合わせることで意思と節税の両立も可能なので、工夫して次の世代につなぎましょう。

遺贈の3つの種類

遺贈には包括遺贈、特定遺贈、負担付遺贈の3つの種類があります。それぞれどのような遺贈なのか解説します。

包括遺贈

包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合を譲る形式の遺贈です。「全財産の50%をAに遺贈する」のような記載があれば、包括遺贈に該当します。

包括遺贈の受遺者は相続人に近い立場となり、相続と同様に権利と義務の両方を引き継ぎます。原則、プラスになる財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も承継します(民法第990条)。

そのため、包括遺贈を受けた側は遺贈を受けるか放棄するかを慎重に判断する必要があります。遺産に借金や未払いの税金などが含まれている可能性がある場合は、家庭裁判所で限定承認または放棄の手続きをすることも選択肢のひとつです。

なお、包括遺贈を受けると相続税の対象となります。受け取った財産の価値に応じて課税されるため、事前に税理士などの専門家に相談しておくと安心です。

特定遺贈

特定遺贈とは、遺言で特定の財産を指定して譲る形式の遺贈です。たとえば「東京都港区の土地をBに遺贈する」「預金口座〇〇の残高をCに譲る」のような記載があれば、特定遺贈に該当します。

特定遺贈は包括遺贈と異なり、債務を負う義務はありません。対象の財産が明確に定まっているため、受遺者も内容を把握しやすいというメリットがあります。

ただし、遺贈の対象となっていた財産が遺言者の死亡時点で存在していない場合、遺贈は無効になります。たとえば、遺言書に記載した不動産が死亡前に売却されていたり、預金口座が解約されていたりするケースがこれに該当します。

また、特定遺贈であっても不動産を受け取る場合には登記変更の手続きが必要です。不動産を受け取る場合は固定資産税や維持費もかかるため、受け取る側はその点も考慮したうえで承諾を判断することが大切です。

負担付遺贈

負担付遺贈とは、一定の条件や義務を受け入れることを前提として財産を譲る形式の遺贈です。たとえば「死後、〇〇さんが仏壇を守ってくれることを条件に土地を遺贈する」といった内容が負担付遺贈に該当します。

「晩年の介護に感謝して財産を渡したい」「ペットの世話を託したい」などの意図で使われることが多く、高齢化社会において注目されている遺贈形式でもあります。

しかし、受遺者はその負担を果たす義務が生じるため、負担内容が曖昧だったり、不当であったりするとトラブルの原因になりかねません。そのため、負担付遺贈をする際には内容を明確にし、必要であれば遺言執行者を選任するのがおすすめです。

遺贈のための準備

遺贈をするための準備には3つのステップがあります。

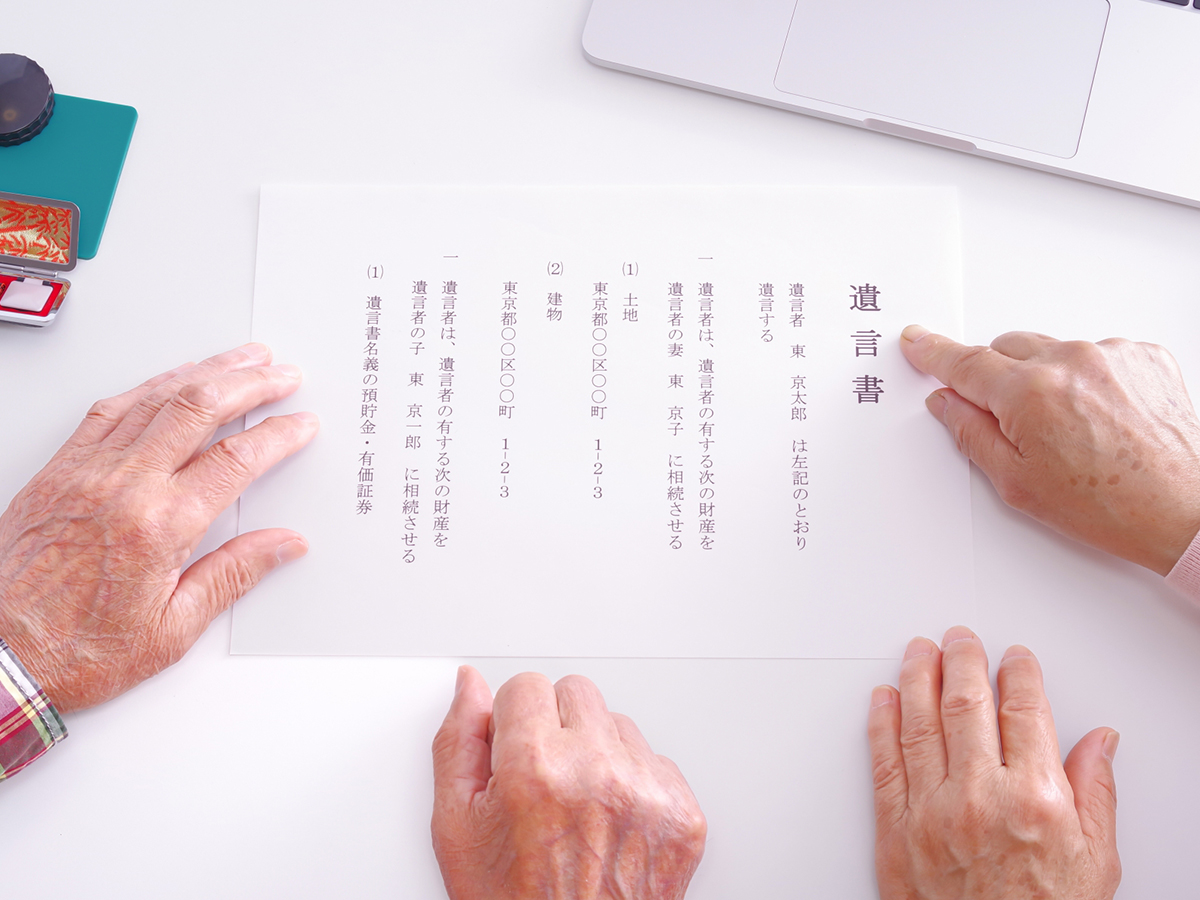

1. 遺言書を作成する

遺贈を実現するためには、遺言書を正しく作成する必要があります。遺言書がなければ、遺贈は成立しません。遺言書の形式には主に次の3種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を自筆で書き、署名・押印した形式です。費用がかからず手軽である反面、形式不備で無効になるケースも少なくありません。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が作成・保管する方式で、法的な安全性が最も高い形式です。証人2人の立会いが必要ですが、内容が確実に執行されるメリットがあります。費用は財産の額に応じて変わりますが、相場は数万円〜数十万円です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、内容を秘密にできる形式です。ただし、手続きが煩雑なうえ法的トラブルの原因にもなりやすく、現在はほとんど利用されていません。

2. 遺言執行者を指定する

遺言の内容を確実に実現するには、遺言執行者を指定しておくのがおすすめです。遺言執行者とは、遺言に基づき財産の名義変更や引き渡しなどを行う人を指します(民法第1006条)。特に遺贈の場合、次のような対応が求められます。そのため、執行者の存在は非常に重要です。

- 不動産の登記変更手続き

- 銀行口座の解約と送金

- 財産の目録作成

- 他の相続人や受遺者との調整

遺言書に遺言執行者が指定されていない場合は、家庭裁判所に選任を申し立てられます。ただし、手間や時間がかかるため、あらかじめ信頼できる人物や専門家を指名しておくことが望ましいでしょう。

なお、弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に依頼する場合には、報酬が発生します。事前に費用の相場や契約内容を確認しておくことが大切です。

3. 遺贈したい相手へ事前確認をする

遺贈は遺言で成立しますが、受け取る側の事情を無視すると実現しないこともあります。たとえば、不動産を遺贈したい相手がすでに高齢だったり、維持管理の負担を負えない状況だったりすると、遺贈を放棄される可能性もあります。

そのため、事前に相手へ意向を伝えておくことが大切です。家族以外の友人や知人、団体などに遺贈を考えている場合は、遺贈の意図を明確に伝えておくことでトラブルを防げます。

また、団体への遺贈の場合には、受け入れ体制の有無や、必要な手続きについての確認も済ませておくことが重要です。遺贈寄付を受け入れていない団体もあるため、事前に相談しておくことをおすすめします。

遺贈寄付の選択が増加している

遺贈寄付とは、遺言によって財産の一部または全部を団体・法人などに寄付する行為です。

家族以外の相手に思いを託せる遺贈の特性を活かし、「人生の最後に社会に恩返しをしたい」という価値観から注目を集めています。とくに子どもがいない人や、相続する親族がいない人にとって、遺贈寄付は財産の有効な使い道のひとつです。

近年では遺贈寄付に対応する団体が増えており、NPO法人や学校法人、災害支援団体、動物保護団体など、多様な選択肢があります。

遺贈の正しい理解と準備で、想いを未来につなごう

遺贈とは、遺言によって大切な財産を希望する相手に託せる制度です。

相続と異なり、家族以外の友人や法人、団体などにも財産を譲れて、自分の想いをより柔軟に反映させられます。遺贈には包括遺贈、特定遺贈、負担付遺贈などの種類があり、それぞれ手続きや税制、注意点が異なります。

また、遺言書の書き方や遺言執行者の指定、受遺者との信頼関係の構築など、計画的な準備がトラブル回避につながります。

遺贈を正しく理解し適切な形で準備しておくことで、意思を確実に未来へと届けられます。

あんしん祭典では終活トータルサポートを提供しています。相続や遺言に関するアドバイスはもちろん、介護施設の紹介やエンディングノートのプレゼントも可能です。

LINEで気軽に終活の相談ができるサービスです。簡単30秒で登録できるので、終活や相続にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてください。

終活トータルサポート|LINEで始める「あんしん祭典」の終活