浄土真宗の葬儀におけるお布施は10万~30万円が相場です。本記事では浄土真宗のお布施の金額の決め方やマナーも含めて詳しく解説します。お布施の金額や渡し方に不安がある方や葬儀を控えた遺族におすすめの記事です。

浄土真宗の葬儀にかかるお布施の相場は、枕経から告別式まで含めて10万~30万円が一般的です。

とはいえ、実際にいくら包むべきか迷ってしまう方もいるでしょう。お布施は導師1人に対して1つ渡すため、誰にいくら包めばいいのか悩むこともあるかもしれません。

本記事では、浄土真宗のお布施に関する基本的な考え方から、相場、包み方や渡し方のマナーまで詳しく解説します。お布施について不安がある方、これから浄土真宗の葬儀を行う予定がある方は、ぜひ参考にしてください。

浄土真宗の葬儀のお布施は10万~30万円が相場

浄土真宗における葬儀のお布施は、一般的に10万~30万円が目安とされています。枕経からお通夜、葬儀・告別式まで、すべての儀式を含んだ金額です。

他の宗派では、お布施は読経をしてくれた僧侶への感謝のしるしとして渡すものとされています。しかし、浄土真宗では考え方が異なり、阿弥陀如来に感謝を捧げる意味でお布施を渡すという特徴があります。

お布施の金額は、地域の慣習や菩提寺との関係性によっても変わることがあります。あくまで目安として捉え、自身の気持ちに見合った額を包むことが大切です。

お布施の金額は僧侶の人数で変わる

お布施は、読経する僧侶1人につき1つずつ用意するのが基本です。そのため、参列する僧侶の人数によって必要な金額が変わってきます。

葬儀では、全体を導く導師が1人と、その導師を補佐する副導師が数名つくのが一般的です。浄土真宗の場合、導師1人あたりのお布施の目安は10万~30万円ほど、副導師には1人あたり7万~15万円ほどを包むのが相場です。

とはいえ、最近では家族葬や小規模な葬儀が主流になりつつあります。このような葬儀では、導師1人のみで儀式を行うことも多く、その場合は導師にだけお布施を渡せば問題ありません。

浄土真宗のお布施相場はほかの宗教より低め

浄土真宗の葬儀にかかるお布施は、10万~30万円がひとつの目安とされています。この金額は、他の宗派や宗教と比べると比較的低めです。

| 宗教 | 宗派 | お布施の相場 |

| 仏教 | 曹洞宗 | 30万~60万円 |

| 浄土宗 | 30万~50万円 | |

| 真言宗 | 30万円~ | |

| 日蓮宗 | 30万円ほど | |

| キリスト教 | 10万~40万円 | |

| 神道 | 20万~50万円 |

宗教・宗派ごとのお布施の相場

特に仏教の他宗派では、葬儀のお布施がより高額になる傾向があります。浄土真宗は武家や上層階級だけでなく、一般庶民のあいだにも広く根づいた宗派です。そのため、経済的な負担に配慮して、お布施の相場も抑えられてきたと考えられます。

お布施以外の僧侶に渡すお金

お布施以外にも、葬儀に来てくれた僧侶に渡すお金があります。ここでは交通費として渡す「御車代」と、会食の代わりとして渡す「御膳料」について解説します。

御車代:5,000~1万円

御車代とは、僧侶が葬儀会場まで移動する際の交通費として渡すお金のことです。一般的な相場は5,000~1万円ほどとされています。

ただし、葬儀会場が遠方でタクシーや新幹線などを利用する場合には、実際にかかった往復分の交通費を目安に御車代を包むのがよいでしょう。

一方で、葬儀が寺院で行われる場合や、遺族側で僧侶の送迎を手配するケースでは、御車代を渡さないこともあります。交通費が発生しない場合は、無理に用意する必要はありません。

御膳料:5,000~1万円

葬儀のあとには、僧侶や参列者を招いてお斎(おとき)や精進落としと呼ばれる会食を行うのが一般的です。ただし、僧侶が会食への参加を辞退する場合もあります。

そのようなときは、会食の代わりとして御膳料を包んで渡します。御膳料の相場は5,000~1万円程度とされており、これは用意する予定だった会食の内容を基準に決めるのが自然です。

たとえば、仕出し弁当など簡素な食事であれば5,000円前後、料亭やレストランでの食事を予定していた場合は1万円程度を目安とすると良いでしょう。

浄土真宗の法名は無料

浄土真宗では、故人に対して「法名(ほうみょう)」を授けます。これは他宗派でいう戒名にあたるもので、仏弟子としての名を意味します。本来は、生前に阿弥陀如来の教えに帰依する証として本山から授かるものです。

生前に法名をいただいていない場合は、葬儀の際に僧侶が本尊に代わって法名を授けてくれます。他宗派では戒名に対して高額なお布施を包むのが通例ですが、浄土真宗では法名自体にお布施は不要とされています。

とはいえ、実際には3万~10万円ほどを包むケースも多く見られます。それでも他宗派の戒名にかかるお布施が10万~100万円を超えることもあるのに比べると、負担は軽いといえるでしょう。

なお、浄土真宗本願寺派に対して20万円以上の寄付を行うと、院号法名という格式の高い法名が授けられる制度もあります。

浄土真宗のお布施のマナー

浄土真宗におけるお布施の包み方やお札の入れ方、渡し方などのマナーは、基本的に他宗派と同じです。ただし、浄土真宗におけるお布施は阿弥陀如来への感謝の気持ちを示すためのものであるため、お布施を渡す際は「ご本尊阿弥陀さまにお供えください」と言います。

ここでは浄土真宗におけるお布施のマナー全般について解説します。

お布施の包み方

一般的に、お布施はお布施袋や白無地の封筒に包んで渡します。より丁寧に包む方法として、奉書紙を用いることもあります。

奉書紙の場合

奉書紙(ほうしょがみ)は格式の高い文章などに使う和紙で、お布施や香典を包むときにも使われます。奉書紙でお布施を包む場合、中包みとして半紙でお布施を包んだ後、その上から奉書紙で包みます。

なお、奉書紙の上に水引はかけません。水引は弔意を示すためのものであり、香典にはかけますが、お布施は弔意ではなく感謝を示すものであるため水引は不要です。

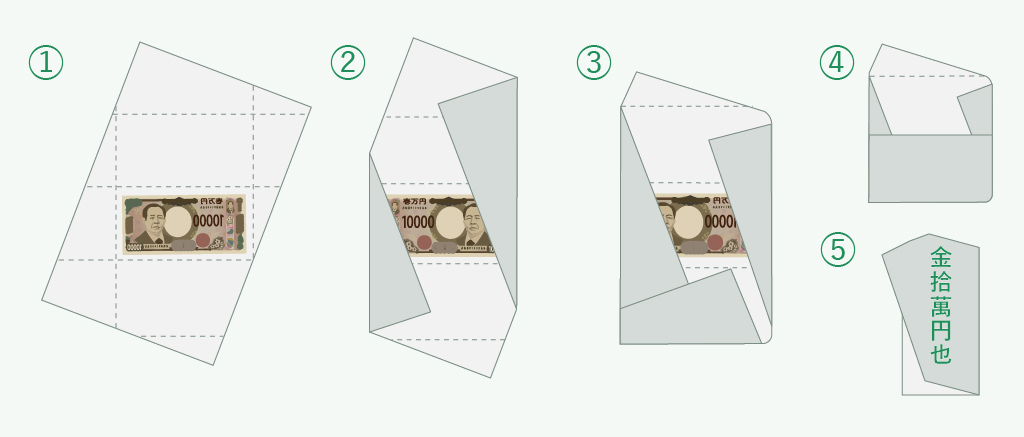

【中包み(半紙)の包み方】

- 半紙をやや斜めになるよう広げ、中央よりやや右寄りにお札を置きます。お札の向きは肖像が上になるようにします。

- 半紙の上下をお札の上に折り重ねます。

- 半紙の左側をお札に重ならないように折ります。

- 一度折った左側を、お札が隠れるようにもう一度折り重ねます。

- 半紙の右側をお札の上に折り重ねます。

- 右側を負って余った部分を下に折り込みます。

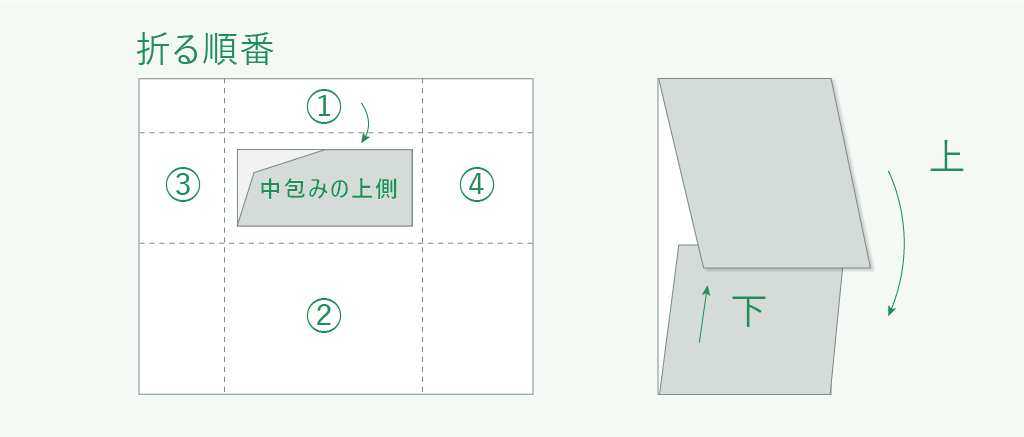

【上包み(奉書紙)の包み方】

- ザラザラした面を表にして奉書紙を広げ、中央より右側に中包みを置きます(包んだ後、ツルツルした面が表になります)。

- 奉書紙の左側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の右側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の下側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の上側を中包みの上に折り重ねます。この際、上側の折り返しが下側の折り返しにかぶさるようにします。

お布施袋や封筒の場合

お布施袋を使う場合は、「お布施」とあらかじめ表書きが印刷された専用のものを選ぶとよいでしょう。こうした袋は、文具店やコンビニなどで手に入ります。

封筒を代用する際には、郵便番号の枠や柄のない白無地のものを選びます。二重封筒は「不幸が重なる」ことを連想させるため、避けましょう。

いずれの袋や封筒も、水引はかけません。これは奉書紙を用いる場合と同様です。

表書きや裏面の書き方

お布施を入れた袋(お布施袋)には表書きや氏名を書きます。表書きは袋の表面上部の中央に、「お布施」と書きます。その下に喪主・施主の氏名を書きます。

裏面左下には住所を、その左にはお布施の金額を書きましょう。なお、金額は旧漢数字の大字で、「金〇〇圓也」と書きます。たとえばお布施が15万円なら、「金拾伍萬圓也」です。旧漢数字の書き方は次のとおりです。

| 数字 | 旧漢数字 |

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 六 |

| 七 | 七 |

| 八 | 八 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 仟 |

| 万 | 萬 |

旧漢数字の書き方

中袋がある場合

中袋がある場合、外袋の裏面には何も書きません。表面には先述のとおり、表書きと氏名を書きます。

外袋の裏面に書くはずだった金額と住所は、中袋に書きましょう。中袋の表面中央に大きく金額を書き、裏面左下に住所を書きます。

お札の選び方と向き

お布施に使うお札は、折れや汚れのない新札を選ぶのが基本です。香典のように古いお札を用意する必要はないので、混同しないよう注意しましょう。

包む際には、お札の肖像画がある面を表側にし、なおかつ肖像画が封筒や袋の上側にくる向きで入れます。

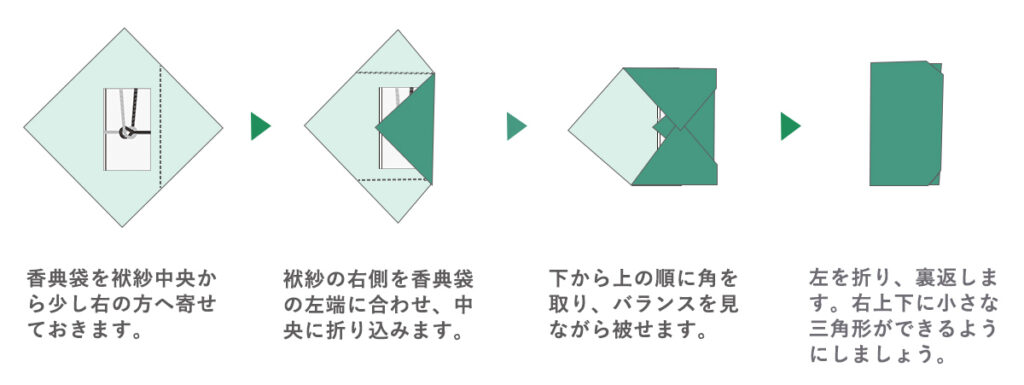

袱紗(ふくさ)の包み方

お布施袋はむき出しで持ち歩かず、袱紗(ふくさ)に入れて持ち歩きましょう。袱紗とは香典やお布施、結婚式のご祝儀などを包むための布です。

葬儀など弔事の場合は黒や藍色、グレーなど寒色系の地味なものを選びましょう。紫色の袱紗は慶弔どちらにも使えるため、1枚あると便利です。

袱紗の包み方は次のとおりです。

- 上から見てひし形になるよう、袱紗を裏向きにして置く

- 袱紗の右角を持ち、香典袋の左端に合わせて中央に折る

- 同じように、下、上の順に上下を折る

- 同じように左角を持ち袱紗を折り、右端にはみ出した部分を裏面に折り込む

お布施を渡すタイミング

一般的に、お布施は葬儀が始まる前、僧侶が到着したタイミングで渡します。ただ、タイミングが合わず渡せない場合は、葬儀の後に渡しても失礼にはあたりません。式前に慌てて渡すことになりそうなら、式後の落ち着いたタイミングで渡しましょう。

お布施の渡し方

お布施は切手盆(きってぼん)と呼ばれる黒塗りのお盆に乗せて渡します。葬儀会場に用意されていることが多いので、葬儀社の担当者に聞いてみましょう。切手盆がない場合は、代わりに畳んだ袱紗に乗せて香典を渡します。

【香典を渡す際の作法】

- 袱紗(ふくさ)からお布施袋を取り出し、僧侶側から表書きが読める向きで切手盆(畳んだ袱紗)に乗せる

- 切手盆または袱紗を床に置き、浅く座礼する

- 切手盆または袱紗は持ち上げず、両手を使って僧侶に差し出す

- 「ご本尊阿弥陀さまにお供えください」と一言添える

お布施の金額が不安なときは、菩提寺や葬儀社に相談しよう

浄土真宗における葬儀のお布施は、儀式一式を含めて10万~30万円が相場とされています。他の宗派では30万円以上かかることも多いため、浄土真宗のお布施は比較的安価だといえるでしょう。さらに、戒名にあたる法名も無料で付けてもらえます。

とはいえ、お布施の金額には幅があり、実際にいくら包めばよいのか迷う方もいるかもしれません。そうした場合、菩提寺があれば住職に相談するのが安心です。菩提寺がない場合は、葬儀社に相談すれば、地域の慣習などもふまえて適切な金額を教えてくれるでしょう。

あんしん祭典でも、24時間365日対応で、葬儀やお布施に関する相談を承っています。相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。