お布施とは僧侶に読経や戒名を依頼する際の謝礼です。家族葬も一般葬も相場は30万~50万円程度です。本記事ではお布施の内訳やみんなが実際に支払っている額、費用を抑える方法や基本マナーを解説します。家族葬のお布施に悩む方に役立つ内容です。

お布施とは、僧侶に読経や戒名をお願いした際に感謝の気持ちを込めて渡すお金のことです。料金のように決まっているものではなく、施主の志で包みます。

しかし、お布施にも相場はあります。家族葬では規模が小さいからといってお布施が不要になるわけではありません。「家族葬ならお布施も抑えられるのでは?」「お礼のお金だから、低い金額を渡すのも…」と不安や疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

本記事では、お布施の相場やみんなが実際に支払っている額、内訳や費用を抑える工夫、正しい包み方まで詳しく解説します。家族葬を予定していて、お布施の金額や作法に悩んでいる方に向けた内容です。

家族葬でもお布施は必要

お布施は、僧侶に読経や戒名授与といった宗教的役割をお願いしたときに支払う謝礼です。感謝の気持ちを表すものであり、決まった料金ではなく施主の志で包みます。

ただ、一般的な相場や寺院ごとにおおまかな目安額はあります。不安なら寺院や葬儀社に相場を確認すると良いでしょう。

家族葬は小規模で執り行う葬儀ですが、僧侶に依頼する儀式の内容は一般葬と変わりません。お布施は読経の回数や戒名のランクによって金額が変動するため、規模が小さいからといって安くなることはありません。同じ供養をお願いする以上、必要となるお布施は家族葬でも一般葬と同様に発生します。

菩提寺がなくてもお布施は必要

菩提寺とは、先祖代々のお墓を守り、法要や葬儀をお願いしているお寺のことです。

菩提寺がある場合は、必ずそのお寺に読経を依頼し、お布施を納めましょう。菩提寺があるにもかかわらず別のお寺に葬儀を頼むと、先祖代々のお墓に入れなくなる可能性があります。

一方で、菩提寺がない場合は葬儀社に僧侶を紹介してもらうのが一般的です。この場合も僧侶が読経や戒名を授けるため、お布施は必要となります。菩提寺がないからといってお布施が不要になるわけではありません。

お布施の相場と実際に支払った額の分布

お布施の相場は30万~50万円ほどです。ただ、実際に支払われている金額には幅があります。具体的な金額分布は次の表を見てください。

| 金額 | 割合 |

| 1~100,000円 | 10.3% |

| 100,001~200,000円 | 12.7% |

| 200,001~300,000円 | 19.1% |

| 300,001~400,000円 | 10.0% |

| 400,001~500,000円 | 21.5% |

| 500,001~700,000円 | 10.0% |

| 700,001~1,000,000円 | 11.2% |

| 1,000,001円以上 | 5.2% |

みんなが実際に支払っているお布施の額

支払い額の多くは20万~30万円、40万~50万円に集中しています。金額に差が出るのは、宗派や地域性、葬儀の規模、依頼する読経や戒名の内容によって変動するためです。

ただ、相場はあくまで相場でしかありません。お布施の金額に不安があるなら、やはり菩提寺や葬儀社に確認するのが一番です。

家族葬のお布施の内訳

家族葬で支払うお布施にはいくつかの項目があります。代表的なものは読経料や戒名料で、これに加えて僧侶の移動や食事にかかる御車代や御膳料も含まれます。どの費用も僧侶への謝礼であり、依頼する内容や地域によって金額は変わります。

読経料

読経料は、僧侶に葬儀やお通夜で読経をしていただくことへの謝礼です。金額の目安は10万~20万円ほどで、読経の回数や法要の種類によって変動します。

お通夜や葬儀・告別式に加え、初七日法要を同日に行う場合は、読経の回数が増えるため金額も上がる傾向にあります。

戒名料

戒名料は、僧侶に故人へ戒名を授けてもらう謝礼です。戒名は仏の弟子となる証であり、供養に欠かせない大切なものです。

金額の目安は10万~50万円で、戒名のランクや院号の有無によって大きく変わります。格式の高い戒名を希望すると100万円を超えることもあります。

御車代

御車代は、僧侶が寺院から式場や火葬場へ移動するための交通費にあたる謝礼です。お布施や御膳料とは別の封筒に包みます。

金額の目安は5千円~1万円ほどで、式場と寺院との距離や移動回数によって変わります。遠方から来てもらったり宿泊を伴ったりする場合は、相場より高めに包むこともあります。

御膳料

御膳料は、葬儀後に僧侶へ食事を用意できなかった場合や、僧侶が会食への参加を辞退した場合に渡す謝礼です。精進落としの席に僧侶が参加できないときに代わりに渡します。お布施や御車代とは別の封筒に包みます。

金額の目安は5千円~2万円ほどで、地域の慣習や食事の内容によって差が出ます。会食に参加してもらった場合は不要です。

お布施の金額を抑える方法

お布施は宗派や葬儀の内容によって金額に幅がありますが、いくつか工夫することで負担を抑えることも可能です。

戒名のランクを下げる

戒名のランクを下げれば、戒名料を抑えられます。位号や院号を付けず、シンプルな戒名を選ぶことで、数十万円の差が出ることもあります。

ただし、親族の理解を得ずに決めると不満が残る可能性があります。家族とよく相談し、無理のない範囲で決めることが大切です。

次の表は、戒名のランクごとのお布施の目安額です。こちらを参考に、どのくらいの金額がかかるか考えてみると良いでしょう。

| 位号 | 目安額 |

| 院居士・院大姉 | 100万円以上 |

| 院信士・院信女 | 50万円~100万円 |

| 居士・大姉 | 50万円~80万円 |

| 信士・信女 | 10万円~50万円 |

位号ごとのお布施額

戒名について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

葬儀社に安く依頼できる僧侶を探してもらう

葬儀社に相談すれば、比較的お布施の金額が抑えられる僧侶を紹介してもらえることがあります。

ただし、紹介される僧侶は一度きりの関係になることも多く、継続して法要をお願いできない場合があります。その点を理解したうえで依頼する必要があります。

一日葬や火葬式を選ぶ

一日葬や火葬式を選べば、お通夜を省略できるため読経の回数が減り、お布施を抑えられます。お布施だけでなく儀式にかかる費用も抑えられ、金銭面では大きな節約につながる方法です。

ただし、故人とのお別れの時間が十分に取れず、後悔が残るかもしれません。形式を簡略化する前に、家族が納得できるかどうかをしっかり話し合うことが大切です。

お布施の包み方

お布施は僧侶への感謝を示す大切な謝礼です。そのため、金額だけでなく包み方や渡し方にも配慮が必要となります。ここでは封筒の書き方から実際に渡す際の作法まで、基本的なマナーを確認しておきましょう。

封筒の書き方

お布施の封筒の表面上部には「お布施」と表書きをし、下部には施主の氏名をフルネームで書きましょう。裏面には住所、氏名、さらに包んだ金額を書き入れるのが基本です。金額は「金参拾萬圓也」といった大字の旧漢数字を用います。筆記具は黒墨の筆や筆ペンを選び、香典のように薄墨にする必要はありません。

お布施の包み方

お布施は専用のお布施袋や白封筒(郵便番号欄のない無地のもの)、あるいは奉書紙を用いて包みます。

包む際は、お札の肖像画が表に見えるように上向きでそろえましょう。香典とは異なり、お布施には新札を用いるのが正式です。

また、お札の枚数が奇数になるよう工夫します。たとえば30万円を包む場合は、1万円札29枚と5,000円札2枚を組み合わせることで調整できます。割り切れる数である偶数は「縁が切れること」を連想させるため、奇数でそろえるのが縁起が良いとされています。

奉書紙で包む場合は、まず中包みとして半紙でお札を包みましょう。その上から奉書紙で包む、二重の包み方をします。それぞれの包み方は次のとおりです。

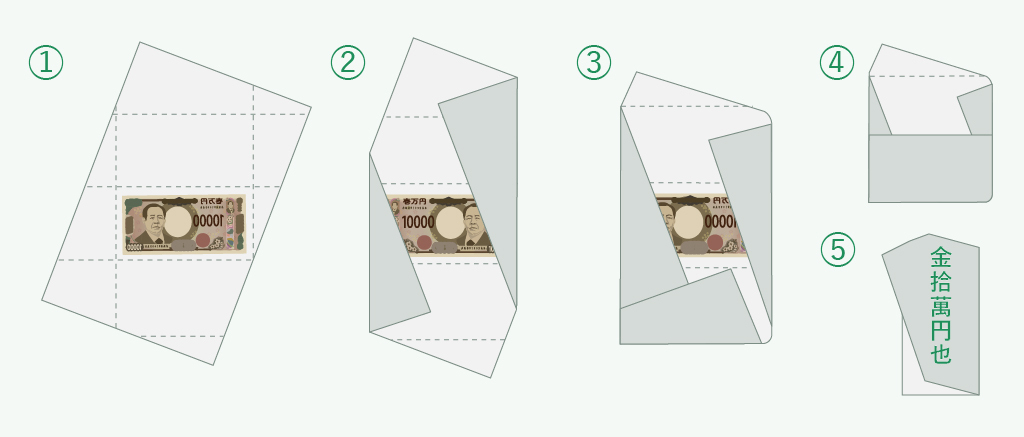

中包み(半紙)の包み方

中包みの包み方

- 半紙をやや斜めになるよう広げ、中央よりやや右寄りにお札を置きます。お札の向きは肖像が上になるようにします。

- 半紙の上下をお札の上に折り重ねます。

- 半紙の左側をお札に重ならないように折ります。

- 一度折った左側を、お札が隠れるようにもう一度折り重ねます。

- 半紙の右側をお札の上に折り重ねます。

- 右側を負って余った部分を下に折り込みます。

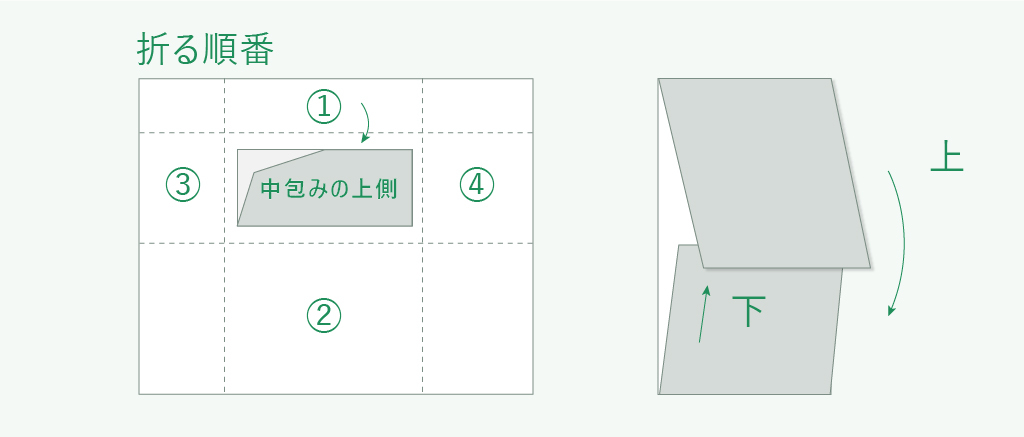

上包み(奉書紙)の包み方

上包みの包み方

- ザラザラした面を表にして奉書紙を広げ、中央より右側に中包みを置きます(包んだ後、ツルツルした面が表になります)。

- 奉書紙の左側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の右側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の下側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の上側を中包みの上に折り重ねます。この際、上側の折り返しが下側の折り返しにかぶさるようにします。

お布施の渡し方

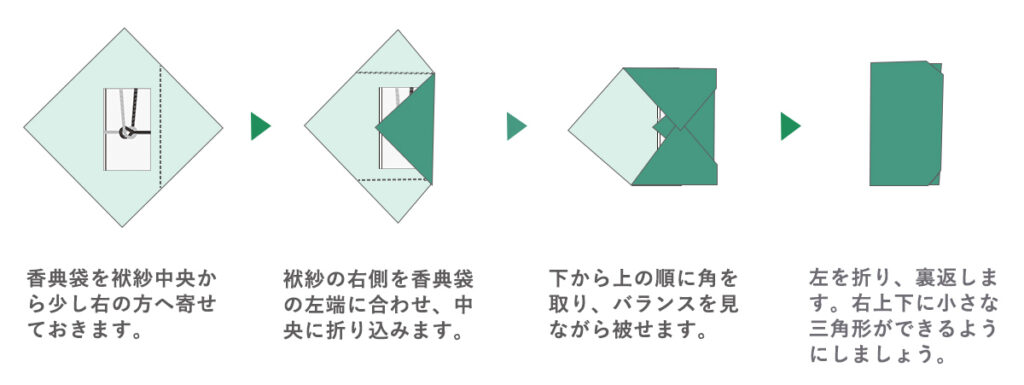

お布施はお布施袋に入れたうえで袱紗(ふくさ)に包み、持ち歩くのが正式です。袱紗の包み方は次のとおりです。

袱紗の包み方

- 上から見てひし形になるよう、袱紗を裏向きにして置く

- 袱紗の右角を持ち、香典袋の左端に合わせて中央に折る

- 同じように、下、上の順に上下を折る

- 同じように左角を持ち袱紗を折り、右端にはみ出した部分を裏面に折り込む

渡すときには袱紗から取り出し、切手盆に乗せてから僧侶に差し出します。切手盆に置く際は、表書きの「お布施」の文字が僧侶から読める向きになるように整えましょう。

切手盆は床に置き、両手を添えて正座で一礼してから、両手で僧侶の方へ押し出すように差し出すのが基本です。テーブルを挟んで渡す場合は、テーブルの脇に出て、切手盆を床の上に置いてから差し出しましょう。テーブル越しには渡しません。

お布施の包み方や渡し方、封筒の書き方について、さらに詳しく知りたい方にはこちらの記事がおすすめです。

お布施の封筒はどう選ぶ?書き方や渡し方、金額相場などのマナー

家族葬も一般葬もお布施の相場は変わらない

お布施は僧侶に読経や戒名を依頼する際の謝礼であり、葬儀の規模にかかわらず必要となります。

家族葬は小規模な葬儀ではありますが、依頼する読経の回数や戒名の授与などは一般葬と変わりません。そのため、家族葬だからといってお布施が安くなるわけではなく、相場は30万~50万円程度と同じ水準になります。

読経をお願いする僧侶が見つからない、お布施をなるべく安くしたいという方は、あんしん祭典までお気軽にご相談ください。あんしん祭典ではご遺族様の予算やご要望を伺いながら、それに沿ったプランを提案します。もちろん、僧侶の紹介も可能です。

あんしん祭典に僧侶の紹介を依頼した場合、お布施はいくらぐらいになるのか知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。また、下記リンクからは葬儀費用のシミュレーションもできるので、全体の予算を立てるのにお役立てください。