忌中とは、故人の冥福を祈り、身を清めて過ごす期間のことです。この記事では、忌中と喪中の違い、忌中にしない方がいいこと、過ごし方などをわかりやすく解説しています。近親者を亡くし、忌中の過ごし方に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

忌中とは、故人の冥福を祈り、身を清めて過ごす期間のことです。喪中と似ていますが、期間やしてはいけないことなどに違いがあり、戸惑うことも多いかもしれません。

大切な方を亡くしたばかりで、気持ちの整理がつかない方も多いでしょう。忌中や喪中の過ごし方について、「どうすればいいのかわからない」「何が正しいのかわからない」と悩んでいませんか?

本記事では、忌中と喪中の違いや、忌中にしない方がいいこと、過ごし方などをわかりやすく解説。近親者を亡くし、忌中の過ごし方に悩んでいる方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

忌中とは

忌中とは、故人の冥福を祈り、身を清めて過ごす期間のことです。仏教では故人が亡くなってから四十九日、神道では五十日祭までを忌中とし、この期間が過ぎると忌明けとなります

忌中はもともと神道の考え方です。神道では「死は穢れたもの」と考えられていました。そのため、その穢れが他人に移らないよう、外部との接触を断ち、自宅にこもって故人のために祈りを捧げる期間を設けたのが由来とされています。

現在では、仏教においても四十九日の法要が終わるまでの期間を忌中と呼ぶことが一般的です忌中の間は、神社への参拝(お寺への参拝は問題ありません)や慶事への参加を控えるなど、身を慎むことが求められます。ただし、現代では生活様式や価値観の変化に伴い、これらのしきたりも柔軟に対応されるようになっています。

忌引き日数の目安

忌引きとは、故人が亡くなった際に、近親者が一定期間仕事を休むことです。忌引きの日数は会社や学校、故人との関係性によって異なります。一般的な日数の目安は次の通りです。

| 故人との関係性 | 忌引き日数の目安 |

| 父母 | 7日 |

| 配偶者 | 10日 |

| 子 | 3日~7日 |

| 祖父母 | 3日 |

| 兄弟姉妹 | 3日 |

| 配偶者の父母 | 3日 |

| 叔父叔母、甥姪、孫 | 1日 |

忌引き日数の目安

喪中とは

喪中とは、近親者を亡くした遺族が故人を偲び、喪に服す期間のことです。一般的に、故人が亡くなってから1年間、故人と二親等までの間柄の人が喪に服します。喪中は、忌中と重なる部分もありますが、忌中よりも長い期間を指します。

古来より日本では死は穢れたもので、周囲に悪影響を及ぼすと考えられていました。そのため、遺族は一定期間、穢れを祓い清めるために喪に服し、身を慎む風習が生まれたと言われています。

喪中の間は、祝い事や慶事への参加を控えたり、正月飾りや年賀状を控えたりするのが一般的です。しかし、現代では生活様式や価値観の変化に伴い、これらのしきたりも柔軟に対応されるようになっています。

なお、キリスト教と浄土真宗には喪中の習慣はありません。キリスト教では死は神のもとへ召されることであり、浄土真宗では死後すぐに仏になるとされているため、故人を偲びつつも前向きに生活していくことが大切だと考えられているからです。

忌中と喪中の違い

忌中と喪中はどちらも故人を偲び、身を慎む期間ですが、いくつかの違いがあります。まず、期間の長さが異なります。忌中は四十九日または五十日祭までなのに対し、喪中は一周忌までです。

また、過ごし方にも違いがあります。忌中は故人の成仏を祈り、穢れを祓う期間であるため、より厳格に身を慎む必要があります。一方、喪中は故人を偲びつつも、日常生活を送る期間となります。気持ちの持ち方としては、忌中は悲しみや喪失感がまだ強く残る期間ですが、喪中は徐々に悲しみを乗り越え、前向きに生きていくための期間といえるでしょう。

具体的な行動としては、忌中は神社への参拝や慶事への参加を控えるべきですが、喪中の場合は神社への参拝は可能です。また、忌中では新年会や飲み会といった宴会への参加を控えるべきですが、喪中の場合は状況に応じて判断しても良いとされています。ただし、いずれの場合も、故人や遺族への配慮を忘れずに行動することが大切です。

忌中にしない方がいいこと

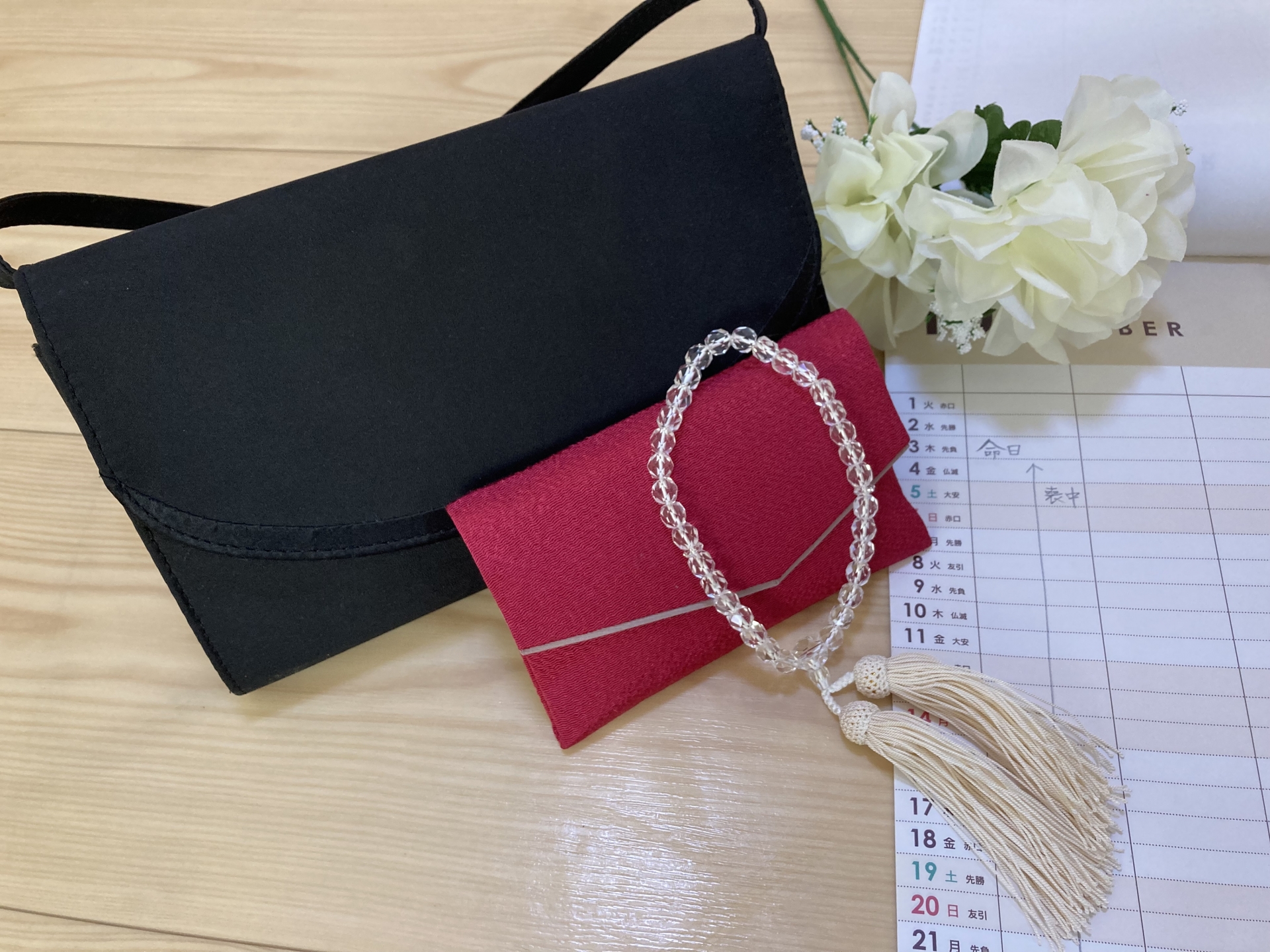

忌中は、故人の冥福を祈る期間であると同時に、身を清める期間でもあります。そのため、いくつかの行動を控えるのが一般的です。ここでは、忌中にしない方が良いことを具体的に紹介します。

神棚へのお参りやお供え

忌中は、神棚へのお参りやお供えは控えましょう。これは、死を穢れと捉える神道の考え方から、神聖な場所である神棚に穢れを近づけないようにするためです。

神棚へのお参りやお供えを控えるとともに、神棚を白い紙で覆う「神棚封じ」を行うのが一般的です。神棚封じは、神様に忌中であることをお知らせし、穢れから守るためのものです。白い紙で覆うことで、神棚を視覚的に遮断し、神聖な空間を保ちます。

半紙を用意し、神棚の扉を閉めて、その上から覆い隠すように貼り付けましょう。なお、神棚封じの期間は忌中の間です。忌明けになったら半紙を剥がして扉を開け、お供え物や榊を元の状態に戻しましょう。

神社への参拝

神社への参拝も、忌中は控えるのが一般的です。神道では死を穢れと捉えるため、その穢れを神社に持ち込まないようにするためです。

どうしても参拝したい場合は、鳥居の外からお参りしましょう。お寺へのお参りは問題ありません。仏教では、死は穢れとは考えられていません。むしろ、故人の冥福を祈ることは良いこととされています。

新年会や飲み会への参加

新年会や飲み会など、お祝い事や楽しい席への参加は控えましょう。忌中は故人を偲び、静かに過ごす期間であるため、賑やかな場所に赴くことはふさわしくないとされています。

もし新年会や飲み会に誘われた場合は、「忌中のため、今回は遠慮させていただきます」と丁寧に断りましょう。「周りの方に気を遣わせてしまうのも恐縮ですし」と伝えると、より丁寧です。状況によっては、「また落ち着いたら、ぜひご一緒させてください」と伝えることもできます。

すでに新年会や飲み会に招待され、参加の返事をしている場合は、改めて主催者に連絡し、事情を説明して欠席することを伝えましょう。その際、お詫びの気持ちを伝えるとともに、後日改めてお会いできることを伝えると、相手への配慮が伝わります。

結婚式への参加

結婚式も、新年会や飲み会と同様に、お祝い事の席なので、忌中は参加を控えましょう。結婚式は、新たな門出を祝う華やかな場であり、忌中の静かで厳粛な雰囲気とは相容れません。

もし結婚式に誘われた場合は、「忌中のため、今回は遠慮させていただきます」と、丁寧に断りましょう。忌明け後、お祝いの気持ちとともにお祝い金を包むことで、参加できなくとも相手を祝うことはできます。

すでに結婚式に招待され、参加の返事をしている場合は、改めて主催者に連絡し事情を説明して欠席することを伝えましょう。気持ちの整理がついていれば参加する選択肢もありますが、参加者の中に縁起を担ぐ人がいるかもしれないことを考えると、欠席した方が無難です。

入籍・結婚式の開催

入籍や結婚式の開催も、忌中は控えるのが一般的です。入籍や結婚式は、新たな人生のスタートを切る慶事であり、忌中の静かで厳粛な雰囲気とは相容れません。

すでに入籍や結婚式の予定日が決まっている場合は、延期を検討しましょう。延期が難しい場合は両家の親族とよく相談し、規模を縮小したり祝宴を控えたりするなど、状況に合わせて対応を検討しましょう。

すでに招待状を出してしまっている場合は、招待客に事情を説明し、理解を求めることが大切です。その際、丁寧な言葉遣いを心がけ、お詫びの気持ちを伝えるとともに、今後の予定が決まり次第、改めて連絡することを伝えましょう。

ただし、故人が入籍や結婚式を楽しみにしていた場合や、曾祖父母など高齢の親族が天寿を全うした場合などは、入籍や結婚式を開催しても問題ないと考えられています。いずれの場合も、親族間でよく話し合い、故人や親族への配慮を忘れずに、判断することが大切です。

新年のお祝い

新年のお祝い事も、忌中は控えるのが一般的です。お正月は、新たな年を祝う慶事であり、忌中の静かで厳粛な雰囲気とは相容れません。そのため、門松やしめ縄などの正月飾り、おせち料理などは控えましょう。

年賀状のやり取りについても、喪中はがき(年賀欠礼状)で、近親者を亡くしたことを知らせ、年賀状を控える旨を伝えます。喪中はがきは、11月中旬から12月上旬に届くように出すのがマナーです。

ただし、お年玉については、子どもたちへのお小遣いとして渡す場合は問題ありません。その場合は、「お年玉」ではなく「お小遣い」として渡すようにしましょう。

大切なのは、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ち

忌中は故人の冥福を祈るとともに、身を清めて過ごす期間です。その期間は、仏教では四十九日、神道では五十日祭までとされています。忌中の間は、神棚や神社への参拝、慶事への参加など、いくつかの行動を控えるのが一般的です。

しかし、時代の変化とともに、これらのしきたりも柔軟に対応されるようになっています。大切なのは、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちです。周囲の人々への配慮を忘れずに、故人との最後の時間を大切に過ごしましょう。

あんしん祭典では、大切な方を亡くした方へのアフターフォローサービスを提供しています。忌明けに何をすればいいのかなど、弔事のわからないことや不安なことにお答えします。葬儀後の納骨や行政手続きのサポートも可能です。相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。