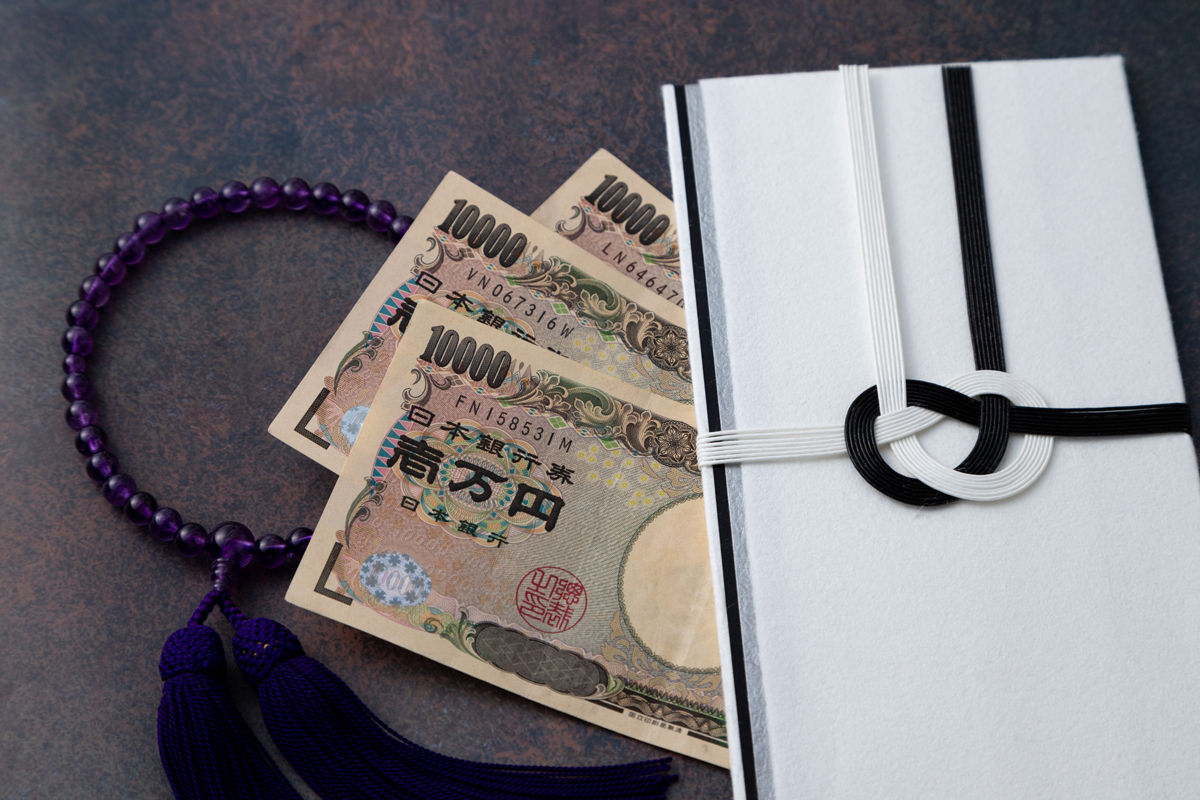

香典には、包んではいけない金額があります。たとえばお札の枚数が偶数になったり、金額が4や9などの忌み数になったりするのはいけません。香典で包んではいけない金額とその対処法、お金の包み方に関するマナーなどを詳しく解説します。

香典とは、故人の霊前にお供えするお金であり、弔意を表すものです。相互扶助の意味合いも持ち、遺族の経済的な負担を軽くする役割もあります。

「香典に新札を包んではいけない」というマナーは広く知られていますが、ほかにも細かなマナーが多く、包んではいけない金額もあります。細かいマナーがわからず、お通夜や葬儀に行くのが不安という人もいるでしょう。

本記事では、香典で包んではいけない金額はもちろん、お金の包み方や香典袋のマナーなど、香典に関するマナー違反をまとめて紹介します。知ってしまえば、簡単に実践できることばかりです。香典のマナーを押さえ、安心してお通夜や葬儀に臨みましょう。

香典で包んではいけない金額

香典には、包んではいけないとされる金額があります。これらの金額は、日本の文化や習慣、語呂合わせなどに基づいています。遺族に失礼のないよう、避けるべき金額について確認していきましょう。

割り切れる「偶数」

偶数とは、2で割り切れる数のことです。具体的には、2、4、6、8、10などが偶数にあたります。

香典の金額が偶数になることは問題ありませんが、この場合、お札の枚数が奇数になるように調整しましょう。

偶数が避けられる理由は、「割り切れる」という言葉が「故人との縁が切れる」ことを連想させ、縁起が悪いと考えられているためです。

不吉な「忌み数」

忌み数とは、不吉な意味を持つとされる数字のことです。特に「4」と「9」は忌み数としてよく知られています。「4」は「死」を、「9」は「苦」を連想させるため、香典の金額としては避けるべきとされています。

これらの数字が含まれる金額、たとえば4,000円、4万円、9,000円、9万円などは、香典に包んではいけません。

相場より高い金額

香典には、故人との関係性や地域の慣習などによって、ある程度の相場があります。相場よりも極端に高い金額を包むことで、遺族に気を遣わせてしまうかもしれません。

受け取った金額の3分の1から半分の額の品物を返す「香典返し」という習慣もあります。高額な香典は、かえって遺族の負担になることも考えられます。

次の目安表を参考に、相場を意識して金額を決めましょう。

| 20代 | 30代 | 40代~ | ||

| 親族 | 両親 | 3万~10万円 | 5万~10万円 | |

| 義理の両親 | 3万~5万円 | 10万円 | ||

| 祖父母 | 1万円 | 1万~3万円 | 3万~5万円 | |

| 兄弟・姉妹 | 3万~5万円 | 5万円 | ||

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万~2万円 | ||

| 従兄弟・その他の親族 | 3,000~1万円 | 3,000~2万円 | ||

| 親族以外 | 上司 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 |

| 上司の家族 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 | |

| 勤務先の社員 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 | |

| 社員の家族 | 3,000~5,000円 | 3,000~1万円 | ||

| 友人・知人 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 | |

| 友人の父母 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 | |

香典の目安額一覧

相場より少なすぎる金額

相場よりも少なすぎる金額の香典も、避けるべきです。少なすぎる香典は、故人や遺族への弔意が足りないと受け取られるかもしれません。

先述の香典返しには「即日返し」といって、香典を受け取ったその場でお返しの品を渡す方法があります。高額の香典を受け取った場合は、後日、追加の品を贈ることで対応できます。しかし、即日返しの品が香典の金額に見合わなかったからといって、返礼品を返してくれというわけにもいきません。

あまりに少額の香典は、失礼にあたるうえ、遺族の負担を増やすことにもなります。先ほどの表を参考に、相場の範囲内で金額を決めましょう。

包んではいけない金額になるときの対処法

香典として包みたい金額が、偶数であったり忌み数であったりする場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。ここでは、そうした場合の対処法について解説します。

金額が偶数ならお札の枚数を奇数にする

金額が偶数になる場合でも、お札の枚数を奇数にすることで、縁起が悪いとされる状態を避けられます。たとえば2万円を包む場合、通常は1万円札2枚で包みたくなりますが、これでは枚数も偶数になってしまいます。

このような場合、1万円札1枚と5,000円札2枚の計3枚にするなど、お札の枚数が奇数になるよう調整しましょう。この際、お札の合計枚数が最小限になるようにします。

忌み数には「香典+お供え物」で対処する

最適と思える金額が忌み数にあたる場合、香典とは別にお供え物を添えることで対処できます。たとえば4万円が最適と思える場合、「4」は忌み数であるため、そのまま包むのは避けたいです。

このようなときは香典として3万円を包み、別途1万円相当のお供え物を持参することで、弔意を示す方法があります。この方法であれば、忌み数を避けつつ、最適な金額で弔意を表せます。

お金の包み方に関するやってはいけないこと

香典を包む際には、金額だけでなく、お札の扱い方にも気を付けましょう。香典を包む際のお金の扱い方で、してはいけないことと対処法を解説します。

お札の枚数が多い

お札の枚数は、偶数にならないように奇数に調整することが大切です。しかし、枚数が多すぎるのもいけません。できる限り少ない枚数で包みましょう。

たとえば、2万円なら1万円札1枚と5,000円札2枚、6万円なら1万円札5枚と5,000円札2枚で包むのが適切です。調整用の5,000円札は、2枚までを目安にすると良いでしょう。

新札(ピン札)を包む

香典には、使用感のあるお札(古札)を使用するのがマナーです。新札(ピン札)は「不幸を予期して準備していた」という意味合いになり、失礼にあたると考えられています。

もし新札しかない場合は、お札を一度だけ縦に折ってから包むようにしましょう。ただし、くしゃくしゃに丸めたり、何度も折り目をつけたりするのは避けてください。

なお、ここでいう新札とは「まだ使われたことのない新しいお札」のことです。新しいデザインのお札のことではないので、政府による新札発行があっても気にする必要はありません。

汚すぎるお札を包む

汚れたお札や破損のひどいお札を香典に使うのは、相手に失礼となります。そのようなお札しかない場合は、銀行で新札に両替してもらい、その新札を一度縦に折ってから使用するのが適切です。

シワシワのお札にアイロンをかける方法もありますが、お札を傷めてしまう恐れがあるので、あまりおすすめはできません。

お札の向きがバラバラ

香典袋にお札を包む際は、お札の向きを揃えましょう。一般的には、お札の肖像画が香典袋の下側に来るように揃えて包みます。向きがバラバラだと失礼にあたるだけでなく、だらしない印象を与えてしまいます。

お札が表向き

お札の表裏にも気を付けましょう。肖像画が描かれている面を表とし、香典袋に入れる際には裏向きになるように包むのがマナーです。これは、「顔を伏せて悲しんでいる」という意味を表すとされています。

お金以外の香典でやってはいけないこと

お金の包み方以外にも、香典にはマナーがあります。ここでは、香典の持ち歩き方や渡し方に関するマナー、してはいけないことを紹介します。

お札を香典袋に入れない

香典として包むお金は、香典袋に入れるのがマナーです。お札を裸のまま持ち歩いたり、財布から直接お札を取り出して渡したりするのは、大変失礼にあたります。香典は香典袋にきちんと包み、弔意を示す形を整えましょう。

香典袋の選び方や表書きの書き方などは、こちらの記事で解説しています。

葬儀で必要な香典とは?相場や書き方、包み方など、マナーを徹底解説

香典袋をむき出しで持ち歩く

香典袋は、袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包んで持ち歩きましょう。香典を渡す際には、袱紗から取り出し、袱紗の上に香典袋を乗せた状態で差し出します。

袱紗の色は寒色系の地味なものが望ましいです。紫色の袱紗は慶事と弔事の両方で使用できるため、一枚持っておくと便利です。

袱紗の種類や選び方、包み方は、こちらの記事で解説しています。

一度の弔事で2度香典を渡す

一度の弔事において、香典を2度渡すことは避けるべきです。香典を重ねて渡す行為は、「不幸が重なる」ことを連想させるため、縁起が悪いとされています。

たとえばお通夜と葬儀の両方に参列する場合、香典はお通夜の際に渡し、葬儀では渡さないのが一般的です。

包んではいけない金額以外にも、香典のマナーは多い

香典には「包んではいけない金額」があります。偶数枚にならないように奇数枚で包むこと、金額が4や9などの忌み数にならないように注意することは、基本的なマナーとして覚えておきましょう。

香典のマナーは「包んではいけない金額」だけではありません。お札はできるだけ古札を使用する、香典袋は袱紗(ふくさ)に包んで持参し、渡す際にも作法があるなど、ほかにも多くのマナーが存在します。故人を偲び、遺族に失礼のないようにするためにも、これらのマナーをしっかりと身につけておきましょう。