香典には相場があり、相場を踏まえて渡すことは大切なマナーです。香典の相場は、故人との関係性や自分の年齢によって変動します。この記事では、お通夜・葬儀、法要における香典の相場を紹介。金額の考え方や基本的なマナーも解説します。

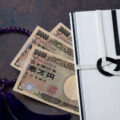

香典は、故人の霊前にお供えするお金です。遺族を経済的に支える意味もあります。古くから続く日本の習慣であり、故人を偲び、遺族に寄り添う大切な行為とされています。

香典の金額は、故人との関係性や自分の年齢によって異なるため、「この金額なら間違いない」という相場はありません。「故人とはあまり親しくなかったけれど、香典は渡すべき?」「親族の場合、いくらくらいが相場なの?」など、香典の金額について悩んだ経験がある方も多いでしょう。

この記事では、関係性や年齢に応じた香典の相場を詳しく解説。お通夜・葬儀、法要の種類別に、具体的な金額の目安を紹介します。

相場だけでなく、香典袋の選び方や書き方、渡し方といった基本的なマナーもわかりやすくまとめています。相場やマナーをサッと把握したい方、香典の準備で困っている方は、ぜひ参考にしてください。

【お通夜・葬儀】香典の相場一覧表

香典の金額は、故人との関係や自分の年齢によって変わってきます。相手との関係が深ければ深いほど、また、自分の年齢が上がるにつれて、包む金額も高くなる傾向にあります。

次の表は関係・年齢ごとの香典の相場をまとめたものです。表を参考に、香典をいくら包むのか考えましょう。

| 20代 | 30代 | 40代~ | ||

| 親族 | 両親 | 3万~10万円 | 5万~10万円 | |

| 義理の両親 | 3万~5万円 | 10万円 | ||

| 祖父母 | 1万円 | 1万~3万円 | 3万~5万円 | |

| 兄弟・姉妹 | 3万~5万円 | 5万円 | ||

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万~2万円 | ||

| 従兄弟・その他の親族 | 3,000~1万円 | 3,000~2万円 | ||

| 親族以外 | 上司 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 |

| 上司の家族 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 | |

| 勤務先の社員 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 | |

| 社員の家族 | 3,000~5,000円 | 3,000~1万円 | ||

| 友人・知人 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 | |

| 友人の父母 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 | |

香典の相場一覧

親族に包む香典の相場

| 20代 | 30代 | 40代~ | ||

| 親族 | 両親 | 3万~10万円 | 5万~10万円 | |

| 義理の両親 | 3万~5万円 | 10万円 | ||

| 祖父母 | 1万円 | 1万~3万円 | 3万~5万円 | |

| 兄弟・姉妹 | 3万~5万円 | 5万円 | ||

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万~2万円 | ||

| 従兄弟・その他の親族 | 3,000~1万円 | 3,000~2万円 | ||

親族への香典の相場

親族に包む香典は、血縁の濃さによって金額が大きく変わります。一般的に血縁が濃いほど、包む金額も高くなる傾向にあります。たとえば両親への香典は、兄弟姉妹や甥姪に包む香典よりも高額になるのが一般的です。

友人・知人に包む香典の相場

| 20代 | 30代 | 40代~ | |

| 友人・知人 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 |

| 友人の父母 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 |

友人・知人への香典の相場

友人・知人に包む香典は、相手との親しさや、付き合い方によって金額を調整するのが一般的です。日頃から親しく付き合っている友人であれば、そうでない友人よりも多めに包むと良いでしょう。

また、近所の方への香典も、普段の付き合いの程度によって金額を考えます。顔見知り程度であれば相場の下限の金額を包み、日頃から親しくしている方であれば、相場の上限か少し多めに包むなど、状況に応じて判断しましょう。

会社関係者に包む香典の相場

| 20代 | 30代 | 40代~ | |

| 上司 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 |

| 上司の家族 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 |

| 勤務先の社員 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円 |

| 社員の家族 | 3,000~5,000円 | 3,000~1万円 | |

会社関係者への香典の相場

会社関係者への香典は、3,000円から1万円が相場といわれています。上司や同僚、部下など、立場によって金額に大きな差はありません。

ただし、家族ぐるみで親しく付き合っているような相手の場合、2万円ほどを包むケースもあります。故人との関係性を考慮し、適切な金額を包むようにしましょう。

ただし、周りの上司や同僚がどの程度包むのかには配慮しなければなりません。周りの人を大きく超える金額は避けましょう。連名で香典を包む場合は、周囲とよく相談してください。

【法要】香典の相場一覧表

法要に持参する香典は、故人との関係はもちろんのこと、法要の種類によっても金額が異なります。

たとえば、四十九日や一周忌などの重要な法要では、それ以降の法要よりもやや高めの金額を包むのが一般的です。また、故人との関係性が近ければ近いほど、包む金額も高くなる傾向にあります。

次の表は一周忌の法要の相場を、故人との間柄ごとにまとめたものです。

| 関係性 | 金額目安 |

| 故人が両親 | ~5万円 |

| 親族 | ~3万円 |

| 友人 | 5,000~1万円 |

| 会社関係者 | 5,000~1万円 |

一周忌の法要の相場

また、次の表では法要ごとの香典の相場をまとめています。表は故人が両親の場合のものなので、これを参考に、故人との間柄を踏まえて金額を調整しましょう。

| 法要の種類 | 金額目安 |

| 初七日 | 3万~5万円 |

| 四十九日 | 3万~5万円 |

| 一周忌 | 3万~5万円 |

| 三回忌以降 | 1万~5万円 |

| 納骨式 | 1万~5万円 |

法要ごとの香典の相場

香典の金額の考え方

適切な金額の香典を包むことは、故人を偲び、遺族を支えるうえで大切なことです。

ここでは、香典の金額の基本的な考え方について解説します。相場を参考にしつつ、相手との関係を踏まえて金額を決めましょう。

相場を大きく超えたり下回ったりしない

香典の金額は、相場から大きく外れないようにしましょう。

相場を大きく超える金額を包むと、相手に気を遣わせてしまいます。また、香典返しが高額になり、遺族の負担を増やしてしまうかもしれません。

相場を大きく下回る金額は、失礼にあたります。特に、香典返しをその場で渡す即日返しの場合、用意していた返礼品が香典額に見合わないという事態も起こり得ます。

親しい相手への香典は相場を多少超えても構いませんが、相場に対して高すぎる金額は避けましょう。相場が3,000円なら2,000円を足して5,000円にする、相場が1万円ならもう1万円足して2万円にする程度が良いでしょう。

相手との親しさで金額を調整する

香典の金額は故人との間柄や、遺族との親しさを考えて調整しましょう。特に親しい間柄であれば、相場よりも多少多い金額を包んでも問題ありません。

ただし、高額すぎる香典は、かえって相手の負担になる可能性もあります。相手に気を遣わせすぎない、程よい金額を包むように心がけましょう。

香典の基本マナー

相場を踏まえて香典の金額を決めることは、一種のマナーです。ただ、香典に関するマナーはほかにもたくさんあります。避けるべき金額やお金の包み方、香典袋の書き方など、香典の基本マナーを紹介します。

避けるべき金額

香典では包む金額やお札の枚数に気を配りましょう。具体的には、次のような金額・枚数は避けます。

- 偶数:金額が偶数になる場合、5,000円札を使ってお札の枚数を奇数にする

- 忌み数:4(死)や9(苦)などの不吉な数字を避ける

これらの金額を避けるべきなのはなぜか、これらの金額が最適と思われるときはどうすればいいのかは、こちらの記事で解説しています。

お金の包み方

香典は香典袋に包みます。その際、次のことに気を付けてお札を包みましょう。

- 肖像画が香典袋の裏面を向くようにお札を入れる

- 肖像画が香典袋の底に来るようにお札を入れる

- お札の枚数は最小限にする(偶数を避けるために使う5,000円札は2枚まで)

- 新札(ピン札)ではなく古札を包む(汚すぎる古札は避ける)

- 新札しかない場合は縦に一度折り目を入れる

香典袋の書き方・選び方

香典袋には表書きや自分の名前を書きますが、筆記具は筆もしくは筆ペン、墨は薄墨を使いましょう。

宗教ごとの表書きは次の通りです。

| 宗教 | 表書き |

| 仏教 | ・御霊前 ・御香料 ・御香奠 など ※浄土真宗の場合は御仏前 |

| 神道 | ・御霊前 ・御玉串料 ・御榊料 ・御神饌料 など |

| キリスト教(カトリック) | ・御霊前 ・御花料 ・献花料 ・御ミサ料 など |

| キリスト教(プロテスタント) | ・御花料 ・忌慰料 など ※御霊前はNG |

宗教ごとの表書き

また、香典袋は金額に応じて次のように選びます。

| 金額 | 香典袋の種類 |

| 3,000~5,000円(一般参列者) | 水引が印刷のもの |

| 1万~2万円 | 白無地の封筒に白黒の水引 |

| 3万~5万円 | 白無地の封筒に白黒または双銀の水引 |

| 6万円~10万円未満 | 中金封の封筒に双銀の水引 |

| 10万円以上 | 大金封の封筒に双銀の水引和紙製の香典袋に双銀の水引 |

香典袋の選び方

香典袋に書く内容は次の通りです。

【外袋】

- 表面上部:表書き

- 表面下部:自分の名前もしくは「〇〇家」

- 裏面左下:郵便番号・住所・自分の名前や「〇〇家」

※内袋がある場合、内袋裏面に住所などを書くため、外袋裏面には何も書きません

【内袋】

- 表面:金額

- 裏面:郵便番号・住所・自分の名前や「〇〇家」

なお、香典の金額は旧漢数字(大字)で「金参萬圓也」のように書きます。旧漢数字の書き方は次の通りです。

| 数字 | 旧漢数字 |

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 六 |

| 七 | 七 |

| 八 | 八 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 仟 |

| 万 | 萬 |

旧漢数字の書き方

渡し方

香典袋は袱紗(ふくさ)と呼ばれる布に包んで持ち歩き、受付で渡します。渡すときは袱紗から取り出し、袱紗に乗せて差し出しましょう。

袱紗は寒色系の地味なものが望ましいです。紫の袱紗は慶弔の両方に使えるため、1枚あると便利です。

ここまで紹介してきたマナーについてもっと詳しく知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。連名の場合の香典袋の書き方、袱紗の包み方、お通夜や葬儀に参列できないときの香典の渡し方などがわかります。

葬儀で必要な香典とは?相場や書き方、包み方など、マナーを徹底解説

香典の金額は相場を参考に、相手との関係性で調整しよう

香典の金額は、故人との関係性や自分の年齢によって異なり、一概にいくらと決まっているわけではありません。相場を目安としつつも、故人や遺族との関係性を考え、心を込めた金額を包むことが大切です。

香典を持参する際には、金額だけでなく、包み方や表書き、渡し方など、さまざまなマナーを守らなければなりません。相場に沿った金額を包むことも、大切なマナーの一つといえるでしょう。