香典返しとは、香典をいただいた方にお返しする品物のことです。一般的に、いただいた香典額の3分の1~2分の1程度の品を返すのがマナーとされています。本記事では香典返しの相場や贈る時期、おすすめの品物を紹介。挨拶状や掛け紙などのマナーも解説します。

お通夜や葬儀に足を運んでいただいたり、お悔やみをいただいたりした方に向けてお渡しする「香典返し」。しかし突然身内に不幸があった場合、戸惑ったり慌ててしまったりすることが多いでしょう。

今回は、お通夜や葬儀でお香典をいただいた際に贈る「香典返し」の基本知識とマナーを解説するとともに、おすすめの香典返しを予算別にご紹介します。香典返しのマナーをしっかり理解して、失礼のない香典返しをしましょう。

香典返しとは?

香典返しとは、お通夜や葬儀の際にいただいた、故人への香典に対してお礼を伝えるためのものです。

この習わしは江戸時代から続いており、当時は逝去の報が届いた際には故人のご霊前へ香の物やお供物を届けていました。時代が進むにつれてお供物は多様になり、近年では金銭を包んでご霊前へ供えるようになりました。

仏式の「香典」とは本来、故人に贈るお供物に代わる金銭という意味があり、お預かりした香典の中から葬儀費用をまかない、参列者には香典への御礼として「香典返し」お返しするようになりました。

香典返しを贈る時期

香典返しを贈る時期は、一般的に三十五日目または四十九日の忌明け頃で、四十九日の法要の後に贈るのがマナーとされています。

近年では葬儀当日にお返しする「即日返し」も増えていますが、この場合はいただいた金額にかかわらず同じ品物を贈るため、高額の香典を供えていただいた方には忌明け頃に香典返しを再度贈るという方もいます。

キリスト教では元々香典返しの風習はありませんが、三十日、五十日目の召天記念日や記念式の後に、神式・天理教式では三十五日祭または五十日祭に仏式と同程度の香典返しをする場合が多くなっています。

無宗教式の葬儀では、忌明けの区切りなどは本来ありませんが、四十九日がたった頃を節目として、香典返しを贈ることが多いです。

香典返しの金額の相場

香典返しの相場は、いただいた香典の2分の1(半返し)や3分の1程度が一般的です。香典に加えてお供物もいただいた場合は合算した額の2分の1から3分の1を贈ります。

半返しの目安は、1万5,000円位までです。それよりも高額になる場合は、金額に応じて3分の1から4分の1にしても失礼にあたることはありません。

香典返しの3つのマナー

ここでは、香典返しの基本的なマナーを3つ紹介します。基本的なマナーを押さえて失礼のないように香典返しをしましょう。

1.掛け紙をかける

1つ目が「掛け紙」をかけることです。

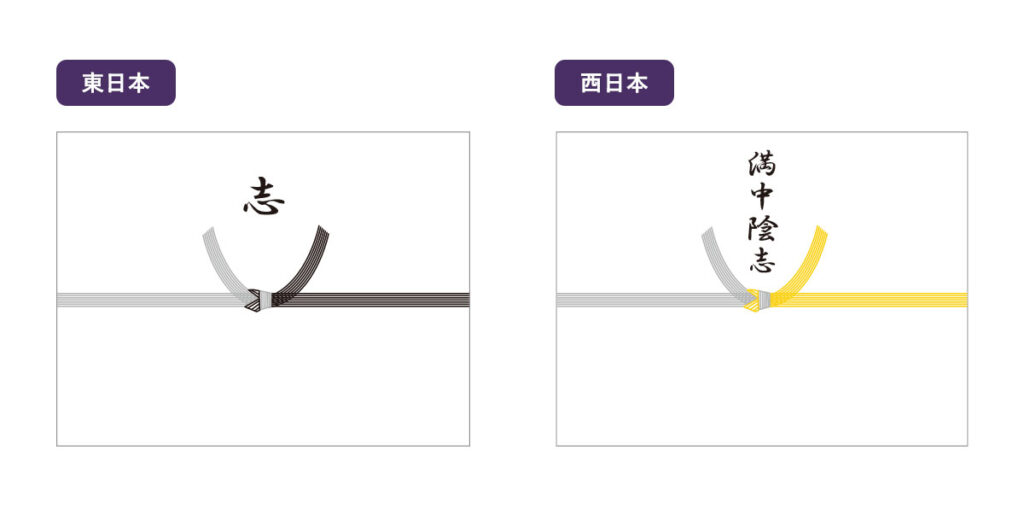

香典返しにおける掛け紙は熨斗紙とは異なり、お祝い事を象徴する縁起物「熨斗」と呼ばれる飾りがついていません。また、香典返しの掛け紙は、東日本では黒白の水引が付いたもの、関西や西日本などでは黄色と白の水引がついたものが一般的です。水引の結び方は蝶結びではなく、「結び切り」のタイプが良いでしょう。さらに、仏式の場合は蓮の花が描かれた掛け紙、他の宗教の場合は蓮が描かれていない掛け紙が用いられます。

香典の表書きは、宗派を問わず「志」と書くのが一般的です。「志」の用途は広く、四十九日忌のお返し法事でのお持たせ、初盆でのお返しなどに使われます。西日本などの場合は「満中陰志」と記すこともあります。

東日本、西日本それぞれの掛け紙は以下のようになります。

2.挨拶状を書く

2つ目は「挨拶状」を書くことです。香典返しの挨拶状は、香典やお供物をいただいた方への感謝と無事に忌明けを迎えられたご報告をつづり、香典返しに付けるお礼状のことです。

奉書に薄墨で書かれたもので、六つに折って七面にするのが一般的です。しかし、家族葬や無宗教葬の場合、巻紙ではなくカードタイプの挨拶状が使用されることも多いです。

挨拶状の構成は以下のようになります。

- 香典へのお礼

- 法要が無事に済んだことのご報告

- 生前の故人との付き合いへの感謝

- 香典返しを贈る旨

- 書中で挨拶を済ませることへのお詫び

- 日付、喪主や差出人の氏名

3.香典返し適した品物は「消えもの」

3つ目は香典返しに適した品物は「消えもの」であることです。香典返しは不祝儀のお返しであるため、消耗品などの使ってなくなるもの(=消えもの)がよいとされています。

「消えもの」であっても避けるべき品物は以下の通りです。

- 華美なパッケージのもの

→弔事にふさわしくないため。落ち着いたデザインが望ましい。 - 生肉や生魚

→仏教の場合、四十九日までは精進料理を食べる風習があるため。 - 酒、鯛、鰹節、昆布

→お正月や婚礼などの慶事、お祝いを連想させてしまうため。 - 商品券、ギフト券

→金額が分かってしまい不快に思われてしまう恐れがあるため。

おすすめの香典返し4選【予算別】

続いて、おすすめの香典返しを予算別に紹介します。

1.高級海苔、珈琲など【1000~1500円】

1つ目は、2000~3000円の香典へのお返しとして1000~1500円程度の「高級海苔」や「珈琲」などの軽量で即日返しにも適した品物です。普段から親しまれ飲食されている有名なブランドの食品や飲料が良いでしょう。

2.上質なタオル、バスグッズなど【1500~2500円】

2つ目は、5000円の香典へのお返しとして1500~2000円程度のシンプルで落ち着いた色合いの上質な「タオル」や「バスグッズ」です。消耗品でありながらも日常生活で世代を問わずに使われるもので、良質なものが良いでしょう。

3.贅沢なグルメやスイーツなど【3000~5000円】

3つ目は、10000~15000円の香典へのお返しとして3000~5000円程度の老舗ホテルの本格な「グルメセット」や定番人気の「スイーツ」などです。普段自分ではあまり購入しないような贅沢なグルメやスイーツが喜ばれるでしょう。

4.カタログギフトやグルメ詰め合わせなど【5000~10000円以上】

4つ目は、20000円以上の香典へのお返しとして5000~10000円程度の香典返し向けの「カタログギフト」や老舗料亭の「グルメ詰め合わせ」などです。香典の金額が高くなると、金額の3分の1や4分の1程度が目安となります。カタログギフトであれば自分の好きなものが選べるため、相手の好みがわからなくてもはずれがなく、贈り物に迷った場合でも有効でしょう。

香典返しをしないケース

以下のようなケースでは、香典返しをしなくてもよい場合があります。ただし、このような場合でも、忌明け後にはきちんと挨拶状、お礼状を贈るなど、いただいた香典をどのように遣ったかをお伝えし、感謝の気持ちを示すのがマナーです。

- 香典返しを拒否された場合

- 大黒柱を亡くした場合

- 故人の遺志で香典を寄付する場合

- 法人から香典をいただいた場合

香典返しはマナーを守って贈ろう

今回は香典返しの基本知識やマナー、予算別のおすすめの品物を紹介してきました。宗教や地域によっても多少差はありますが、掛け紙や挨拶状、贈る時期、ふさわしい品物などの基本的なマナーは押さえたうえで、弔ってくれた方々に向けて心のこもった香典返しを贈れるようにしましょう。

親族が亡くなった後にしなければならないことは、香典返しだけではありません。法事や法要、相続・行政の手続きなども必要です。大切な人を喪った悲しみの中で、これらの準備・手続きを進めるのは大変です。

あんしん祭典では、これらのお困りごとを解決する「葬儀のアフターフォロー」を提供しています。葬儀後のお困りごとやお悩みに対して、各専門家と提携しながら随時対応するサービスです。

相談料はかかりません。お一人で悩まず、まずは気軽に相談してみてください。