枕経のお布施は葬儀全体のお布施と合わせて渡すのが一般的です。本記事ではお布施の包み方や渡し方、金額の目安など、枕経や葬儀におけるお布施に関するマナーを詳しく解説します。初めて喪主を務める方や、お布施のマナーに不安がある方におすすめです。

枕経とは、故人の臨終に際し、枕元で僧侶が読経を行う儀式です。故人の魂を慰め、安らかに成仏できるように祈るために行われます。

「枕経にはお布施は必要なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。初めて喪主を務める方や、葬儀に参列する機会が少ない方にとっては、わからないことが多くて当然です。

本記事では、枕経と葬儀におけるお布施について、包み方や渡し方、金額のマナーなどを詳しく解説します。初めて喪主を務める方、お布施のマナーに不安がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

枕経とは

枕経とは、故人の枕元で僧侶が読経を行う儀式です。故人の冥福を祈り、安らかに成仏することを願う大切な儀式とされています。

かつて枕経は、臨終を迎える人の枕元で、まさに息を引き取るその時に行われるものでした。しかし近年では、病院で亡くなる方が増えたため、ご遺体を自宅や安置所に移してから枕経を行うことが一般的になっています。

お布施とは

お布施とは、僧侶への読経や供養へのお礼として渡す金銭のことです。感謝の気持ちを表すものであり、葬儀や法要などの仏事の際に渡されます。

お布施の起源は、仏教が始まった古代インドにあるといわれてます。インドのある僧侶が説法のために訪ねた家で、「我が家は貧しく、このような布しかお渡しできませんが…」と、汚れた布を受け取りました。

やがて、僧侶への感謝の気持ちを示す金銭をお布施と呼ぶようになったとされています。お布施が「布を施す」と書くのも、この逸話が元になっているためです。

枕経のお布施

枕経にお布施は必要なのでしょうか。また、葬儀全体ではどのくらいのお布施を用意すれば良いのかも気になる点です。ここでは、枕経と葬儀のお布施について解説します。

枕経へのお布施は不要

枕経そのものに対して、個別にお布施を用意する必要はありません。枕経は葬儀の一連の流れに含まれる儀式と考えられているためです。

枕経の分も含めて、葬儀全体のお布施としてまとめて渡すことが一般的です。枕経、通夜、葬儀・告別式、初七日法要など、一連の儀式を終えた後にお布施として包み、僧侶に渡します。

ただし、地域や寺院によっては、枕経のお布施を個別に渡す場合もあります。その場合の目安額は1万円から3万円ほどです。個別に渡す必要があるかどうかは、事前に寺院に確認しておくと安心です。

葬儀全体のお布施の目安額

葬儀で渡すお布施には、枕経のお布施も含まれています。葬儀全体のお布施の目安額は、一般的に30万円から50万円ほどといわれています。

ただし、地域や宗派、寺院との関係性によって大きく異なるため、あくまで目安として捉えてください。

お布施以外で僧侶に渡すお金

お布施以外にも、僧侶に渡すお金として、戒名料、御車代、御膳料などがあります。それぞれ何のためのお金なのか、目安額はどのくらいなのかを解説します。

戒名料

戒名料は、故人に戒名を授けていただいたお礼として渡すお金です。戒名をつけなければ戒名料は発生しませんが、菩提寺との関係が悪化し先祖代々のお墓に入れなくなるかもしれないなど、戒名をつけないことによる影響も考慮しましょう。

戒名料の目安額は、戒名の位によって異なります。一般的には安くても20万~30万円ほど、高くなると100万円を超えることもあります。

御車代

御車代は、僧侶の移動にかかる交通費として渡すお金です。枕経に伴い僧侶の移動が発生するため、枕経と葬儀ではそれぞれの御車代を用意するのが一般的です。

御車代の目安額は、移動距離や交通手段によって異なりますが、5,000円から1万円ほどです。

御膳料

御膳料は、僧侶が通夜や葬儀後の会食に参加しない場合に、代わりのお食事代として渡すお金です。そのため、僧侶が会食に参加しない場合は、御膳料を渡す必要はありません。

御膳料を包む場合の目安額は、5,000円から1万円ほどです。

枕経や葬儀のお布施のマナー

枕経や葬儀でお布施を渡す際には、金額だけでなく、袋の選び方や包み方、渡し方など、守るべきマナーがいくつか存在します。ここでは、失礼のないよう、お布施に関する基本的なマナーについて解説します。

袋の選び方・包み方

お布施は、奉書紙(ほうしょがみ)もしくは封筒に入れて渡すのが一般的です。

奉書紙は、和紙の一種で、格式が高く、より丁寧な包み方とされています。弔事に使用される白の奉書紙を使用します。

封筒は文具店などで手軽に入手でき、奉書紙のように折りたたむ必要がないため、手軽です。白無地の封筒を使用しましょう。

奉書紙の包み方

奉書紙でお布施を包む場合は、まず半紙などの中包みでお札を包み、その上から奉書紙の上包みで包むという二重の包み方が正式です。

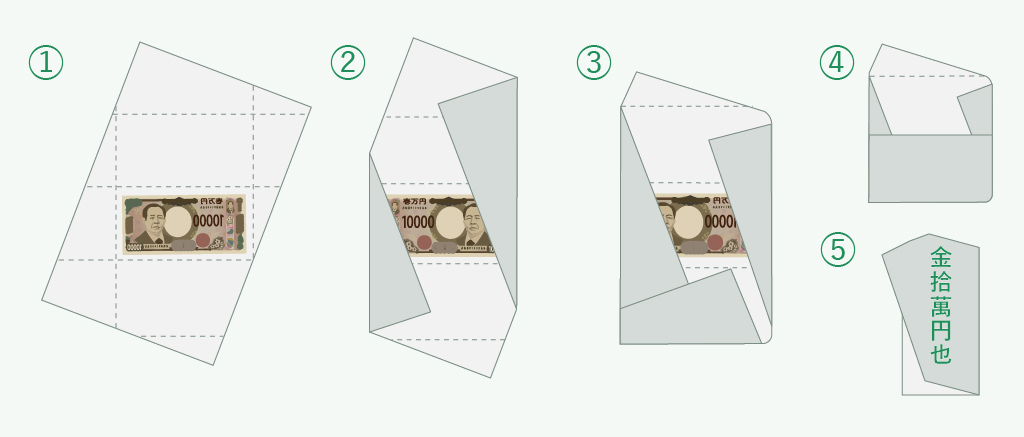

中包み(半紙)の包み方は次の通りです。

中包み(半紙)の包み方

- 半紙をやや斜めになるよう広げ、中央よりやや右寄りにお札を置きます。お札の向きは肖像が上になるようにします。

- 半紙の上下をお札の上に折り重ねます。

- 半紙の左側をお札に重ならないように折ります。

- 一度折った左側を、お札が隠れるようにもう一度折り重ねます。

- 半紙の右側をお札の上に折り重ねます。

- 右側を負って余った部分を下に折り込みます。

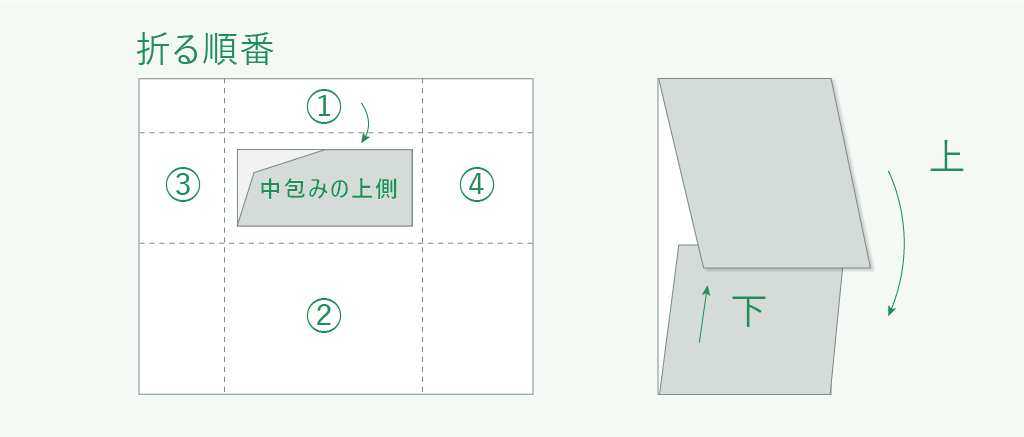

上包み(奉書紙)の包み方は次の通りです。

上包み(奉書紙)の包み方

- ザラザラした面を表にして奉書紙を広げ、中央より右側に中包みを置きます(包んだ後、ツルツルした面が表になります)。

- 奉書紙の左側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の右側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の下側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の上側を中包みの上に折り重ねます。この際、上側の折り返しが下側の折り返しにかぶさるようにします。

封筒の包み方

お布施を入れる封筒は、白無地の封筒を使用するのが基本です。郵便番号欄などが印字されていない、シンプルなものを選びましょう。市販の白い封筒で問題ありませんが、中身が透けない厚手のものを用意します。

弔事に使用するため、二重封筒は避けるべきです。二重封筒は「不幸が重なる」と連想させるため、お布施を包む際には不適切とされています。また、柄物や色物の封筒も避けましょう。香典と異なり、水引が印刷された封筒も使用しません。

袋の表書き・裏面の書き方

お布施の表書きは、香典とは異なり、薄墨ではなく黒墨の筆または筆ペンで書きます。

封筒の表面には、上部に表書きとして「御布施」と書きます。下部には、施主の氏名または「〇〇家」と書きます。なお、表書きは宗教によって使えるものが異なります。宗教ごとの使える表書きは次の通りです。

| 宗教 | 表書き |

| 仏教 | 御布施、お布施、御読経料、御回向料 |

| 浄土真宗 | 御布施、お布施 |

| 神道 | 御祭祀料、御初穂料 |

| キリスト教 | 謝礼(カトリック)、記念献金(プロテスタント) |

宗教ごとのお布施の表書き

封筒の裏面には、左下に住所、氏名、金額の順に縦書きで記入します。金額を書く際は、旧字体(大字)を用いるのが正式です。たとえば、五万円であれば「金伍萬圓也」と記載します。

| 数字 | 旧漢数字 |

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 六 |

| 七 | 七 |

| 八 | 八 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 仟 |

| 万 | 萬 |

旧漢数字の書き方

お金の入れ方

お布施のお金の入れ方には、香典とは異なるマナーがあります。たとえば香典は不幸を悼む意味合いから、用意していなかったことを示すためにあえて古札を使用するのが一般的ですが、お布施は感謝の気持ちを表すため、新札を用意するのが望ましいとされています。

具体的なお金の入れ方は次の通りです。

新札を入れる

できる限り新札を用意しましょう。どうしても新札が用意できない場合は、比較的きれいなお札を選びます。軽くアイロンをかけるなどしてできるだけしわを伸ばしておくと良いでしょう。

肖像画を表にする

封筒の表側とお札の肖像画の面が合うように入れます。中袋(半紙)を使用する場合は、中袋に入れる時点でお札の向きを揃えておきます。

お札の向きを揃える

複数枚のお札を入れる場合は、お札の向きをすべて揃えて入れます。

お札の枚数を奇数にする

割り切れる偶数は「縁が切れる」ことを連想させるため、お布施には適さないとされています。2万円や10万円などの偶数の金額を包む場合は、5,000円札を使い、お札の枚数が奇数になるよう調整しましょう。

たとえば2万円なら、1万円札1枚と5,000円札2枚の計3枚にします。このように、お札の枚数が奇数になる最小の枚数を包みましょう。

縁起の悪い数字は避ける

「四(死)」や「九(苦)」のような、縁起の悪い連想をさせる金額にならないように配慮しましょう。

お布施の渡し方

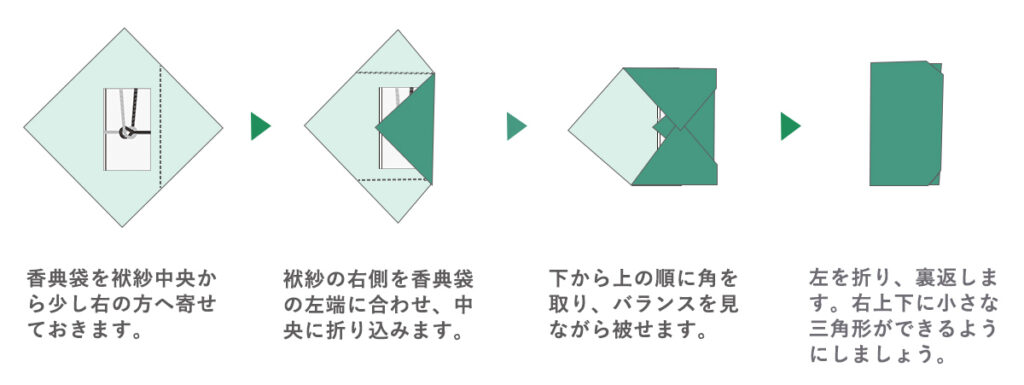

お布施は袱紗(ふくさ)に包んで持ち歩きましょう。袱紗の色は黒や藍色、グレーなどの地味な色が望ましいです。紫は慶弔両方に使えるため、1枚あると便利でしょう。

袱紗の包み方は次の通りです。

- 上から見てひし形になるよう、袱紗を裏向きにして置く

- 袱紗の右角を持ち、香典袋の左端に合わせて中央に折る

- 同じように、下、上の順に上下を折る

- 同じように左角を持ち袱紗を折り、右端にはみ出した部分を裏面に折り込む

お布施を渡すときは、袱紗から袋を取り出し、切手盆(きってぼん)と呼ばれる小さなお盆に乗せて渡すのが丁寧な作法とされています。

切手盆を使う場合は、まず袱紗(ふくさ)からお布施を取り出し、切手盆の上に置きます。この際、お布施の正面が僧侶の方を向くように置きます。そして、「本日はよろしくお願いいたします」「本日はありがとうございました」などの挨拶とともに、切手盆ごと両手で僧侶に差し出します。僧侶が受け取ったら、切手盆を下げます。

切手盆は床に置いて差し出しましょう。テーブルがある場合、テーブルの脇に出て、切手盆を床に置いてから、先述の流れで渡します。

切手盆がない場合は、袱紗をたたんでその上にお布施を乗せて渡すこともできます。袱紗とお布施の正面が僧侶に向くように置き、切手盆と同様の作法で差し出しましょう。

枕経単体のお布施は不要、葬儀のお布施と併せて渡そう

枕経は故人の臨終に際して行われる儀式です。枕経単体に対してお布施を包む必要はなく、葬儀全体のお布施として、通夜や告別式などほかの儀式と合わせて渡すのが一般的です。

お布施は金額だけでなく、渡し方や包み方、表書きの書き方など、さまざまなマナーが存在します。地域や宗派によっても異なる場合があるため、迷うことや不安に感じることもあるかもしれません。そのような場合は、葬儀社や寺院などに相談し、アドバイスを受けるといいでしょう。

あんしん祭典では、大切な方を亡くした方へのアフターフォローサービスを提供しています。枕経や葬儀の流れやお布施のことなど、わからないことや不安なことに相談無料でお答えします。その後の行政手続きのサポートも可能で、忙しい遺族の方をトータルでサポートします。