喪中は一周忌まで、忌中は四十九日までとされています。喪中と忌中の期間、それぞれの過ごし方、避けるべきことなどを詳しく解説します。後から訃報を知った場合の対応や、忌中・喪中に近親者が亡くなった場合の対応も説明します。

喪中とは近親者を亡くした際に、故人を偲び、一定期間お祝い事などを控える期間を指します。一般的には、一周忌までを喪中とすることが多いです。

大切な人を亡くした悲しみの中、喪中の期間をどのように過ごせば良いのか、何に気を付ければ良いのか、悩まれている方も多いでしょう。慣れないことばかりで、戸惑うこともあるかもしれません。

この記事では、喪中の期間や過ごし方、避けるべきことなどを詳しく解説します。忌中との違いや、後から訃報を知った場合の対応、喪中はがきについても説明。身内に不幸があり、喪中の過ごし方について知りたい方、喪中はがきについて知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

忌中は四十九日まで

忌中とは近親者が亡くなった後、故人の冥福を祈りながら、身を慎んで過ごす期間のことです。仏教では、亡くなった日から49日までの期間を、神道では50日までの期間を忌中とします。

仏教では人が亡くなった後、7日おきに裁きを受け、極楽浄土に行けるかどうかが決まるとされています。この裁きは49日まで続きます。そのため、裁きが終わる四十九日に法要を行い、忌明けとなります。

神道では、亡くなってから50日目に故人は守護神に変わると考えられ、五十日祭と呼ばれる儀式が行われます。

かつて、忌中は家に閉じこもり、派手な行動を慎むべきとされていました。しかし現代では、日常生活を送る中で、お祝い事や派手な行動を避ける程度になっています。会社や学校なども、通常通り行くことがほとんどです。

しかし、結婚式への参加やお正月のお祝いなどは控えるのが一般的です。

喪中は一周忌まで

喪中とは、近親者を亡くした際に故人を偲び、お祝い事などを控える期間のことです。喪中の期間は、一般的に一周忌までとされています。一周忌とは、亡くなった日から満1年後の同月同日に行われる法要のことです。

喪に服すのは、一般的に故人と二親等までの間柄の人とされています。具体的には、配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹などです。

喪中の期間を初めて定めたのは、明治時代に制定された「服忌令(ぶっきりょう)」という法令です。服忌令では、故人との関係性によって、喪に服す期間が細かく定められていました。この服忌令は昭和22年に廃止されましたが、「喪中は一周忌まで」という風習のもとになったといわれています。

忌中と同様に、喪中にもお祝い事は控えるのが一般的です。しかし、忌中と比べると、柔軟に考えられることが多いです。お祝い事への参加を控える場合でも、内々のお祝いであれば参加することもあります。

ちなみに、キリスト教や浄土真宗には、喪中という概念がありません。キリスト教では死は悲しいことではなく、天国への旅立ちとして捉えられているため、喪に服すという習慣がありません。浄土真宗では人は亡くなるとすぐに仏様になると考えられているため、冥福を祈るという概念がなく、喪中という期間を設けていません。

後から訃報を知った場合の忌中・喪中の期間

訃報を後から知った場合、忌中や喪中の期間の数え方は、訃報を知った時点から起算します。たとえば、亡くなってから10日後に訃報を知った場合、喪中の期間は亡くなった10日後から数えます。これを聞き忌・聞き喪と呼びます。

忌中や喪中に近親者が亡くなった場合

忌中や喪中にほかの近親者が亡くなった場合、後に亡くなった方の命日から期間を計算します。たとえば、父の四十九日が終わる前に母が亡くなった場合、父の忌中は四十九日で明け、母の忌中が新たに始まります。喪中も同様で、父の喪中期間中に母が亡くなった場合、父の喪中と並行して母の喪中が始まることになります。

忌中や喪中が延長されることはありません。先に亡くなった方の忌明けを待たずに、新たに亡くなった方の忌中・喪中が始まります。

忌中や喪中にやらない方がいいこと

忌中や喪中は、故人を偲び、静かに過ごす期間です。そのため、お祝い事や派手な行動は避けるのが一般的です。具体的にどのようなことを避けるべきなのかを紹介します。

ただし、地域や宗派、個人の考え方によって異なる場合もあるため、あくまで一般的な例として参考にしてください。また、喪中は忌中よりも柔軟に考え、行動の制限を緩やかにする人が多いです。

結婚式や結納

神道では死を穢れと捉え、忌中は穢れが人に移らないよう、人との接触を避けるべきとされています。特に結婚式や結納といったお祝いごとは避けるのが一般的です。「忌中に結婚式をしてはいけない」という風習は古くからあるもので、親族の中にはこれを気にして、忌中の結婚式を良しとしない人もいるかもしれません。

しかし、故人が結婚式をとても楽しみにしていた場合や、すでに結婚式の日程が決まっている場合などの事情もあるでしょう。そのような場合は、両家でよく話し合い、どのように対応するかを決めることをおすすめします。大切なのは、両家で納得のいく形にすることです。

自分が結婚式に招待されている場合、忌中や喪中であれば、出席を控えるのがマナーです。新郎新婦の親族に、忌中を気にする人がいないとも限りません。招待状への返信で、お祝いの言葉とともに、忌中(もしくは喪中)のため欠席させていただく旨を伝えましょう。後日、改めてお祝いの品を贈るなど、お祝いの気持ちを伝えるようにすると良いでしょう。

神社へのお参り

忌中は、神社への参拝は避けるべきとされています(忌明け後の喪中の期間は参拝しても構いません)。これは、神道において、死を穢れと捉える考え方があるためです。忌中は故人の霊がまだこの世に留まっていると考えられているため、神聖な場所である神社への参拝は控えるのが一般的です。

どうしても神社に参拝しなければならない事情がある場合は、鳥居の外からお参りしましょう。鳥居は、神域と人間が住む世界との境界線とされています。鳥居の外からお参りすることで、神域に穢れを持ち込まずに済むと考えられています。

ちなみに、死を穢れと捉えるのは神道の考え方です。仏教では、死は穢れとは考えません。そのため、仏教の風習であるお寺やお墓へのお参りは、忌中や喪中でも問題ないとされています。お寺へ参拝し、故人の冥福を祈ることは、供養になるとも考えられています。

神棚へのお参り

忌中は、神棚へのお参りやお供えを控えるべきとされています(忌明け後の喪中の期間であれば問題ありません)。具体的には、普段行っている朝夕のお参りや、お供え物の交換などを控えます。これも、神道における死を穢れと捉える考え方があるためです。

神棚へのお参りやお供えを控えるとともに、神棚封じをするといいでしょう。神棚封じとは、神棚に白い紙を貼り、死の穢れを神様に見せないようにする儀式です。

神棚封じのやり方は、まず、白い半紙を用意します。それを神棚の正面に貼り付けます。貼り付ける際には、画鋲やテープなどは使わず、両面テープやマスキングテープなどで軽く留める程度にします。この状態で、忌明けまで神棚への参拝を控えましょう。忌明け後には、貼り付けた半紙を外し、通常通りにお参りをします。

新年のお祝い

忌中や喪中は、新年のお祝いごとを控えるのが一般的です。具体的には、門松やしめ縄などの正月飾り、おせち料理を食べる、初詣に行く、新年会を行うといったことを避けます。近親者を亡くした遺族は、新年を無事に迎えられたとは言い難いためです。

ただし、お年玉は渡しても構いません。お祝いという意味合いではなく、お小遣いとして渡しましょう。この場合、「お年玉」という言葉やお正月らしい華やかなポチ袋の使用は避け、「お小遣い」「図書券」「文具代」などと表書きを変えて渡すと良いでしょう。

ポチ袋も、落ち着いた色合いのものを選ぶか、白い封筒などを使用するのが適切です。渡す際も、「おめでとう」といったお祝いの言葉は避け、「よかったら使ってね」などと控えめな言葉で渡すように心がけましょう。

飲み会への参加

忌中や喪中は、飲み会やパーティーなど、賑やかな場所への参加は控えるのが一般的です。故人を偲び静かに過ごす期間にはふさわしくないとされているためです。

飲み会などに誘われた場合は、丁重にお断りするようにしましょう。その際には、「身内に不幸があり、忌中(もしくは喪中)のため、今回は遠慮させていただきます」のように伝えましょう。理由を明確に伝えることで、相手に失礼のないように断れます。理由を詳しく話したくない場合は、「都合により今回は見送らせていただきます」などと、曖昧な表現で断っても問題ありません。

すでに飲み会などに招待されており、参加表明をしている場合は、できるだけ早めに連絡するようにしましょう。

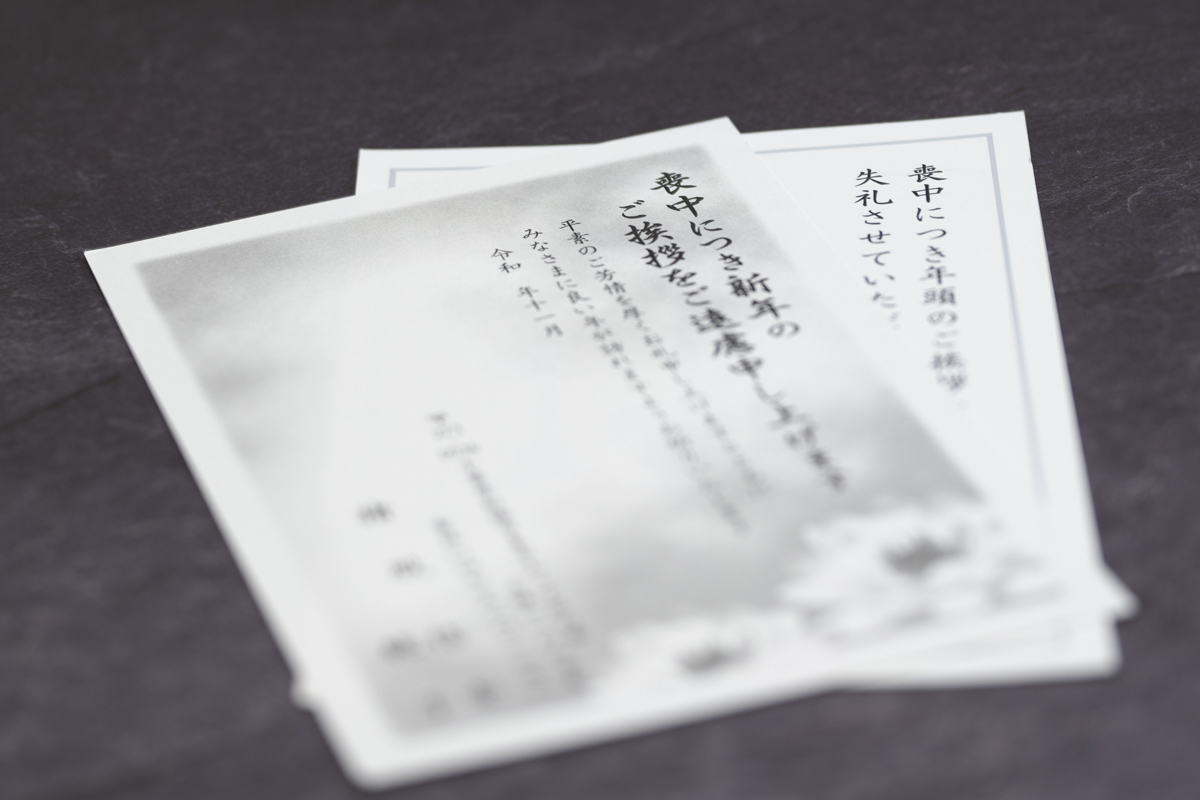

喪中はがきを送る時期

喪中の期間は、年賀状を送ることを控えるのが一般的です。代わりに、喪中はがきを送ることで、新年の挨拶を欠礼することと、故人が亡くなったことを知らせます。

喪中はがきは、相手方が年賀状の準備を始める前に届くように送るのが望ましいです。一般的には、11月中旬から12月初旬にかけて出すのが適切とされています。遅くとも、12月中旬までには届くように送るようにしましょう。

なお、近年では公私を分けて考える傾向があり、仕事関係の相手には喪中であっても年賀状を出すというケースも増えてきています。

喪中はがきの書き方はこちらの記事で、文例付きで解説しています。

喪中はがきを出していない相手から年賀状が届いた場合

喪中はがきを送っていなかったり、訃報を知らせていなかった相手から年賀状が届くことがあります。この場合、1月7日の松の内を過ぎてから寒中見舞いを出すのが適切です。

寒中見舞いには、年賀状への感謝とともに、喪中であったため年賀状を出せなかったこと、連絡が遅れたお詫びを添えると丁寧です。たとえば、次のような文章を入れると良いでしょう。

【寒中はがきの文例】

年賀状をいただき、ありがとうございました。昨年中に父〇〇が他界いたしましたため、年末年始のご挨拶を控えさせていただきました。連絡が行き届かず、申し訳ございませんでした。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

忌中や喪中の期間はお祝い事を避けよう

忌中は、仏教では四十九日まで、神道では五十日祭までの期間を指します。喪中は一般的に一周忌までとされています。どちらも故人を偲び、お祝いごとなどを控える期間です。

悲しみに暮れる日々ではありますが、故人との思い出を振り返り、感謝の気持ちを抱くことで、心の整理をつけていく期間でもあります。故人が安らかに眠れるよう祈り、自身の生活を静かに見つめ直すことで、新たな一歩を踏み出す力に変えていきましょう。

故人の分まで、前向きに生きていくことが、何よりの供養となるはずです。

忌中や喪中の間には、四十九日や百箇日、一周忌などの法要もしなければなりません。悲しみがまだ癒えず、戸惑いも多い日々の中で、これらの準備を進めるのは大変でしょう。

あんしん祭典では、これら法要のご相談も承っています。弊社のホールであれば、葬儀を執り行った場所と同じホールで法事・法要を承れます。

法要の準備や費用、精進落としの料理など、不安なことやわからないことについても、ぜひご相談ください。24時間365日、通話料・相談料無料で対応いたします。