はじめて喪中はがきを作成する際は、書式や記載内容で悩みます。喪中はがきにはいくつかの基本ルールと定型の言い回しがあるため、例文を見れば楽に作成できるでしょう。この記事では喪中はがきの基本ルールやマナーを解説し、シーン別の例文を紹介します。

大切な親族が亡くなり喪中を迎えた時、年末近い忙しい時期に喪中はがきの書き方で悩む方も多いのではないでしょうか。

喪中はがきは、誰に何をどう書いて、誰に頼んでいつ出せばよいのかを知っておくことが大切です。

この記事では、喪中とは何か、喪中はがきを出す相手や時期、書き方、そしてさまざまなシーンに合わせた例文を豊富にご紹介します。この記事を読めば、喪中はがきの作成がスムーズになり、故人を偲ぶあたたかい気持ちを乗せた喪中はがきが作成できるでしょう。

喪中はがきの基本マナー

喪中はがきを書く際は、以下の基本マナーを守りましょう。

はがきと切手は喪中用を使用する

はがきは一般的なものではなく、喪中はがきに使用できるデザインのものを使用しましょう。あらかじめ切手が貼ってあるものとそうでないものがあるため、注意しましょう。

縦書きが基本

世間一般では横書きの文書が普及し認知されていますが、喪中はがきについては縦書きが基本です。

薄墨で控えめなフォントを使用する

薄墨は、急な訃報で悲しみ動揺している遺族の心情を表しています。

フォントは行書体や明朝体など控えめで落ち着いた毛筆調のものがよいでしょう。

前文は省略する

手紙では「前文」「主文」「末文」という構成が主流ですが、喪中はがきでは前文は不要です。つまり、「拝啓・敬具」という体裁や、時候挨拶の文言も使いません。

句読点・行頭の一字下げは行わない

喪中はがきでは、句読点や行頭の一字下げは使用しません。ただし、簡潔な文章であるためそれらがなくても読みづらいことはありません。

喪中はがきには書かない内容

喪中はがきは、親族の死および年賀はがきや年始の挨拶を控える意思を通知する文書です。そのため、それ以外の状況(特に慶事)は報告しません。ひと言を添える場合でも、故人と相手方の間にあった出来事や感謝の意にとどめましょう。

賀詞を使用しない

「賀詞」とは、お祝いの言葉であり、特に新年などのおめでたい席で使う祝いの言葉を指します。例えば「謹賀新年」「迎春」「祝」「慶賀」「頌寿」などです。

喪に服して慶事を避ける喪中はがきでは、これらの賀詞は使用しません。

喪中はがきの書式構成

喪中はがきの書式構成は以下の表のとおりです。

| 文書の要素 | 記載する内容 |

| 挨拶文 | まずは、年賀欠礼の挨拶です。 年賀欠礼の挨拶とは、喪中のため年賀はがきや年始の挨拶を控える旨です。 |

| 故人について | 死亡した数え年齢と日付、自分との続柄、故人の名前です。 苗字の記載は必須ではありません。 連名で書く場合は、連名の筆頭者を基準とする続柄です。 日付は「令和6年9月9日」や「本年9月」のように書いても構いません。 |

| お礼の言葉 | 故人が生前お世話になったことへの感謝を以下のように伝えます。 生前のご厚情を故人になり代わり深謝します。 生前のご厚誼に衷心より感謝申し上げます。 |

| 結びの挨拶 | 最後は、以下のような締めの言葉で文章で終えます。 寒い日が続きますが、お体にお気をつけてお過ごしください。 明年も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます。 |

| 日付 | 日付は届く日を含んだ「令和6年11月」のように書いておきます。 |

| 差出人名 | 住所、氏名、電話番号を書きます。 |

【シーン別】喪中はがきの文例

喪中はがきの文例をシーン別に紹介します。

故人が複数いる場合

本年〇月に祖父〇〇が〇〇歳にて

本年▢月に祖母▢▢が▢▢歳にて

永眠いたしました

会社名で送る場合

〇月〇日かねてより病気療養中でした

弊社代表取締役〇〇が永眠いたしました

喪中はがきの発送が遅くなった場合

寒中お見舞い申し上げます

喪中のため年始のご挨拶は差し控えさせていただきました

通知が遅れましたことを深くお詫び申し上げます

(※喪中はがきではなく寒中見舞いにする)

喪中はがきを送付せず年賀状を受け取った場合

このたびは丁寧なお年始状をいただきありがとうございました

昨年〇月〇日に祖父〇〇が他界しました

喪中につき年末年始のご挨拶は差し控えさせていただきました

既に葬儀が終わっている場合

葬儀におきましては 故人の生前の遺志により

誠に勝手ながら近親者のみで執り行いました

通知が遅れましたこと深くお詫び申し上げます

故人がクリスチャンの場合

過日 〇〇が主の御許に召されました

喪中でも年賀状を受け取りたい場合

父〇〇が〇月〇日に〇〇歳で永眠いたしました

新年のご挨拶は控えさせていただきますが

年賀状のないお正月はなんとも味気ないものです

皆様からの年賀状は以前同様にお待ちしております

故人の情報を記載しない場合

喪中につき新年のご挨拶は差し控えさせていただきます

(※故人の名前や逝去日を記載せず、差出人の住所氏名だけでも構いません)

仕事上でお世話になった方へ送る場合

本年◯月 株式会社◯◯ の代表取締役 ▢▢▢▢ が永眠いたしました

お得意様各位から賜りましたご厚情に深謝いたします

故人の人生を回顧する場合

長男 〇〇が肺ガンのため▢月▢日に▢歳で永眠いたしました

闘病中 皆様からの励ましのお言葉には力をいただきました

本当にありがとうございました

〇〇が 皆様と人生をご一緒させていただきましたこと

故人になりかわり厚く御礼申し上げます

家族葬を執り行ったと伝える場合

葬儀につきましては 故人の生前の意志に沿って 誠に勝手ながら家族のみで執り行いました 本来ならば早速に申し上げるべきでところでございますが 通知が遅れましたことをお赦しください

葬儀や埋葬方法などを伝える場合

妻の希望もあり 樹木葬で今は花や緑に囲まれて眠っております

喪中および喪中はがきの概要

まずは、喪中および喪中はがきの概要について確認しましょう。

喪中とは?

親族に不幸があった場合に、亡くなった親族の魂を弔うために慶事を行わないことを「喪に服する」といい、その一定期間を「喪中」といいます。

喪に服するという慣習は日本全国どこにでもありますが、喪中のルールは日本全国で同じではなく、制約の内容は地域によって多少異なります。

一般的に、喪中の期間はおおむね12ヵ月前後、最長でも13ヵ月程度です。ただし、故人が二親等の場合に期間が3〜6ヵ月になる地域もあり、親族との関係の距離感によって期間が変動する場合があります。

喪中となる親族の範囲

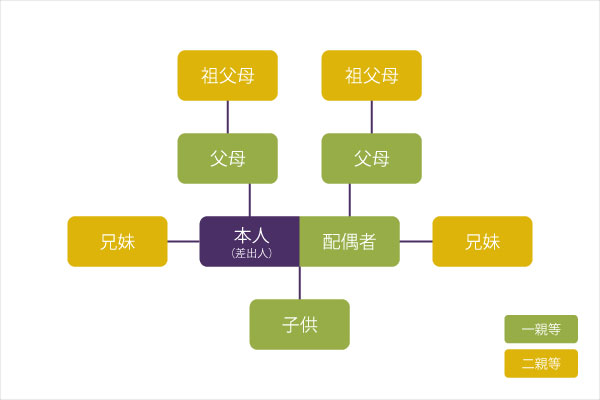

喪中を表明する範囲は、二親等以内の親族に不幸があった場合にするのが一般的です。

二親等の親族とは、以下の範囲です。

配偶者側の親族に不幸があった場合に、交流がない間柄の親族間であれば喪中はがきではなく、通常どおりの年賀状を送る方が増えています。

一方で、三親等以上の親族の不幸であっても追悼の意を表したい間柄なのであれば、喪中と判断しても差し支えありません。

喪中はがきとは?

喪中はがきとは、年賀はがきや年始の挨拶を省略することおよびその理由(親族の死亡)を伝える通知書です。この喪中はがきをもって、すぐ直近の年賀はがきや年始の挨拶に代えます。

喪中はがきを出す判断基準は、おおむね1年以内に自分の親族に不幸があった状況ですが、喪中はがきを出すのがその不幸から1年を越えていても、特に問題はありません。

喪中はがきを出す相手

喪中はがきを出す相手とは以下の方々です。

葬儀の参列者

葬儀の参列した方は、親族に不幸があり年賀状が送れないことは理解してくれているでしょう。しかし、葬儀のお礼をひと言添えて、喪が明けたら以前と変わらない交流を再開してもらうよう挨拶しておくと、より丁寧です。

親戚

喪中はがきは、年賀状が送れないことを伝えるためのものです。

いつも年賀状を送り合って交流が続いている親戚へは、喪中はがきを送ることがよくあります。

故人と親交があった方

故人が生前にお世話になり交流していた方々も、葬儀に参列されていない場合は故人の死亡の事実を知らないかもしれません。親交があった方へは、知らないものとして通知しておくのが丁寧でしょう。

仕事上のつながり

年賀状のやり取りは親族関係や交友関係だけでなく、仕事上の関係でも交流があります。そのため、仕事でお世話になっていた方々へも喪中はがきの発送を忘れないようにしましょう。

喪中はがきを出す時期

喪中はがきを出す時期は、11月~12月の初旬が目安です。

喪中はがきは、年賀状をやり取りする相手が年賀状の準備をはじめる前に、喪中の意図を届けるのが望ましいといえます。

そのため、相手が年賀状の購入や作成などの準備をはじめる11月~12月の初旬に、相手への気遣いとして届くのが理想的です

寒中見舞い・余寒見舞いとの違い

年末時期に親族の不幸があったような場合は、年賀状を省略します。そして、寒中見舞いと余寒見舞いは以下の時期で判断します。

- 寒中見舞い:松の内(関東:1月7日、関西:1月15日)が明けたタイミング

- 余寒見舞い:節分(2月3日)よりも通知が遅くなるタイミング

文例を参考に、喪中はがきを書いてみよう

喪中はがきとは、1年以内に親族が亡くなったため、年賀はがきや年始挨拶などの慶事を控えるという通知文書です。

喪中はがきには、書式や記載内容、特定の言い回しがあり、発送時期にも注意が必要など、いくつかの基本ルールを押さえておかなくてはなりません。

この記事に記載のある、基本マナー・書式構成・文例集に沿って、間違いや失礼のない喪中はがきを作成しましょう。

親族が亡くなった後にしなければならないことは、喪中はがきの送付だけではありません。法事や法要、香典返しや返礼品の手配、相続・行政の手続きなども必要です。大切な人を喪った悲しみの中で、これらの手配・手続きを進めるのは大変です。

あんしん祭典では、これらのお困りごとを解決する「葬儀のアフターフォロー」を提供しています。葬儀後のお困りごとやお悩みに対して、各専門家と提携しながら随時対応するサービスです。

相談料はかかりません。お一人で悩まず、まずは気軽に相談してみてください。