納骨式のお布施は3万~5万円が目安ですが、四十九日法要や開眼供養を同日に行うと金額が上がることもあります。本記事では、納骨式のお布施の相場や渡し方、関連費用まで詳しく解説します。納骨式を控えてお布施の金額やマナーに不安がある方に向けた内容です。

納骨式のお布施は、納骨式を単独で行う場合は3万~5万円が目安です。ただし、四十九日法要や開眼供養を同じ日に行う場合は、お布施の金額も変わってきます。地域によって細かな違いがある点にも注意が必要です。

「金額に決まりがないと言われても、どのくらい包めばいいのかわからない」「他にどんな費用がかかるのか心配」と感じている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、納骨式のお布施の相場や考え方、関連費用、包み方や渡し方まで、具体的に解説しています。納骨式を控え、お布施について不安や疑問がある方は、ぜひ参考にしてください。

納骨式のお布施の目安は3~5万円

納骨式は、故人の遺骨をお墓や納骨堂へ納める儀式です。仏式の場合には僧侶を招いて読経してもらうのが一般的で、そのお礼として「お布施」を渡します。

納骨式だけを行う場合、お布施の金額は3万~5万円ほどが目安です。ただ、地域やお寺との関係性によって多少異なることもあります。

ここでは、四十九日法要や開眼供養とあわせて行うケースなど、状況に応じてどのくらいのお布施が必要になるのかを詳しく見ていきます。

ただし、お布施の目安はお寺によって異なります。ここで示すのはあくまでも一般的な目安額なので、菩提寺がある方は菩提寺に、ない方は読経を依頼する僧侶や僧侶を手配してくれた葬儀社に、目安額を確認するのが安心です。

四十九日法要と同時に納骨する場合は5万~10万円

四十九日法要は、亡くなってから49日目に行う仏教の行事です。故人の魂は亡くなってから7日ごとに審判を受け、49日目(7回目の7日目)に最後の審判を受けるとされています。この審判で故人の行先が決まるとされているため、遺族は四十九日に集まり、法要を通して故人が極楽浄土に行けるよう祈ります。

法要と納骨式を同じ日に行うと、僧侶には2つの儀式をお願いすることになります。そのため、お布施の目安も少し上がり、5万~10万円ほどを包む方が多いようです。

なお、四十九日法要と別日に納骨式を行うを場合は、四十九日法要と納骨式でそれぞれ3万~5万円を包むと良いでしょう。また、納骨式は一周忌法要と同日にすることもありますが、その場合も2つの儀式を合わせて5万~10万円ほどを包みます。

同日に開眼供養をする場合は5万~10万円

開眼供養(かいげんくよう)とは、新しく建てたお墓や購入した仏壇に魂を入れる儀式のことです。仏教では、墓石は魂を迎え入れてはじめて本来の意味を持つと考えられています。

納骨式と開眼供養を同じ日に行うことも珍しくありません。その場合、僧侶には両方の儀式をお願いすることになるため、お布施の金額は5万~10万円ほどが相場になります。

なお、開眼供養を別日にする場合は、開眼供養と納骨式でそれぞれ3万~5万円を包むと良いでしょう。

納骨式、四十九日法要、開眼供養を同日にする場合は10万~15万円

納骨式、四十九日法要、そして開眼供養を同じ日にまとめて行うこともあります。日程を一度に済ませられるため、親族の集まりやすさを考えてこのような形を選ぶ方も少なくありません。

この場合のお布施の目安は10万~15万円ほどです。準備する金額はやや高めになりますが、それぞれの法要を別々に執り行った場合も、合計で同程度の金額になります。

地域で変わるお布施の目安額

お布施の金額は、住んでいる地域によっても変わってきます。次の表を目安に、お布施の金額を考えると良いでしょう。

| 地域 | 金額目安 |

| 関東 | 52,000円ほど |

| 関西 | 46,000円ほど |

| 北海道・東北 | 33,000円ほど |

地域ごとのお布施の目安額

宗派ごとに大きな違いはない

宗派ごとに法要でのお布施の額が大きく変わることはありません。3万~5万円を目安に包むと良いでしょう。先述したように、納骨とほかの法要を同日にする場合は、多めに包むのが基本です。

お布施の金額が不安なら、菩提寺に確認しよう

お布施は「お気持ちで」と言われることが多く、いくら包めばよいのか悩んでしまう方も少なくありません。とくに複数の儀式をまとめてお願いする場合は、金額の幅も広がります。

迷ったときは、遠慮せず菩提寺や読経を依頼する僧侶に確認してみましょう。「以前と同じ金額でよいか」「この規模ならどのくらいが目安か」など、相談すればきちんと答えてもらえるはずです。

納骨式や四十九日で僧侶に渡す、お布施以外のお金

納骨式や四十九日法要では、お布施とは別に「御車代」や「御膳料」といったお金を僧侶に渡します。どちらも感謝の気持ちを形にしたものですが、それぞれ意味や目的が異なります。

御車代:5,000~1万円ほど

御車代(おくるまだい)は、僧侶が自宅や墓地、法要会場などへ出向いてくれた際に、交通費として渡すお金です。たとえばお寺が遠方にあり、車や公共交通機関での移動が必要な場合などに用意されます。

目安の金額は5,000~1万円ほどです。移動距離が長いときや、法要の場所が交通の便が悪い地域にある場合は、やや多めに包むと良いでしょう。

御膳料:5,000~1万円ほど

御膳料(ごぜんりょう)は、本来なら僧侶に法要後の会食に参加してもらうところを、辞退された場合などに代わりに渡すお金です。実際には、あらかじめ辞退されることも多いため、御膳料を用意しておくのが一般的です。

包む金額の目安は5,000~1万円程度です。会食の代わりとして渡す意味合いがあるため、当日用意する料理の内容や地域の慣習によって前後することもあります。会食を設けていない場合でも、気持ちとして渡すと丁寧です。

納骨式のお布施の金額の決め方

納骨式のお布施には明確な決まりがなく、金額に幅があります。一般的な相場はあるものの、実際には家ごとの考え方や寺院との関係性によって変わってきます。

ここでは、お布施の金額をどうやって決めたらよいのか、考え方を紹介します。

普段渡しているお布施の金額

お布施の金額は、3万~5万円の範囲で包むのが一般的です。ただし、普段から高めの金額でお布施を包んでいる場合は、納骨式でもそれに合わせた金額を包むと自然です。

また、過去に同じお寺に納骨式を頼んでいる場合は、そのときに渡した金額を参考にするのもひとつの方法です。金額を統一しておくことで、僧侶側にも違和感なく受け取ってもらえるでしょう。

寺院の格

お布施の金額を考えるうえでは、お願いする寺院の格や規模も無視できません。寺院は次のように、格が分かれています。

- 総本山:その宗派における本山をまとめる寺院

- 大本山:総本山の下にあり、所属の寺院を統括する寺院

- 本山:一宗一派の多くの末寺を統括する寺院

- 末寺:本山の支配下にある寺院

箇条書きの上に行くほど格式が高くなります。格式が高いお寺には多めにお布施を包むと良いでしょう。

納骨式でのお布施の包み方

お布施は感謝の気持ちを形にして渡すものです。そのため、金額だけでなく、包み方や扱い方にも気を配ることが大切です。納骨式では、お札の向きや封筒の種類、水引の有無など、基本的なマナーを押さえておきましょう。

ここでは、お布施の包み方に関する一般的なマナーと、奉書市やお布施袋などの使い方を紹介します。

お札の選び方や入れ方

納骨式のお布施には、新札を使うのが望ましいです。香典と異なり、古札は使いません。折り目がなくきれいなお札を選びましょう。

お札を封筒に入れる際は、肖像画が表側にくるようにします。さらに、封筒の上側に肖像画がくるよう、上下の向きもそろえます。

納骨式のお布施に水引は不要

葬儀や法要では、封筒に水引をかけることがありますが、納骨式のお布施に水引はかけません。

水引は慶弔の贈答品にかけるものです。香典は故人へのお供えの意味合いがあるため水引をかけますが、お布施は僧侶への感謝の気持ちを示すものであり、贈答ではないため水引をかけません。

水引のない、無地の白封筒や奉書紙を用い、見た目に過剰な装飾がない形で包むのが一般的です。

ただし、地域の風習で水引をかけることもあるため、不安なら地域の慣習に詳しい人や法要を依頼する葬儀社に相談しましょう。

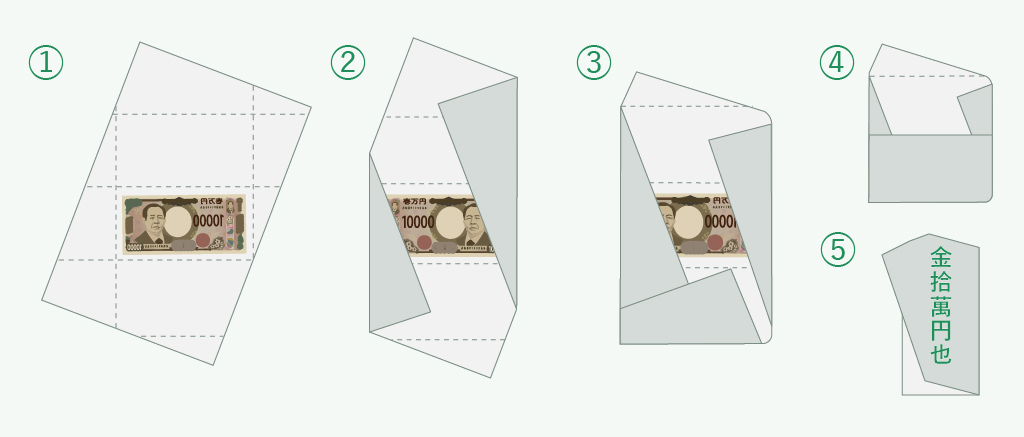

奉書紙で包む場合

奉書紙(ほうしょがみ)は和紙の一種で、格式の高い文書などに使うものです。お布施や香典を包むときにも使われます。

奉書紙でお布施を包む場合、まずは中包みとして半紙でお札を包み、その上から奉書紙で包みます。包み方は次のとおりです。

【中包み(半紙)の包み方】

- 半紙をやや斜めになるよう広げ、中央よりやや右寄りにお札を置きます。お札の向きは肖像が上になるようにします。

- 半紙の上下をお札の上に折り重ねます。

- 半紙の左側をお札に重ならないように折ります。

- 一度折った左側を、お札が隠れるようにもう一度折り重ねます。

- 半紙の右側をお札の上に折り重ねます。

- 右側を負って余った部分を下に折り込みます。

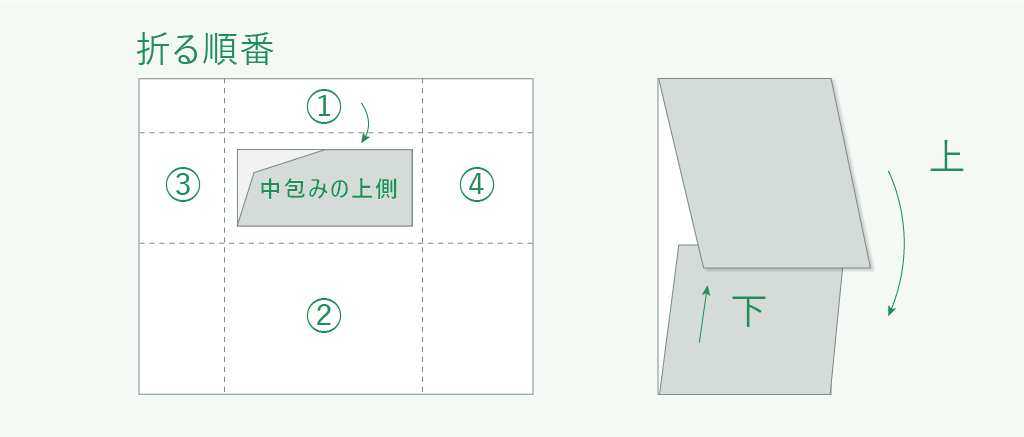

【上包み(奉書紙)の包み方】

- ザラザラした面を表にして奉書紙を広げ、中央より右側に中包みを置きます(包んだ後、ツルツルした面が表になります)。

- 奉書紙の左側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の右側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の下側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の上側を中包みの上に折り重ねます。この際、上側の折り返しが下側の折り返しにかぶさるようにします。

お布施袋で包む場合

市販されている「お布施袋」と書かれた専用の袋を使うのも一般的です。あらかじめ表書きの印字がされており、準備しやすいです。

お札を中に入れたら、表書きの下に氏名を、裏に住所や金額を書きます。

封筒で包む場合

お布施は無地の白封筒に包んでも問題ありません。郵便番号欄などが入っていない、二重ではないシンプルな封筒を選びましょう。二重の封筒は「不幸が重なること」を連想させるため、お布施には使いません。

封筒の表上には「お布施」と縦書きで書き、その下に氏名を書きます。裏面には住所と金額を記入します。

お布施袋の書き方

お布施袋を書く際には、形式やマナーに気を配ることが大切です。法要の場にふさわしい筆記具の選び方や書き方のルールを押さえておきましょう。

お布施袋は普通の黒墨で書く

お布施袋には、薄墨ではなく通常の黒墨を使って書きます。薄墨は弔意を表す香典に使うもので、お布施には適しません。

筆記具は筆や筆ペンが望ましく、外袋をサインペンやボールペンは避けたいです。

表書き

表書きは袋の中央上側に「お布施」と縦書きで記します。市販の封筒であらかじめ印字されている場合は、別途書き加える必要はありません。表書きの下には自分(施主)の氏名を書きましょう。

裏面

裏面の左下には、施主の住所と氏名、お布施の金額を書きます。中袋がある場合、中袋の表面に金額を、裏面に施主の住所と氏名を書きましょう。

なお、金額は旧漢数字で「金〇〇圓也」と書きます。たとえばお布施が3万円なら、「金参萬圓也」と書きます。旧漢数字の書き方は次の表のとおりです。

| 金額 | 書き方 |

| 3,000円 | 参仟圓 |

| 5,000円 | 伍仟圓 |

| 7,000円 | 七仟圓 |

| 8,000円 | 八仟圓 |

| 1万円 | 壱萬圓 |

| 2万円 | 弐萬圓 |

| 3万円 | 参萬圓 |

| 5万円 | 伍萬圓 |

| 6万円 | 六萬圓 |

| 7万円 | 七萬圓 |

| 8万円 | 八萬圓 |

| 10万円 | 拾萬圓 |

旧漢数字の書き方

納骨式でのお布施の渡し方

お布施を渡す際の所作にもマナーがあります。お布施袋は袱紗(ふくさ)に包んで持ち歩き、お布施を渡すときに袱紗から袋を取り出します。

また、お布施は直接手渡しするのではなく「切手盆(きってぼん)」を使うのが正式な作法とされています。

切手盆とは、小ぶりの黒塗りの盆のことです。お布施を包んだ袋をその上にのせ、両手で持って僧侶に差し出します。会場に切手盆がある場合はそれを使用し、ない場合は手渡しでも失礼にはあたりませんが、渡し方に気を配ることが大切です。

切手盆がある場合

- 袱紗(ふくさ)からお布施袋を取り出し、僧侶側から表書きが読める向きで切手盆に乗せる

- 切手盆を床に置き、浅く座礼する

- 切手盆を持ち上げず、両手を使って僧侶に差し出す

- 「本日はお世話になります」「どうぞよろしくお願いいたします」などの一言を添える

テーブル越しに渡す場合、テーブルの脇に出て、床の上でお布施を渡します。

切手盆がない場合

- 袱紗(ふくさ)からお布施袋を取り出し、袱紗を畳む

- 畳んだ袱紗の上に、僧侶側から表書きが読める向きでお布施袋を乗せる

- 袱紗ごとお布施袋を床に置き、浅く座礼する

- お布施袋は持ち上げず、両手を使って僧侶に差し出す

- 「本日はお世話になります」「どうぞよろしくお願いいたします」などの一言を添える

納骨式でかかるお布施以外の費用

納骨式ではお布施以外にも、さまざまな費用がかかります。お墓の準備や供養に必要な費用、会食やお供えの準備など、事前に把握しておくことで、資金計画を立てやすくなります。

ここでは、納骨式の際にかかるお布施以外の費用について、具体的に紹介します。

墓石の開閉、納骨の作業費用:1万5,000~3万円ほど

納骨の際には、墓石のふたを開けて遺骨を納める作業が必要になります。これらは石材店や管理業者が行います。

費用の目安は1万5,000~3万円ほどです。なお、納骨堂の場合はこうした作業が不要なため、この費用はかかりません。

墓誌への彫刻料:3万~5万円ほど

墓誌とは、お墓の脇などに設けられた石碑で、納骨された故人の名前や命日などを彫刻して記録するものです。墓誌がある場合、納骨の際に追加彫刻を依頼するのが一般的です。

彫刻料の相場は1名あたり3万~5万円ほどです。納骨堂を利用する場合でも、個別に銘板が設置されているタイプでは同様の費用が発生することがあります。金額も墓誌の場合とほぼ同程度と考えておくと良いでしょう。

卒塔婆:1本2,000~5,000円ほど

卒塔婆は、供養のために墓地に立てる細長い木の板です。納骨式でも、追善供養として卒塔婆を用意することがあります。

費用は1本あたり2,000~5,000円ほどが目安です。宗派や寺院によっては卒塔婆を用意しないこともあります。また、納骨堂では卒塔婆を立てるスペースがないため、この費用はかかりません。

法要室の利用料:1万~3万円ほど

寺院の本堂や、併設された法要室で納骨式や法要を行う場合、その施設使用料が発生します。

規模や利用時間によって金額が変わることもありますが、目安としては1万~3万円ほどです。菩提寺や会場の担当者に事前確認しておくと安心です。

法要後の会食費:1人3,000~5,000円ほど

納骨式のあとは、親族や参列者と共に会食の場を設けることがあります。これは精進落としやお斎と呼ばれ、故人を偲びながら食事を共にする大切なひとときです。

会食費の相場は、1人あたり3,000~5,000円ほどです。仕出し弁当を取る場合や、会場で料理を提供してもらう場合など、形式によって金額に幅があります。無理のない範囲で準備しましょう。

お供え物の購入費:5,000~1万円ほど

納骨式では、仏前にお供え物を用意するのが一般的です。お花や果物、お菓子、飲み物など、故人が好きだったものを選びましょう。なお、肉や魚などの生物は避けます。

費用は5,000~1万円ほどが目安です。お供え物は見栄えのするものを一対でそろえることが多く、予算に応じて組み合わせを考えるとよいでしょう。

納骨式の服装

納骨式では、法要の一環として適切な服装を心がけることが大切です。とくに四十九日までの納骨式は、葬儀と同じく厳かな場とされるため、喪服が基本となります。

ここでは、男性・女性・子どもそれぞれの服装マナーについて、時期ごとに分けて紹介します。

男性

四十九日までの納骨式では、黒のスーツに白シャツ、黒のネクタイといった喪服が基本です。靴や靴下も黒で統一し、ベルトや腕時計などの小物もできるだけ控えめなものを選びます。お通夜や葬儀で着た喪服と同じものを着用しましょう。

四十九日以降に行う納骨式の場合は、平服でも問題ありません。ただし「平服=普段着」ではなく、黒や紺、グレーなど落ち着いた色合いのスーツやジャケットスタイルが望ましいです。カジュアルすぎる服装は避けましょう。

女性

四十九日までに行う納骨式では、黒のワンピースやアンサンブルなど、喪服としてふさわしい服装を選びます。スカート丈はひざ下で、肌の露出はできるだけ避け、靴やバッグも黒の布製か光沢のないものが適しています。

四十九日を過ぎてからの納骨式では、黒や濃紺、グレーなど控えめな色合いのワンピースやセットアップであれば平服として問題ありません。華美にならないようアクセサリーは控えめにしましょう。

ストッキングは黒の無地を選ぶと安心です。肌色でも問題ないという意見と、肌色を避けるべきという意見があります。納骨式の他の参列者がどう思うかはわからないため、肌色は避けた方が無難でしょう。

子ども・学生

子どもは、四十九日の前後を問わず、喪服を用意する必要はありません。幼稚園生や小中高校生で制服がある場合は、制服を着ましょう。

制服がない場合は、黒や紺、グレーなどの落ち着いた色味の服を選びましょう。男の子なら襟付きのシャツにズボン、女の子ならブラウスとスカートやワンピースなどが無難です。キャラクター柄や鮮やかな色の服は避けるのがマナーです。

なお、大学生は大人と見なされるため、先述の男性・女性と同じ基準で服装を決めましょう。

納骨式のお布施に関するよくある質問

納骨式のお布施は誰が、いつ渡せばよいのでしょうか。お布施に関するよくある2つの質問に答えます。

お布施は誰が渡す?

基本的には喪主や施主が僧侶に直接渡します。親族代表などが代理で渡すことも可能ですが、その場合も丁寧な挨拶を添えるのがマナーです。

お布施はいつ渡す?

納骨式が始まる前、僧侶が到着したタイミングで渡すのが一般的です。タイミングが合わない場合は、式のあとに渡しても失礼にはあたりません。

納骨式のお布施の金額は、同時に四十九日法要や開眼供養をするかで変わる

納骨式のお布施は、納骨式単独であれば3万~5万円が目安です。ただし、四十九日法要や開眼供養を同じ日に行うと、その分僧侶に依頼する内容が増えるため、お布施の金額も5万~15万円ほどに上がります。

金額の判断に迷ったときは、読経をお願いする寺院に相談してみるのが確実です。丁寧に教えてもらえることが多く、安心して準備できます。菩提寺がない場合や、葬儀社を通じて僧侶を依頼する場合は、葬儀社の担当者に相談してみましょう。

あんしん祭典では、葬儀と同じ会場で法要ができます(葬儀が弊社ホールだった場合)。お布施や法要に関する相談にも応じています。納骨式そのものに関することはもちろん、お布施の包み方や金額などでわからないことがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。