法事でお世話になる僧侶へのお礼として渡すお布施。本記事では、お布施の包み方から渡し方、金額の相場まで、法事に参列する際に知っておきたいお布施のマナーを解説しています。初めて法事に参列する方や、お布施について改めて確認したい方はぜひ参考にしてください。

法事では、読経など供養をしていただいた僧侶に対し、感謝の気持ちを込めてお布施を渡します。お布施は読経への対価ではなく、あくまで感謝の気持ちを表すものです。

しかし、お布施は金額だけでなく、封筒の選び方や書き方、お金の入れ方、渡し方など、細かなマナーが多く、戸惑う方も多いでしょう。「表書きはどう書くの?」「どうやって渡せば失礼にならないの?」など、さまざまな疑問を持つ方もいるかもしれません。

本記事では、法事で渡すお布施のマナーについて詳しく解説します。初めて法事に参列する方や、お布施のマナーについて改めて確認しておきたい方は、この記事を参考に、安心して法事に臨んでください。

法事で僧侶に渡すお布施とは

お布施とは、葬儀や法事などで僧侶に渡す謝礼のことです。読経や供養などへの感謝の気持ちを表すために渡します。お布施は、もともと僧侶が生活していくための施し、つまり見返りを求めない善行を意味していました。現在では、僧侶への感謝の気持ちを金銭で表す行為を指すことが一般的です。

お布施は読経供養への対価ではなく、あくまで感謝の気持ちを示すものです。そのため、お布施の金額を尋ねる際は、「お布施はいくらですか?」や「料金はいくらですか?」ではなく、「お布施はどのくらい包めばよろしいですか?」と尋ねるのが適切です。この尋ね方であれば、相手に失礼な印象を与えることなく、適切な金額を教えてもらえるでしょう。

法要ごとのお布施の目安額

法要ごとに、お布施の目安額は異なります。ここでは代表的な法要と、それぞれのお布施の目安額について解説します。法要の種類や地域、寺院によっても金額は変動するため、あくまで目安として参考にしてください。

初七日法要

初七日法要は、故人が亡くなってから7日目に行われる法要です。近年では、葬儀当日に繰り上げて行われることが多くなっています。

葬儀当日に繰り上げて行う場合、お布施は葬儀のお布施に含まれると考え、別途用意する必要がない場合もあります。これを繰り上げ法要と呼びます。

お布施の目安額は、繰り上げ法要の場合は葬儀のお布施と合わせて30万~50万円、個別に渡す場合は3万~5万円が目安です。

繰り上げ法要について詳しく知りたい方は、こちらの記事もお読みください。

四十九日法要

四十九日法要は、故人の霊が極楽浄土へ旅立つ日とされる四十九日目に行われる大切な法要です。遺族も四十九日をもって忌明けとなります。

納骨式と併せて行われることも多く、その場合は納骨のお布施も必要になります。四十九日法要のお布施は、3万~5万円が目安です。納骨式を併せて行う場合は、さらに1万円~5万円を追加で包むと良いでしょう。

開眼法要

開眼法要は、新しく建てたお墓や仏壇に魂を迎え入れるために行う法要です。お布施の目安は、3万~5万円ほどです。四十九日法要と同時に行う場合は、追加で3万~5万円ほどを包むと良いでしょう。

一周忌法要

一周忌法要は、故人の命日から満1年目に行われる法要です。お布施の目安は、3万円~5万円程度です。

三回忌法要以降

三回忌法要は、故人の命日から満2年目に行われる法要です。その後は、七回忌、十三回忌と続き、年忌法要を行います。三回忌以降のお布施の目安は、1万円~5万円程度です。

新盆・お盆法要

新盆法要は、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆に行われる法要です。お布施の目安は、新盆法要で3万~5万円、新盆以降のお盆法要で5,000~2万円ほどです。

法事で僧侶に渡すお布施以外のお金

法事では、お布施以外にも僧侶に渡すお金があります。これらは、お布施とは別の意味合いを持つお金です。ここでは、卒塔婆料、御車代、御膳料について説明します。

卒塔婆料

卒塔婆料は、法要の際に立てる卒塔婆(そとば)へのお礼として渡すお金です。卒塔婆は、故人の供養のために立てられるもので、木の板に経文などが書かれています。卒塔婆料の目安は、1つあたり3,000~1万円ほどです。

御車代

御車代は、僧侶が法要の会場まで来るための交通費として渡すお金です。寺院から法要の会場が遠い場合や、公共交通機関を利用しにくい場合に渡します。御車代の目安は、5,000~1万円ほどです。施主側で送迎を行う場合は、御車代を渡す必要はありません。

御膳料

御膳料は、法要後の会食(お斎)に僧侶が参加しない場合に、食事代わりとして渡すお金です。御膳料の目安は、5,000~1万円程度です。僧侶が会食に参加する場合は、御膳料を渡す必要はありません。

法事のお布施に関するマナー

法事のお布施には、金額だけでなく、封筒の選び方や書き方、お金の入れ方、渡し方など、守るべきマナーがいくつか存在します。これらのマナーを守ることは、僧侶への敬意を示すとともに、故人を偲ぶ気持ちを表すことにもつながります。ここでは、お布施に関する基本的なマナーについて解説します。

封筒の選び方

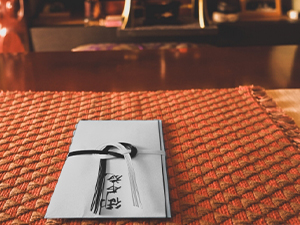

法事のお布施は、白封筒か奉書紙(ほうしょがみ)に包むのが一般的です。奉書紙は和紙の一種で、格式の高い包み方とされています。しかし、白封筒でも失礼にはあたらないため、手軽に入手できる白封筒を使用する方が簡単でしょう。

法事のお布施には、白無地で厚手の封筒が適しています。郵便番号欄などが印字されていない、シンプルな封筒を選びましょう。二重封筒は不幸が重なることを連想させるため、避けるべきです。また、柄物や色物の封筒も法事の場にはふさわしくありません。

法事の封筒には、水引は不要です。水引は慶事や弔事の種類によって使い分けられますが、お布施はあくまで感謝の気持ちを表すものです。香典とは性質が異なるため、水引は付けません。

封筒の書き方

香典は悲しみを表す意味で薄墨で書きますが、お布施は感謝の気持ちを表すため、黒墨を使用します。筆ペンか毛筆で丁寧に書きましょう。

封筒の表面上部には、「御布施」と表書きを書きます。中央よりやや上に大きめに書きましょう。なお、宗教ごとに次のように表書きが異なります。

| 宗教 | 表書き |

| 仏教 | 御布施、お布施、御読経料、御回向料 |

| 浄土真宗 | 御布施、お布施 |

| 神道 | 御祭祀料、御初穂料 |

| キリスト教 | 謝礼(カトリック)、記念献金(プロテスタント) |

宗教ごとのお布施の表書き

下部には、施主の氏名または「〇〇家」と書きます。

封筒の裏面には、住所、氏名、金額を縦書きで書きます。左下に住所と氏名を書き、その左隣に金額を書きます。金額は、「金〇〇圓也」と旧漢数字で記載するのが丁寧です。たとえば、3万円であれば「金参萬圓也」と書きます。

| 数字 | 旧漢数字 |

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 六 |

| 七 | 七 |

| 八 | 八 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 仟 |

| 万 | 萬 |

旧漢数字の書き方

お金の入れ方

お布施のお金の入れ方には、香典とは異なるマナーがあります。たとえば香典は不幸を悼む意味合いから古札を使用するのが一般的ですが、お布施は感謝の気持ちを表すため、新札を用意するのが望ましいとされています。

お布施にお金を入れる際は、次の点に注意しましょう。

古札ではなく新札を入れる

できる限り新札を用意しましょう。新札がない場合は、できるだけきれいなお札を選びます。

お札は肖像画のある面を表にする

お札の表(肖像画が描かれている面)が封筒の表側に来るように入れます。

お札の向きを揃えて入れる

複数枚のお札を入れる場合は、お札の上下の向きを揃えて入れます。

お札の枚数が奇数になるように入れる

割り切れる数字である偶数は「縁が切れる」ことを連想させるため、お札の枚数は奇数枚になるよう調整します。

2万円や6万円などの偶数の金額になる場合は5,000円札を使ってお札の枚数を奇数にしましょう。たとえば6万円なら、1万円札5枚と5,000円札2枚というように、最小の枚数で奇数になるよう調整します。

縁起の悪い数字は避ける

「四(死)」や「九(苦)」といった縁起の悪い数字にならないように配慮します。たとえば4万円包む予定だった場合は、3万円にするか、5万円にするなど調整します。

お布施の渡し方

お布施は、切手盆(きってぼん)と呼ばれる小さなお盆に乗せて僧侶に渡すのが正式なマナーです。僧侶に渡す際には、「本日はよろしくお願いいたします」「本日はありがとうございました」などの挨拶とともに、お布施の正面(表書きが書かれている面)が僧侶から見て正面になるように向きを変えて、両手で差し出します。

切手盆がない場合は、袱紗に乗せてお布施を渡すこともできます。袱紗を丁寧に畳み、その上にお布施を乗せて、切手盆の場合と同様に僧侶に渡します。

切手盆を使う場合も、袱紗を使う場合も、お布施は袱紗に包んで持ち歩くのがマナーです。袱紗は、お布施を汚したり皺になったりするのを防ぐとともに、敬意を表す意味があります。

袱紗や奉書紙を使ったお布施の包み方、より詳しい封筒の選び方・書き方など、お布施の包み方・渡し方に興味がある方には、こちらの記事もおすすめです。画像や手順付きで、お布施に関するマナーを紹介しています。

お布施の封筒はどう選ぶ?書き方や渡し方、金額相場などのマナー

お布施の金額は法要ごとに異なる

お布施の金額は、法事の種類や地域、お寺との関係性などによって異なります。一般的には、四十九日や一周忌などの重要な法要では比較的高額になり、その後に行われる年忌法要では徐々に金額が下がっていく傾向にあります。また、同じ法要でも、地域や寺院によって相場が異なる場合があるため、一概にいくらと断言することはできません。

お布施には、金額だけでなく、渡し方や封筒の包み方、書き方など、細かなマナーが多く存在します。もし、お布施に関して不安なことや分からないことがあれば、親族や詳しい人に相談したり、お寺に直接問い合わせたりすることをおすすめします。

あんしん祭典では、大切な方を亡くした方へのアフターフォローサービスを提供しています。法要会場の提供や僧侶の手配をはじめ、法事のわからないことや不安なことにお答えします。相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。