お布施の封筒は白無地厚地で郵便番号欄のないものを選びます。本記事では、お布施の封筒の書き方、お金の入れ方、渡し方などのマナーを徹底解説。葬儀や法要などで僧侶にお布施を渡す際に、失礼のないようマナーを知りたい方必見です。

お布施を入れる封筒は、白い無地のものを選ぶのが基本です。郵便番号欄がない、一重の厚地の封筒を使用しましょう。

ただ、お布施には複雑なマナーがあります。封筒の選び方だけでなく、書き方、お金の入れ方、渡し方なども気にしなければならず、戸惑う方も少なくないでしょう。「どの封筒を選べばいいの?」「書き方はこれで合っている?」と不安に思っている方もいるかもしれません。

本記事では、お布施に関する封筒の選び方から書き方、お金の入れ方、渡し方まで、一連のマナーをわかりやすく解説します。葬儀や法要などで僧侶にお布施を渡す際に、失礼のないようにしたいと考えている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

そもそもお布施とは

お布施とは、僧侶への読経供養などに対する感謝の気持ちとして渡すお金のことです。葬儀や法要、お盆やお彼岸などの際に、お寺や僧侶に渡します。

お布施は、仏教の教えである「布施行」に由来します。布施行とは、見返りを求めず、無償で他者に施しを与えるという行為です。

お布施は読経供養への感謝として渡しますが、あくまで感謝の気持ちを表すものであり、読経供養の料金ではありません。そのため、菩提寺に金額を尋ねる際は、「お布施はいくらですか?」や「料金はいくらですか?」ではなく、「お布施はどのくらい包めばよろしいでしょうか?」と尋ねるのが適切です。

お布施と香典は違う

お布施と混同されやすいものに香典があります。香典は、故人の霊前に供える金品であり、遺族への弔意を表すものです。お布施は僧侶への感謝として渡すものであり、目的が異なります。詳しくは後述しますが、水引が不要、薄墨ではなく黒墨で封筒を書くなど、マナーにも違いがあります

お布施の包み方

お布施は、感謝の気持ちを込めて丁寧に包むことが大切です。包み方には、奉書紙を用いる方法と封筒を用いる方法があります。また、お布施以外のお金を一緒に渡す場合や、水引の要否についても知っておくと安心です。

奉書紙で包む場合

奉書紙(ほうしょがみ)は和紙の一種で、格式の高い文書などに用いられます。お布施を包む際には、この奉書紙を用いることで、より丁寧に感謝の気持ちを伝えられます。

奉書紙で包む場合は、まず中包みとして半紙でお札を包み、その上から奉書紙で包むという二重の包み方が基本です。これにより、より丁寧な印象となります。

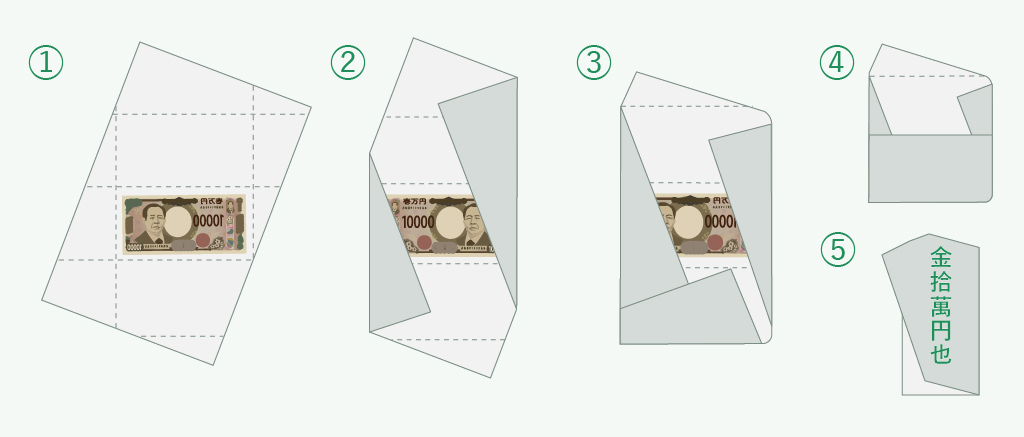

中包み(半紙)の包み方は次の通りです。

中包み(半紙)の包み方

- 半紙をやや斜めになるよう広げ、中央よりやや右寄りにお札を置きます。お札の向きは肖像が上になるようにします。

- 半紙の上下をお札の上に折り重ねます。

- 半紙の左側をお札に重ならないように折ります。

- 一度折った左側を、お札が隠れるようにもう一度折り重ねます。

- 半紙の右側をお札の上に折り重ねます。

- 右側を負って余った部分を下に折り込みます。

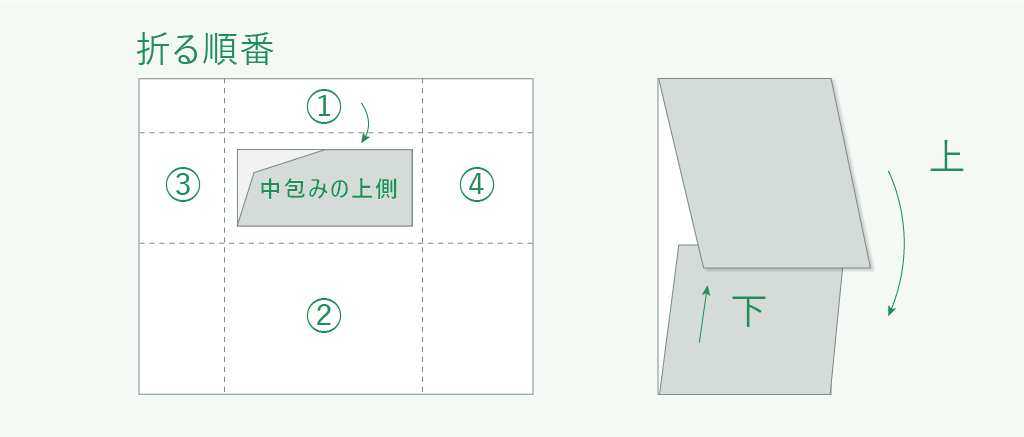

上包み(奉書紙)の包み方は次の通りです。

上包み(奉書紙)の包み方

- ザラザラした面を表にして奉書紙を広げ、中央より右側に中包みを置きます(包んだ後、ツルツルした面が表になります)。

- 奉書紙の左側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の右側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の下側を中包みの上に折り重ねます。

- 奉書紙の上側を中包みの上に折り重ねます。この際、上側の折り返しが下側の折り返しにかぶさるようにします。

封筒で包む場合

お布施を封筒で包む場合は、白無地の封筒で、郵便番号欄などが印字されていないものを選びます。また、薄手の封筒ではなく、中身が透けない程度の厚みのある封筒を選ぶようにしましょう。

避けるべき封筒としては、郵便番号欄などが印字されている封筒、模様や柄が入った封筒、二重封筒、薄手の封筒などが挙げられます。薄手の封筒は中身が透けるかもしれません。二重封筒は、「不幸が重なる」という意味合いを連想させるため、避けるべきです。

お布施以外のお金も渡す場合

葬儀や法要などでは、お布施以外にも僧侶に渡すお金があります。たとえば、御車代や御膳料、戒名料、卒塔婆料などです。

| 項目 | 概要 |

| 御車代 | 僧侶の移動にかかる費用。遠方から来てもらう場合などに渡します。 |

| 御膳料 | 僧侶の食事代。僧侶が法要後の会食などに参加しない場合に渡します。 |

| 戒名料 | 戒名を授けていただいたお礼。戒名の位によって金額が異なります。 |

| 卒塔婆料 | 卒塔婆を建立した際にかかる費用。 |

お布施以外の僧侶に渡すお金

これらのお金は、お布施とは別に、それぞれ別の封筒に包むのがマナーです。複数の封筒を渡す場合は、お布施の封筒を一番上とし、その下に、戒名料、卒塔婆料、御車代、御膳料の順に重ねて渡すのが一般的です。

お布施に水引は不要

お布施を包む際に、水引は基本的に不要です。弔事で使う水引は、故人の霊前へ供える香典などに用いられ、弔意を表す意味合いを持ちます。

お布施は、読経などの供養に対する感謝の気持ちとして僧侶に渡すものであり、弔意を表すものではありません。そのため、香典とは異なり、お布施に水引は必要ないのです。

お布施の封筒の書き方

お布施の封筒の書き方にも、一定のマナーがあります。表書きや裏面の書き方、金額の書き方など、失礼のないように気をつけましょう。ここでは、お布施の封筒の書き方について、墨の色から宗教ごとの表書きの違い、金額の書き方、お金の入れ方まで、詳しく解説していきます。

黒墨で書く

お布施の封筒は香典とは異なり、薄墨ではなく黒墨で書くのがマナーです。香典は、故人の死を悼む悲しみを表すために薄墨を用いるのが一般的です。薄墨は涙がこぼれ墨が薄くなったことを意味します。

しかし、お布施は読経などの供養に対する感謝の気持ちを表すものです。そのため、悲しみを表す薄墨ではなく、通常の黒墨を使用します。

表書きの書き方

封筒の表には、中央上部に表書きを、中央下部に氏名を書きます。表書きは、仏式であれば「御布施」または「お布施」と書くのが一般的です。氏名は、施主の氏名、もしくは「〇〇家」と書きます。

宗教別の表書き

表書きは、宗教によって書き方が異なります。どの宗教でも使える「御礼」という表書きもありますが、それぞれの宗教に合わせた表書きを使うのがより丁寧です。

| 宗教 | 表書き |

| 仏教 | 御布施、お布施、御読経料、御回向料 |

| 浄土真宗 | 御布施、お布施 |

| 神道 | 御祭祀料、御初穂料 |

| キリスト教 | 謝礼(カトリック)、記念献金(プロテスタント) |

宗教ごとのお布施の表書き

裏面の書き方

封筒の裏面には左下に住所と氏名を、その左隣にに金額を、それぞれ縦書きで書きます。住所は都道府県名から書き、氏名はフルネームで書くのが丁寧です。

金額の書き方

お布施の封筒裏面には、金額を「金〇〇圓也」と書きます。金額は旧漢数字で書くのが正式なマナーです。たとえば、1万円の場合は「金壱萬圓也」、3万円の場合は「金参萬圓也」、10万円の場合は「金拾萬圓也」と書きます。

| 数字 | 旧漢数字 |

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 六 |

| 七 | 七 |

| 八 | 八 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 仟 |

| 万 | 萬 |

旧漢数字の書き方

「四(死)」や「九(苦)」などの数字は縁起が悪いため、お布施や香典では避けます。また、六や七などの旧漢数字は陸、七は柒ですが、これらは表のように通常の漢数字で書きます。

お金の入れ方

お布施を封筒に入れる際にも、作法があります。

お札の向きを揃え、肖像が描かれている面が封筒の表側になるように入れます。複数枚のお札を入れる場合は、お札の表裏だけでなく上下の向きも揃えるようにしましょう。また、お布施では古札ではなく新札を包みます。これらのマナーは香典とは異なるため、特に気をつけましょう。

お札の枚数が偶数にならないようにするのは香典もお布施も同じです。割り切れる偶数は、故人との縁が切れることを連想させ、縁起が悪いとされているためです。

たとえばお布施の金額が10万円になる場合、1万円札10枚ではなく、1万円札9枚と5,000円札2枚というように、お札の合計枚数が奇数になるようにしましょう。このように、お札の枚数が奇数になる最小の枚数で包みます。

お布施の渡し方

お布施は、僧侶への感謝の気持ちを表すものであり、失礼のないように渡したいものです。渡し方にもいくつかのマナーがあります。

ここでは、お布施を渡すタイミングや渡し方について説明します。

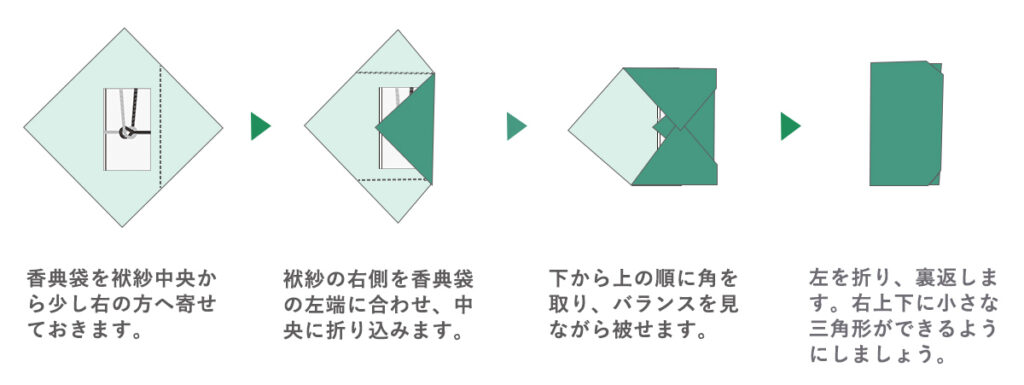

お布施は袱紗(ふくさ)に包んで持ち歩く

どのような渡し方をするとしても、お布施は袱紗(ふくさ)に包んで持ち歩きましょう。袱紗の色は紫や黒、藍色などの地味な色を選びます。紫の袱紗は慶弔両方に使えるため、1枚あると便利でしょう。

袱紗の包み方は次の通りです。

- 上から見てひし形になるよう、袱紗を裏向きにして置く

- 袱紗の右角を持ち、香典袋の左端に合わせて中央に折る

- 同じように、下、上の順に上下を折る

- 同じように左角を持ち袱紗を折り、右端にはみ出した部分を裏面に折り込む

お布施を渡すタイミング

お布施は、法要が始まる前、または法要後に渡すのが一般的です。僧侶が到着した際、または読経後やお見送りの際に、控室で渡すと良いでしょう。

渡すタイミングは、状況によって適切な場面が異なります。僧侶の状況や、法要の流れなどを考慮して、適切なタイミングを見計らいましょう。

切手盆を使う場合

切手盆(きってぼん)と呼ばれる小さなお盆を使うと、より丁寧にお布施を渡せます。切手盆を使う場合は、お布施を袱紗(ふくさ)に包んで持参し、渡す際に袱紗から出して切手盆に乗せて渡します。封筒の向きは、僧侶から見て文字が読める向きです。

なお、切手盆は床に置いて、両手で僧侶に差し出します。テーブル越しで渡す場合も、テーブルの脇に出て、両手を添えて正座で一礼してから、僧侶の方へ差し出しましょう。

切手盆を使わない場合

切手盆がない場合は、お布施を包んでいた袱紗(ふくさ)に乗せて渡します。この場合も、切手盆で渡すときと同じ作法で、床に置いて両手で僧侶に差し出しましょう。

お布施の金額目安

お布施の金額は法要ごとに異なります。法要ごとの目安額は次の通りです。

| 項目 | 金額目安 |

| お通夜~葬儀・告別式 | 10万~50万円 |

| 法要(~一周忌) | 3万~5万円 |

| 法要(三回忌~) | 1万~3万円 |

| 納骨式 | 3万~5万円 |

| 御車代 | 5,000~1万円 |

| 御膳料 | 5,000~1万円 |

| 戒名料 | 20万~100万円 |

| 卒塔婆料 | 1本あたり3,000~1万円 |

お布施の金額目安

これらの金額はあくまで目安なので、迷う場合は菩提寺(ぼだいじ:先祖のお墓があり、弔事を任せているお寺)に聞いてみるといいでしょう。

また、法要には上記の表にあるもの以外にも、納骨法要や開眼法要、新盆法要などがあります。これらの法要のお布施について知りたい方は、こちらの記事もお読みください。

法事のお布施とは?法要別の金額相場、封筒の選び方や書き方、渡し方

お布施の白無地厚手の封筒か奉書紙で包む

お布施は、白い無地の封筒か奉書紙に包んで渡すのが基本です。封筒を使用する場合は、郵便番号欄のない、二重になっていないものを選びましょう。表書きは宗教によって異なり、裏面には住所と氏名、金額を記載します。

お布施には、封筒の選び方から書き方、お金の包み方、渡し方、金額の相場など、さまざまなマナーが存在します。地域や宗派によっても異なる場合があるため、迷うことや不安に感じることもあるかもしれません。そのような場合は、お寺や葬儀社などの詳しい人に相談するのが一番です。

葬儀や亡くなった方の搬送などのサービスを提供するあんしん祭典では、葬儀や法要に関する相談にも応じています。葬儀そのものに関することはもちろん、お布施の包み方や金額などでわからないことがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。葬儀は一般葬はもちろん、一日葬や家族葬にも対応。低価格でありながら、心のこもったお見送りができるよう、精一杯お手伝いさせていただきます。