死装束とは、故人があの世へ旅立つ際に身につける衣装です。本記事では、死装束の種類や宗教ごとの違い、身につけられないものなどを解説。この記事を読めば、死装束の基本的な知識や選び方がわかります。葬儀の準備をしている方、死装束について知りたい方におすすめです。

死装束とは、故人が旅立つ際に身につける衣装です。古くは経帷子(きょうかたびら)という白い着物が一般的でしたが、現代では故人の宗教観や遺志、遺族の意向を反映して多様な選択肢があります。

大切な方を亡くされた悲しみの中、葬儀の準備を進めるのは心身ともに大変なことです。「死装束はどう選べばいいのだろう?」「宗教によって違いはあるの?」と、疑問や不安を感じている方もいるかもしれません。

本記事では、死装束の種類や宗教ごとの違い、選ぶ際の注意点などをわかりやすく解説します。葬儀の準備を進めている方、死装束について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

死装束とは

死装束(しにしょうぞく)とは、故人が最後に身につける衣装です。故人の旅立ちが滞りなく行われるようにとの願いを込めて着せられます。

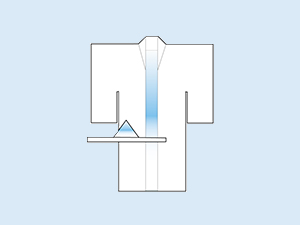

一般的に、経帷子(きょうかたびら)と呼ばれる白い着物を着せますが、現代では故人らしい服装で送りたいという考えから、故人が気に入っていた服やエンディングドレスなどが選ばれることもあります。

死装束の由来

死装束の由来は、仏教の修行僧の姿に由来するという説が有力です。仏教では、故人は死後、仏のいる浄土へ旅立つと考えられています。その旅の姿が、修行僧の巡礼の姿と重なるため、白い経帷子(きょうかたびら)を着せる習慣が広まったといわれています。

死装束の着せ方

死装束は基本的に葬儀社の担当者が着せますが、遺族の手で着せる場合もあります。死装束を着せる際は、次の点に気を付けましょう。

襟は左前

死装束は襟が左前になるように着せましょう。これは、生きている人が着物を着る際の右前とは逆になります。「逆さ事(さかさごと)」という、死後の世界と現世は逆であるという考えに基づいています。

帯は縦結び

死装束の帯は、縦結びにします。縦結びはほどけにくい結び方であり、「弔事をくり返さないように」という願いが込められています。何度も結び直せる蝶結びは弔事をくり返すことを連想させるため、死装束では用いません。

死装束以外の装具

死装束と共に用いられる装具には、故人の旅路の安全を祈る意味があります。具体的には、次のような装具を身につけさせたり、ご遺体に添えたりします。

- 編笠(あみがさ):日差しや雨から身を守るためのもの。頭に被せるのではなく、添えるのが一般的

- 天冠(てんかん):額に付ける三角の布。仏様の弟子になったことを表す

- 手甲(てっこう):手の甲を守る武具

- 脚絆(きゃはん):脛を守る脛当て

- 頭陀袋(ずたぶくろ):三途の川の渡し賃として納める六文銭を入れる袋。現代では本物の六文銭ではなく印刷されたものが入れられる

- 数珠:故人が使っていた数珠。火葬できない素材の場合は別のものを用意する。手に持たせるか頭陀袋に入れる

- 足袋:現代でいう靴下。白足袋を履かせる

- 草履:現代でいう靴。足袋の上から履かせる

- 杖:道中の支えとなる杖。故人の横に添えるように納棺する

このように、死装束にはさまざまな装具があります。ただ、現代ではこれらの装具をすべて揃えることは少なくなっています。

死装束として身に付けられない物

死装束として身につけられない物には、火葬の際に燃えないものや、火葬炉に悪影響を及ぼすものなどがあります。故人の愛用品であっても、材質によっては納棺できないため、よく確認しましょう。

具体的には金属やガラスなどです。結婚指輪をはじめ、これらの材質できたものは、生前気に入っていたアクセサリーでも身に付けられません。

死装束の種類

死装束には、故人の宗教観や遺族の意向によってさまざまな種類があります。伝統的なものから現代的なものまで、故人を偲ぶ気持ちを込めて選ばれています。

経帷子(きょうかたびら)

経帷子は、仏式の葬儀で用いられる伝統的な死装束です。故人が仏の道へ旅立つ際の衣装とされ、先述したような装具も身に付けさせます。白い着物であることから「白装束」と呼ばれることもあります。

神衣(かむい)

神衣は、神式の葬儀で用いられる死装束です。神道では、人は亡くなった後、子孫を守る守護神になるとされています。そのため、死装束も守護神に近い恰好のものを選びます。

神衣の形式は男女で異なります。男性は狩衣(かりぎぬ)や烏帽子(えぼし)、笏(しゃく)などを身につけ、女性は白い小袿(こうちぎ)などを着用します。

エンディングドレス

エンディングドレスは、故人が生前好んで着ていたドレスや、葬儀のために用意されたドレスです。故人らしさを表現し、華やかに送りたいという意向から選ばれることが多いです。色やデザインも豊富で、故人の個性に合わせて選べます。

私服

故人が生前愛用していた洋服や着物を死装束として用いることもあります。故人らしい服装で送りたいという遺族の意向を反映したものです。

ただし、デザインやサイズによっては死後硬直で着せにくくなることもあります。火葬の際に燃え残る素材でないか、事前に葬儀社に確認することも大切です。

宗教ごとの死装束の違い

死装束は、宗教や宗派によって考え方や形式が異なります。それぞれの宗教観に基づいて、故人を送り出す装いを選びましょう。

仏教

仏教における死装束は、故人が仏の道へ旅立つ際の衣装という意味合いを持ちます。一般的に白い経帷子(きょうかたびら)が用いられ、これは修行僧の姿に由来するとされています。

神道

神道では、人は死後に子孫の守護神になると考えられています。そのため、死装束は守護神に近い恰好であるとされる神衣を着せます。

キリスト教

キリスト教には、仏教や神道のような特定の死装束がありません。故人が生前愛用していた服や、葬儀のために用意された衣服(男性ならスーツ、女性ならドレスなど)が用いられることが多いです。木製の十字架が添えられることもあります。

無宗教

無宗教の場合、特に決まった死装束はありません。故人の遺志や遺族の意向を尊重し、自由に衣装を選べます。故人が生前好んで着ていた服やエンディングドレスを着せることが多いです。

死装束は宗教や本人の考え方を踏まえて選ぶ

死装束は、故人が身につける最後の衣装です。古くは白い経帷子が一般的でしたが、現代では宗教観や故人の遺志、遺族の意向など、さまざまな要素を踏まえて選ばれるようになっています。

死装束を選ぶ際には、葬儀社とよく相談しましょう。宗教的な作法や火葬の制約などを確認しながら、故人と遺族にとって最良の選択をすることが大切です。

あんしん祭典では、大切な方を亡くした方へのアフターフォローサービスを提供しています。死装束の選び方をはじめ、弔事のわからないことや不安なことにお答えします。相談は無料なので、まずはお気軽にお問い合わせください。