葬儀で僧侶に渡すお布施は、読経や戒名授与へのお礼です。本記事では葬儀のお布施の相場や内訳、包み方・渡し方まで詳しく解説。お布施の準備に悩む方に役立つ内容です。

葬儀で僧侶に読経や戒名授与をお願いした際に渡す謝礼が「お布施」です。本来は感謝の気持ちを表すもので、厳密な金額の決まりはありません。

しかし、葬儀の経験が少ないと「いくら包めば良いのか」「どうやって渡せば良いのか」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、お布施の相場や内訳、包み方、渡し方まで詳しく解説します。初めて葬儀を執り行う方や、お布施の準備に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

葬儀のお布施は20万~50万円ほどが目安

葬儀の際に僧侶へ渡すお布施は、一般的に20万~50万円程度が目安とされています。

一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団の『データから知る 冠婚葬祭をとりまく環境変化 データブック 2023年版』によると、お布施(寺院への費用)の額は次のようになっています。

| 金額 | 割合 |

| 1~100,000円 | 10.3% |

| 100,001~200,000円 | 12.7% |

| 200,001~300,000円 | 19.1% |

| 300,001~400,000円 | 10.0% |

| 400,001~500,000円 | 21.5% |

| 500,001~700,000円 | 10.0% |

| 700,001~1,000,000円 | 11.2% |

| 1,000,001円以上 | 5.2% |

出典:データから知る 冠婚葬祭をとりまく環境変化 データブック 2023年版(一般財団法人冠婚葬祭文化振興財団、104ページ参照)

20万~30万円、40万~50万円がボリュームゾーンです。金額に幅がありますが、これは宗派や地域、葬儀の規模、依頼する内容によって変わるためです。

お布施の金額は「これが正解」という決まりはありません。ただし、僧侶が読経や戒名授与を行う対価としての謝礼という位置づけのため、あまりに低すぎる金額は失礼にあたるでしょう。一般的な相場を参考にしながら、無理のない範囲で準備することが大切です。

お布施の他に、戒名料や御車代、御膳料などを含める場合もあります。これらを合わせると、全体の負担額はさらに増えることがあります。事前に菩提寺や葬儀社に相談して、相場や慣例を確認しておくと安心です。

また、菩提寺との付き合いが長い場合や特別な法要をお願いする場合は、相場より高めになることもあります。反対に、菩提寺がなく葬儀社を通じて紹介してもらう場合などは、比較的柔軟に対応してもらえるケースもあります。葬儀の形態や遺族の考え方によって、お布施の金額も調整されています。

葬儀のお布施の内訳

葬儀で僧侶に渡す費用は、まとめて「お布施」と呼ばれることが多いですが、実際にはいくつかの項目に分かれます。それぞれの内容や役割を理解しておくと、準備もしやすくなります。

お布施

お布施とは、読経や葬儀の儀式を行ってもらうことへの謝礼です。本来は感謝の気持ちを表すもので、対価や料金というよりは「志」と位置づけられます。金額に明確な決まりはありませんが、僧侶の読経や導師としての勤めに対する感謝の意味を込めて包みます。

戒名料

戒名料は、故人に戒名(法名・法号)を授けてもらう際に渡す謝礼です。戒名の位が高くなるほど、金額も高額になります。通常はお布施の中に含めますが、この場合は、戒名料と合わせたお布施だと宗教者に伝えましょう。

相場は戒名の位によって幅があり、数万円から100万円以上までさまざまです。戒名とは何か、位ごとの戒名の相場はこちらの記事で紹介しています。

御車代

御車代は、僧侶が寺院から葬儀会場や火葬場まで移動する際の交通費です。金額は移動距離などによって異なりますが、5,000~1万円程度が一般的です。自家用車を利用する場合でも、お礼の意味を込めて包むのがマナーです。

御膳料

御膳料は、本来であれば僧侶に食事の席を設けるところを、お膳の代わりに渡す謝礼です。食事の時間が取れない場合や、辞退される場合に包むことが多く、5,000円~1万円程度が相場です。

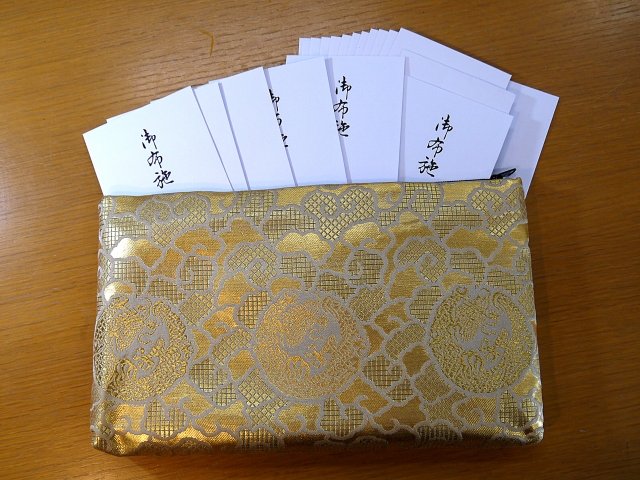

お布施の包み方

お布施は、感謝の気持ちを丁寧に表すものです。包み方や書き方にも一定のマナーがあります。事前に正しい方法を確認しておくと安心です。

不祝儀袋の選び方

お布施を包む際は、水引のない白無地の封筒を用意します。郵便番号の印字もないものを選びましょう。水引には弔意を示す意味合いがありますが、お布施は宗教者へのお礼のお金なので、香典とは異なり水引がいりません。

筆記具は黒墨の筆または筆ペン

袋に文字を書くときは、黒墨の筆か筆ペンを使用します。ボールペンやサインペンは避けましょう。薄墨は弔電や香典では使われますが、お布施では使いません。

袋の表面には表書きと氏名を書く

袋の中央上部には「お布施」と表書きをします。表書きの下部に施主の氏名をフルネームで書きます。連名にする場合は、代表者の氏名を中央に書き、その左隣に連名する人の名前を書くのが一般的です。

袋の裏面には住所・氏名・金額を書く

袋の裏面には、施主の住所、氏名、包んだ金額を記載します。金額は「金参拾萬圓也」のように、旧漢数字の大字で書きます。

お札の枚数は奇数

お布施に包むお札は、奇数枚にします。割り切れる数字である偶数は「縁が切れること」を連想させ、縁起が悪いためです。

お札が偶数枚になりそうなときは、5,000円札を使って調整します。たとえば30万円なら、1万円札29枚、5,000円札2枚を包みます。

なるべく新札で包む

香典と異なり、お布施にはなるべく新札を使います。新札が用意できない場合は、できるだけきれいなお札を選びましょう。折れや汚れの目立つお札は避けるのがマナーです。

お札は上向き表面で包む

お札は人物の顔が表に来るように上向きでそろえます。向きがバラバラにならないよう、丁寧に揃えて包みましょう。

お布施の渡し方

お布施は、渡し方にも気を配ることが大切です。丁寧な所作を心がけることで、感謝の気持ちがより伝わります。

お布施は袱紗(ふくさ)に包んで持ち歩く

お布施を持ち歩く際は、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。袱紗は紫、グレー、紺など落ち着いた色を選ぶと無難です。紫の袱紗は慶弔両方に使えるので、1枚あると便利です。

お布施を渡すタイミング

お布施を渡すタイミングは、葬儀前もしくは葬儀後に、控室などで渡すのが一般的です。タイミングが合わず渡せなかったときは、寺院に後日訪問して渡しましょう。事前に葬儀社のスタッフにタイミングを相談しておくと安心です。

お布施を渡すときの作法

お布施を渡すときは、次のようにしましょう。

- 袱紗(ふくさ)から取り出し、封筒の表面が相手側に向くようにする

- 袱紗を素早く畳み、その上にお布施が入った封筒を乗せる

- 袱紗ごとお布施を床に置き、両手で差し出す

- 「本日はお世話になります。どうぞお納めください」と一言添える

葬儀のお布施はマナーを守って

お布施は、葬儀で僧侶に感謝の気持ちを表す大切なものです。金額に明確な決まりはありませんが、相場や地域の慣習を参考に、無理のない範囲で準備しましょう。

包み方や渡し方にも細かなマナーがあります。お布施を包む封筒には白無地のものを選び、筆記具や書き方にも気を付けましょう。当日は袱紗(ふくさ)に包んで持参し、丁寧な所作で僧侶に渡します。

本記事で紹介した基本的なマナーを守りつつ、誠実な気持ちで用意し、丁寧に渡しましょう。迷うことがあれば、葬儀社や菩提寺に相談すれば安心です。

あんしん祭典では、葬儀に関するさまざまな相談を承っています。僧侶の手配も可能です。お布施の金額に不安のある方、菩提寺がなく僧侶探しに困っている方は、ぜひお気軽にお電話ください。

もしものときはあんしん祭典|東京の家族葬・葬儀・葬式なら「あんしん祭典」【公式】