玉串料は神事において神前に捧げるお金です。本記事では玉串料の相場、のし袋の選び方・書き方、お金の入れ方、渡し方、玉串奉奠の作法まで、一連のマナーを解説します。神式の葬儀や法事に参列する予定の方、玉串料について詳しく知りたい方は必見です。

玉串料は、神道において神様や故人の御霊に捧げるお金です。神社へのお参りや、神式の葬儀・霊祭などで用いられます。

神事、特に葬儀をはじめとする弔事は、慣れないことばかりで大変です。玉串料の準備や渡し方など、どのようにすれば良いのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、玉串料の相場、のし袋の選び方・書き方、お金の入れ方、渡し方、そして玉串奉奠の作法まで、一連のマナーをわかりやすく解説します。神式の葬儀や法事に参列する予定の方、玉串について詳しく知りたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

玉串とは

玉串(たまぐし)とは、榊や樫、杉などの木の枝に紙垂(しで)と呼ばれる白い紙を付けた、神道の儀式で神前に捧げるものです。神事や葬儀などの場で用いられ、神様への敬意を表すために使われます。

玉串には榊(さかき)の枝を使うのが一般的です。榊は神聖な木とされており、神様の依り代(よりしろ)と考えられているためです。ただし、地域によっては榊以外の木の枝が使われることもあります。たとえば北海道では櫟、沖縄ではガジュマルが、玉串に使われています。

玉串に付けられている白いギザギザの紙は紙垂(しで)と呼ばれます。紙垂はのギザギザした形は雷を表すもので、雨乞いにより豊作を祈る、雷の力で邪悪を払うといった意味があります。

玉串の由来

玉串の由来は、日本の神話に登場する「天岩戸(あまのいわと)」の物語に遡るとされています。この物語は、太陽の女神である天照大神(あまてらすおおみかみ)が、天岩戸という洞窟に隠れてしまうところから始まります。天照大神が岩戸に隠れたことで、世界は暗闇に包まれてしまいました。そこで神々は天照大神に出てきてもらうための策を練り、岩戸の前で儀式を行いました。

その際、神々の一柱である布刀玉命(ふとだまのみこと)が、榊の枝に玉や鏡などを付けて捧げ持ったとされています。これが玉串の起源とされ、神様を招くための依り代(よりしろ)、つまり神様の宿る場所として、榊が用いられるようになったといわれています。この神話が、榊が神聖なものとして扱われるようになった背景の一つです。

玉串の作り方

玉串は、神社や葬儀社などで用意してもらうのが一般的です。しかし、自分で作ることも可能です。心を込めて手作りすることで、より一層気持ちが伝わるという考え方もあります。

玉串に付ける紙垂(しで)の作り方は、神道の流派によって異なります。代表的なものに、伊勢流、白川流、吉田流などがありますが、特に吉田流が最も広く知られています。

吉田流の紙垂の作り方は次の通りです。

出典:紙垂(しで)作り方 〜 吉田流 – YouTube

- A4サイズの白い用紙(奉書紙や半紙など)を用意します。

- 用紙を十字に切り分け、4分の1のサイズにします。

- 用紙を横向きにし、真ん中で横折りします。

- 用紙を開き、真ん中の折れ線と紙の端が重なるように折ります。

- 紙を開くと、折れ線が3本入っています。

- 開いた紙を、3分の1の幅で縦折りします。

- 紙を開くと、縦横に3本ずつの折れ線が入っています。

- 横線の上下を向かって左から3分の2、真ん中を右から3分の2切り、切込みを入れます。

- 紙を縦向きにします。このとき、紙は切込み(折れ線)で縦方向に4分割されています。

- 向かって左から2列目を、切込みまで下方向に折ります。

- 同じように、3列目と4列目も切込みまで下方向に折っていきます。

- 一列目の上部4分の1の右側を、紙の表から裏に向かって斜めに折ります。

玉串奉奠の作法

玉串奉奠は、神前に玉串を捧げる一連の所作です。心を込めて行うことで、神様への敬意と感謝の気持ちを表します。ここでは、玉串奉奠の作法を、流れに沿って説明します。

1.玉串を受け取る

玉串奉奠は、まず神職(神主)または係の方から玉串を受け取ることから始まります。この際、神職に一礼し、両手で丁寧に受け取ります。玉串の持ち方にも作法があります。

- お通夜や葬儀の場合、喪主と遺族にそれぞれ一礼します。

- 神職の前に進み、神職にも一礼して玉串を受け取ります。

- 受け取る際は、右手を玉串の根元を上から包むように持ち、左手は葉先を下から支えるように添えます。

2.玉串に祈念する

玉串を受け取ったら、神前へ進み、祈念を行います。玉串を持ったまま祭壇の前まで進み、一礼します。その後、玉串を胸の高さに持ち上げ、神様への祈りを込めます。

- 玉串を時計回りに90度回し、縦向きにします。

- 根元を左手に持ち替え、右手は葉先の下側に添えます。

- 目を閉じ、神様や故人への祈念をします。

- 玉串の真ん中を、右手で下から持ちます。

- 時計回りに玉串を回し、根元を神前に向けます

- 玉串を乗せる祭壇(玉串案)に向けて、左足を一歩前に出します。

- 右足を左足に揃えるように前に進みます。

- 玉串案に玉串を供えます。

3.二礼二拍手一礼

玉串を置いた後、二礼二拍手一礼を行います。これは神道の基本的な拝礼作法です。

- 右足から一歩下がり、2回深く礼をします。

- 手を2回打ちます。弔事ではしのび手(音を出さない拍手)、慶事では柏手(音を出す拍手)をします。

- もう一度深く礼をします。

- 2歩後ろに下がり、神職と遺族に軽く礼をし、席に戻ります。

玉串料とは

玉串料(たまぐしりょう)とは、神道の儀式において、玉串の代わりに神前に捧げる金銭のことです。葬儀や霊祭(仏教の法要にあたる儀式)などの弔事、お宮参りや七五三、結婚式、地鎮祭などの慶事といった、さまざまな神事の際に神社に納めます。神職への謝礼という意味合いもあります。

弔事では、参列者が施主に渡すお金として玉串料を用います。仏式でいう香典にあたるお金です。

神事でお金を納めるものとして、玉串料とよく似たものに初穂料(はつほりょう)があります。初穂料は、その年に初めて収穫された稲穂(初穂)を神様に感謝を込めて奉納したことに由来しています。

初穂料と玉串料は、どちらも神事に際して神社に納めるお金です。弔事には玉串料、慶事には玉串料または初穂料が用いられます。お守りやお札を受ける際には初穂料を用いることが多いです。

玉串料の相場

玉串料は、神事において神前に捧げるお金です。弔事においては参列者が施主に渡すお金のことも指す、仏式の香典にあたるものです。金額は神事の内容や規模、神社の格式などによって異なります。ここでは、一般的な相場について説明します。

喪主として神主に渡す場合

喪主として神主(神職)に渡す玉串料は、葬儀全体に対する謝礼という意味合いも含むため、高額になる傾向があります。

一般的には、通夜祭と葬場祭(告別式に相当)を合わせて15万円から40万円ほどが目安です。ただし、これはあくまで目安であり、地域の慣習や神社の格式、葬儀の規模によって大きく変動します。

神社によっては、あらかじめ金額が設定されている場合もあります。まずは神社に直接確認すると良いでしょう。金額が特に定められていない場合は、上記の目安額を参考に、葬儀の内容や規模に合わせて納めます。

お通夜や葬儀に参列する場合

お通夜や葬儀に参列する際に持参する玉串料は、香典と同じような意味合いを持ちます。故人への弔意を表し、遺族を支援する気持ちを込めて包みます。

金額は地域や故人との関係性によって異なりますが、目安は次の通りです。

| 20代 | 30代 | 40代~ | ||

| 親族 | 両親 | 3万~10万円 | 5万~10万円 | |

| 義理の両親 | 3万~5万円 | 10万円~ | ||

| 祖父母 | 1万円 | 3万円 | 3万~5万円 | |

| 兄弟・姉妹 | 3万~5万円 | 5万円~ | ||

| 叔父・叔母 | 1万円 | 1万~2万円 | ||

| 従兄弟・その他の親族 | 3,000~1万円 | 3,000~2万円 | ||

| 親族以外 | 上司 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円~ |

| 上司の家族 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円~ | |

| 友人・知人 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 | |

| 友人の父母 | 3,000~5,000円 | 5,000~1万円 | 5,000~1万円 | |

| 勤務先の社員 | 5,000円 | 5,000~1万円 | 1万円~ | |

玉串料の目安額(参列者)

慶事の場合

お宮参り、七五三、地鎮祭、結婚式などの慶事における玉串料は、慶事の種類によって金額が異なります。喪主として神主に渡す場合と同じく、神社によっては金額が設定されていることもあるので、まずは神社に確認してみましょう。

金額設定がない場合、次の目安額を参考にしてください。

| 慶事 | 目安額 |

| お宮参り、七五三 | 兄弟1人あたり5,000~1万円 |

| 結婚式 | 5万~10万円 |

| 地鎮祭、安全祈願など | 2万~3万円 |

玉串料の目安額(参列者)

玉串料を入れるのし袋に関するマナー

玉串料はのし袋に包んで渡しますが、包み方にもマナーが存在します。ここでは、のし袋の選び方から書き方、お金の入れ方、袱紗(ふくさ)の包み方、そして渡し方まで、一連のマナーについて詳しく解説します。

のし袋の選び方

玉串料を入れるのし袋は、包む金額や神事の種類によって適切なものが異なります。弔事における玉串料の場合、金額に応じて次のように選ぶのが一般的です。

- 5,000円以下:水引が印刷された略式ののし袋

- 5,000~3万円:黒白または双銀の水引が結ばれたのし袋

- 3万円以上:双銀の水引が結ばれた、高級和紙ののし袋

蓮の花の絵柄が描かれたのし袋は、仏式で使用されるものであるため、神式の玉串料には適しません。また、水引が紅白ののし袋は慶事用のため、弔事には使用しないようにしましょう。

水引の結び方

弔事の場合は、結び切りまたはあわじ結びの水引を使用します。これらは一度結んだらなかなかほどけないことから、「不幸が重ならないように」という意味合いを持ちます。

慶事の場合は、蝶結びの水引を選びましょう。蝶結びは何度でも結び直せることから、「何度あってもめでたい」という意味合いを持ちます。

のし袋の書き方

のし袋に文字を書く際は、筆ペンもしくは毛筆を使用するのがマナーです。弔事の場合は、薄墨を使用するのがマナーとされています。これは、悲しみを表す意味合いがあります。慶事の場合は、通常の黒墨を使います。

表書き

のし袋の表面上部(水引の上)には、「御玉串料」または「玉串料」と書きます。これは表書きと呼ばれ、何のために包んだお金なのかを示すものです。

表面下部(水引の下)には、贈り主の名前を書きます。中央に、表書きより少し小さく、フルネームで書くのが基本です。書き方は次の通りです。

連名で贈る場合

右から順に地位の高い人、年長者の名前を書きます。3名までの場合は中央、右、左に並べて書き、4名以上の場合は代表者の名前を中央に書き、その左下に「他一同」と記載します。

夫婦で贈る場合

夫の氏名を右側に、妻は名前のみを左側に記載するのが一般的です。

七五三やお宮参りの場合

七五三やお宮参りの場合、保護者ではなく子どもの氏名を記載します。

中袋

中袋の表面には、包んだ金額を記載します。金額は、旧漢数字(大字)を用いて縦書きで、「金〇〇萬圓也」と記載します。たとえば1万円の場合は「金壱萬円也」、3万円の場合は「金参萬円也」と書きます。

| 数字 | 旧漢数字 |

| 一 | 壱 |

| 二 | 弐 |

| 三 | 参 |

| 五 | 伍 |

| 六 | 六 |

| 七 | 七 |

| 八 | 八 |

| 十 | 拾 |

| 千 | 仟 |

| 万 | 萬 |

旧漢数字の書き方

中袋の裏面には、贈り主の住所と氏名を記載します。郵便番号も忘れずに書きましょう。

お金の入れ方

のし袋にお金を入れる際にも、守るべきマナーがあります。玉串料を包む場合は、次の点に注意しましょう。

- 弔事ではお札の肖像画を下向きに、慶事では上向きにします。

- 複数枚のお札を入れる場合は、お札の向きを揃えて入れます。

- 弔事では古札を包みますが、シワシワのお札や汚れたお札は避けます。新札しかない場合、一度折り目を入れて包みます。

- 慶事では新札を包みます。新札がない場合、銀行で新札両替するか、お札にアイロンをかけると良いでしょう。

玉串料の渡し方

喪主として渡す場合は神職に渡します。弔事の参列者として渡す場合は受付もしくは遺族に渡します。この際、お悔やみの言葉を伝えましょう。

また、玉串料は袱紗(ふくさ)に包んで持ち運びます。渡すときは袱紗から取り出し、のし袋の文字が相手側から読めるように向きを変え、両手で渡しましょう。

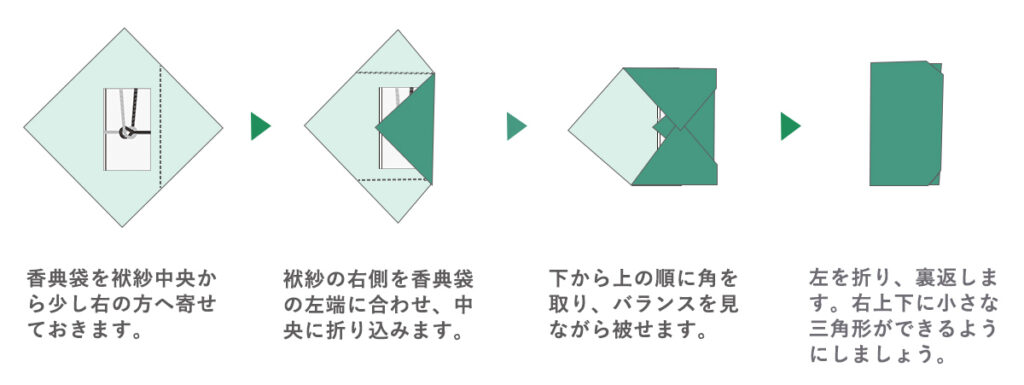

袱紗(ふくさ)の包み方

のし袋は袱紗(ふくさ)に包んで持ち歩きます。弔事の場合は黒や緑などの地味な色の袱紗を選びましょう。慶事の場合は暖色系の、明るい色のものを使います。紫の袱紗は慶弔両方に使えるため、1枚あると便利です。

弔事の袱紗の包み方は次の通りです。慶事の場合、左右を逆にして包みます。

- 上から見てひし形になるよう、袱紗を裏向きにして置く

- 袱紗の右角を持ち、香典袋の左端に合わせて中央に折る

- 同じように、下、上の順に上下を折る

- 同じように左角を持ち袱紗を折り、右端にはみ出した部分を裏面に折り込む

玉串料の相場や玉串奉奠の作法を確認しておこう

日本のお通夜や葬儀は仏式が多く、神式で使用する玉串について、よくわからないという方も多いでしょう。特に弔事は突然執り行われることが多いため、いざというときに慌てないよう、玉串料の相場や玉串奉奠の作法を確認しておきましょう。

あんしん祭典では、遺族の方に寄り添ったサービスを提供しています。一般葬から家族葬、火葬などに幅広く対応し、通夜祭や葬場祭への対応も可能です。

電話はもちろん、LINEから気軽に相談することもできます。葬儀やご遺体の搬送などでお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。